Stéphanie-Fabienne LACOMBE, Olivier RIKIR, Domenico SGAMBATI

Le projet M.A.R.E. – Marine Adventures Respecting the Environment

Stéphanie-Fabienne Lacombe

Area Marina Protetta Punta Campanella (AMP)

stephanie.lacombe1@yahoo.de

Olivier Rikir

Area Marina Protetta Punta Campanella (AMP)

orikir@hotmail.be

Domenico Sgambati

Area Marina Protetta Punta Campanella (AMP)

d.sgambati@puntacampanella.org

1. Le projet M.A.R.E.

Le projet M.A.R.E. est un projet de bénévolat international organisé par l’Aire Marine Protégée (AMP) de Punta Campanella, une entité publique située dans la péninsule de Sorrente et sur la côte amalfitaine, qui œuvre pour la conservation des écosystèmes dans une zone touristique par le biais d’activités de conservation, de surveillance et de communication avec les communautés locales et les visiteurs.

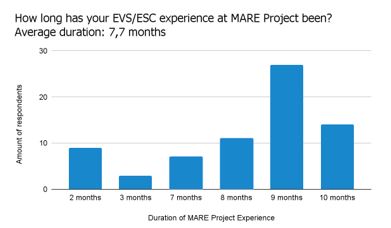

Financé par le programme Erasmus+ et ouvert aux jeunes ayant entre 18 et 30 ans de l’Union européenne et de ses pays partenaires, l’objectif des participants au projet M.A.R.E. est de soutenir le parc dans ces activités. Depuis 2013, jusqu’à dix participants issus de disciplines et d’horizons divers arrivent au parc chaque année. Le projet M.A.R.E. se déroule chaque année comme un projet à long terme (d’une durée de 7 à 10 mois), commençant généralement au printemps et se terminant en hiver. En 2021, un projet à court terme a été mis en place pour soutenir les participants à long terme (durée de 2 mois), et un « projet jumeau » a été organisé dans l’AMP voisine de Regno di Nettuno sur l’île d’Ischia (durée de 3 mois).

Pour le dixième anniversaire du projet M.A.R.E., une enquête a été menée en décembre 2022 auprès de tous les anciens participants. L’objectif était d’étudier comment ils évaluaient leur expérience en termes d’impact personnel et professionnel pendant et après leur participation au projet, en mettant l’accent sur leur parcours d’apprentissage en matière d’« éducation océanique ».

Un questionnaire de 47 éléments quantitatifs et qualitatifs regroupés en cinq sections thématiques a été conçu sur la base d’une modélisation du parcours éducatif du projet M.A.R.E. (§ 2.). Le questionnaire a été envoyé à tous les anciens participants au projet et aux participants actuels (M.A.R.E. 2023) : la première partie a concerné l’analyse des données statistiques de base (telles que l’âge des participants au début du projet, la durée du projet, leur niveau d’éducation, etc.). La deuxième partie a concerné l’impact à long terme du projet (par exemple sur les choix de vie, la sensibilisation à l’environnement, les habitudes de vie quotidienne, etc.). La troisième partie a évalué la formation à l’éducation océanique dispensée aux participants pendant le projet, en leur demandant comment ils jugeaient la pertinence des différents formats éducatifs pour leur parcours d’apprentissage (sessions de formation, telles que des conférences ou formation en plein air sur le terrain, la collecte de données ou l’identification d’organismes, etc.).

Après avoir présenté le projet M.A.R.E., nous détaillerons les résultats de l’enquête (§ 3.). Ensuite, pour expliquer certains résultats, nous nous focaliserons sur la composante émotionnelle – fondement essentiel de l’approche éducative adoptée dans le cadre de ce projet. Pour terminer, nous présenterons les limites et les perspectives de recherche futures.

1.1. Informations générales sur le projet M.A.R.E.

- Nombre de participants

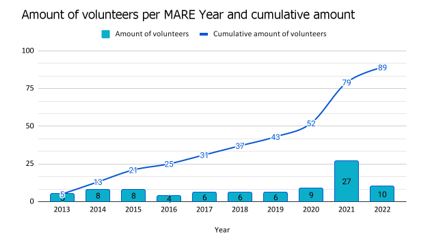

89 participants ont participé au projet M.A.R.E. et à ses deux projets de soutien entre 2013 et 2023 :

- ils venaient de 16 pays différents ;

- la durée moyenne de leur expérience était de 7,7 mois ;

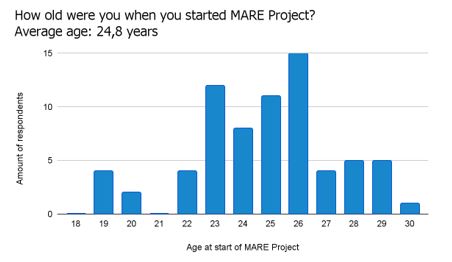

- leur âge moyen au moment de la participation au projet était de 15 ans ;

- leur âge moyen à la fin du projet était de 24,8 ans ;

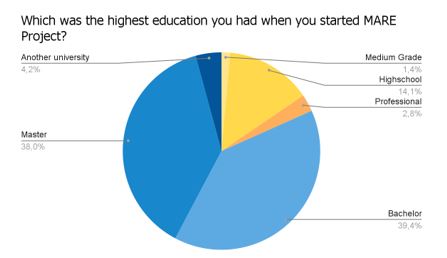

- 82 % d’entre eux avaient un diplôme universitaire (licence, master, autre) à la fin du projet.

Fig. 1. Nombre de participants.

Remarquons que 2021 a été une année exceptionnelle en raison des deux projets supplémentaires à court terme mentionnés ci-dessus.

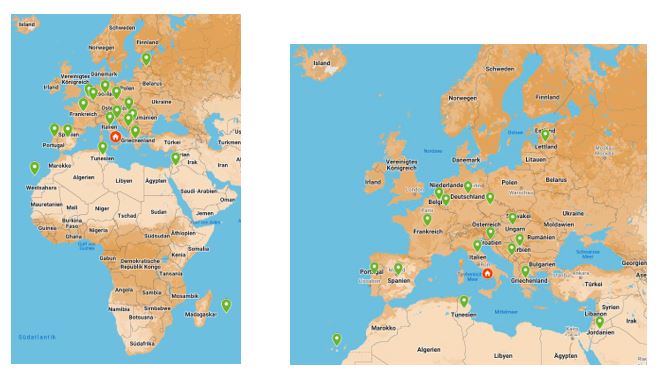

- Provenance des participants au projet M.A.R.E.

Fig. 2 et 3. Provenance des participants au projet M.A.R.E.

Remarque : l’impact potentiel de l’origine géographique des participants sur leur expérience d’apprentissage n’a pas été abordé dans cette étude, mais pourrait faire l’objet d’enquêtes ultérieures.

1.2. À propos des répondants à l’enquête

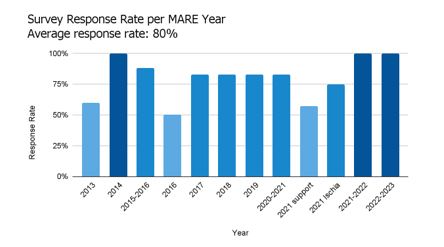

Taille de l’échantillon 71 (sur 88 possibles) : ~ 81 %

Taux de réponse par année

Fig. 4. Année de participation.

Fig. 5. Durée du projet.

Note : Il y a une divergence dans la durée de l’expérience car l’enquête englobe à la fois l’expérience à long terme du projet M.A.R.E. dans l’AMP de Punta Campanella (7 à 10 mois) et les expériences à court terme mentionnées ci-dessus (durée de 2 et 3 mois).

Fig. 6. Année de début des participants au projet M.A.R.E.

Remarque : l’impact potentiel des différences d’âge des participants sur leur expérience d’apprentissage n’a pas été abordé dans cette étude, mais pourrait s’avérer pertinent dans le cadre d’enquêtes futures.

Fig. 7. Niveau de scolarisation des participants au début du projet M.A.R.E.

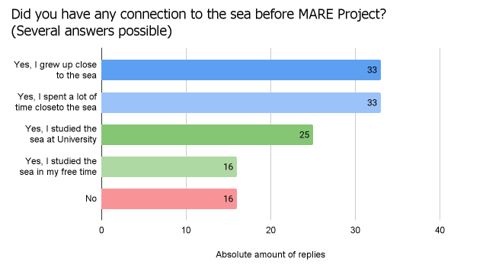

Fig. 8. Liens antérieurs avec la mer.

Pendant le projet M.A.R.E. les participants deviennent des éducateurs de l’océan, en soutenant les activités de l’aire marine protégée de Punta Campanella. Pour être en mesure de réaliser ces activités en tant qu’éducateur océanique, les participants suivent un parcours d’apprentissage conçu par les coordinateurs du projet M.A.R.E.

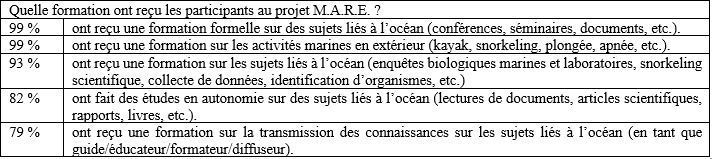

Le parcours d’apprentissage consiste, tout d’abord, en une phase de formation au cours de laquelle :

- 99 % des participants ont suivi une formation sur des sujets liés à l’océan (cours magistraux, conférences, documents, etc.) ;

- 99 % ont suivi une formation sur les activités marines de plein air (kayak, plongée en apnée, plongée sous-marine, plongée en apnée, etc.) ;

- 93 % ont suivi une formation sur le terrain dans des domaines liés à l’océan (études biologiques marines et laboratoires, plongée scientifique en apnée, collecte de données, identification d’organismes, etc.) ;

- 82 % se sont formés de façon autonome dans des domaines liés à l’océan (lectures, articles scientifiques, rapports, livres, etc.) ;

- 79 % ont suivi une formation formelle sur la manière de transmettre des connaissances sur des sujets liés à l’océan (en tant que guide/éducateur/formateur/diffuseur).

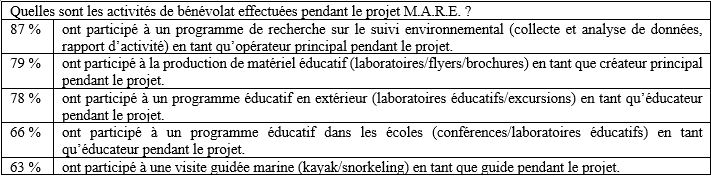

Le parcours d’apprentissage prévoit aussi une phase de travail au cours de laquelle :

- 87 % des participants ont participé à un programme de recherche sur la surveillance de l’environnement (collecte et analyse de données, rapport d’activité) ;

- 79 % ont créé du matériel pédagogique (laboratoires/dépliants/brochures) ;

- 78 % ont travaillé en tant qu’éducateur dans le cadre d’un programme éducatif en plein air (laboratoires éducatifs/excursions) ;

- 66 % ont travaillé en tant qu’éducateur dans le cadre d’un programme éducatif dans les écoles (conférences/laboratoires éducatifs) ;

- 63 % ont guidé une excursion marine (kayak/snorkeling) ;

- 44 % ont pris la parole lors d’une conférence.

L’étude a révélé que la plupart des participants considèrent les phases de formation et de travail comme pertinentes pour leur processus d’éducation océanique. Les activités qu’ils jugent les plus pertinentes sont : les sessions de formation sur les activités marines de plein air (kayak, plongée en apnée, plongée, plongée libre, etc.) dans la phase de formation et le rôle d’éducateur dans les programmes éducatifs de plein air (laboratoires éducatifs/excursions) dans la phase de travail.

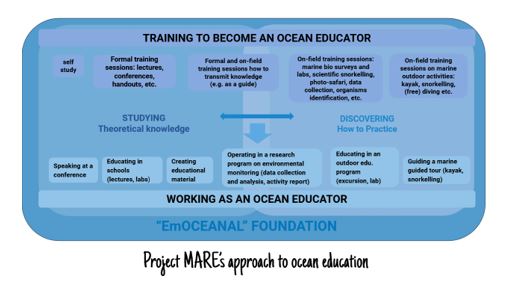

2. Le modèle éducatif du projet M.A.R.E.

Les participants du projet M.A.R.E. viennent en soutent de l’aire marine protégée de Punta Campanella. Ils poursuivent deux objectifs principaux : soutenir le travail de conservation de la nature de l’AMP sur le terrain et promouvoir l’écotourisme par le biais d’activités éducatives en plein air destinées aux touristes, aux habitants de la région et aux écoles. Cela signifie que les participants, qui n’ont pas nécessairement de formation en biologie ou en éducation, doivent passer par une courbe d’apprentissage abrupte pour être en mesure d’effectuer leur travail de manière significative.

Dès le début du processus d’apprentissage, cet objectif est clairement défini. La clarté de l’objectif donne un but à tout l’apprentissage et à tout le travail effectué pendant la période de bénévolat. Pour être en mesure de réaliser ces activités en tant qu’éducateur océanique, les participants s’engagent dans un parcours d’apprentissage conçu par les coordinateurs du projet M.A.R.E.

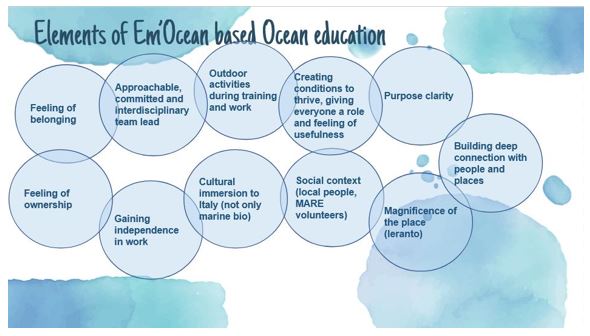

L’approche pédagogique est librement inspirée de l’Institute for Earth Education (Steve Van Matre), de Joseph Cornell, de Maria Montessori et des principes d’interprétation du patrimoine. Cette approche prévoit une phase de formation et une phase de travail (qui peuvent se chevaucher), basées sur un fondement essentiel : le lien émotionnel et l’implication qui transcendent toutes les phases et activités (Fig. 9).

La phase de formation inclut des sessions de formation sur des sujets liés à l’océan : cours, conférences, documents, etc. mais aussi la langue, le territoire (histoire et culture) et l’auto-apprentissage sur des sujets liés à l’océan (articles scientifiques, rapports, livres, etc.). Elle inclut également une phase de découverte (sessions de formation sur le terrain dans des domaines liés à l’océan : études biologiques marines et laboratoires sur les algues, les microplastiques, etc., plongée scientifique en apnée, collecte de données, identification d’organismes, activités de conservation telles que la surveillance, etc.) et des sessions de formation sur les activités marines de plein air : kayak, plongée en apnée, plongée, etc.

La phase de travail comprend l’encadrement de visites guidées marines (kayak/snorkeling), la participation en tant qu’éducateur à des programmes éducatifs en extérieur et en intérieur : échantillonnage et laboratoires, conférences dans les écoles, la participation à des programmes de recherche (collecte et analyse de données, rapport d’activité), la création de matériel éducatif (laboratoires, dépliants, livrets), l’organisation d’événements, l’intervention ou la participation à des conférences. Cette phase se déroule en été, lorsque le tourisme et les visiteurs sont très nombreux. En automne et en hiver, les participants réfléchissent à ces expériences et créent de nouveaux supports, approfondissent leurs activités de recherche ou de diffusion.

Fig. 9. Approche pédagogique adoptée.

3. Résultats

3.1. La vie du projet M.A.R.E.

Pour savoir si ce modèle d’apprentissage éducatif a été utile et efficace pour les participants, la question suivante a été posée : Comment les participants au projet M.A.R.E. évaluent-ils leur expérience en matière d’éducation océanique ?

- Formation à l’éducation océanique pendant le projet M.A.R.E.

Conclusion : Presque tous les participants ont reçu cette formation.

- Parmi les ateliers de formation, quelle est l’activité considérée comme la plus pertinente ?

- 99 % déclarent que les formations sur les activités marines en extérieur (kayak, snorkeling, plongée, apnée, etc.) sont très pertinentes ou pertinentes (74 % très pertinentes) ;

- 91 % déclarent que les formations sur la transmission des connaissances sur les sujets liés à l’océan (en tant que guide/éducateur/formateur/diffuseur) sont très pertinentes ou pertinentes (61 % très pertinentes) ;

- 91 % déclarent que les formations sur les sujets liés à l’océan (enquêtes biologiques marines et laboratoires, snorkeling scientifique, collecte de données, identification d’organismes, etc.) sont très pertinentes ou pertinentes (61 % très pertinentes) ;

- 89 % déclarent que les formations sur des sujets liés à l’océan (conférences, séminaires, documents, etc.) sont très pertinentes ou pertinentes (47 % très pertinentes) ;

- 82 % déclarent que l’étude en autonomie sur des sujets liés à l’océan (lectures de documents, articles scientifiques, rapports, livres, etc.) est très pertinente ou pertinente (40 % très pertinente).

Conclusion : La plupart des participants considèrent que les différentes formations auxquelles ils ont participé ont été pertinentes pour leur processus d’éducation océanique.

- Travailler en tant qu’éducateur océanique pendant le Projet M.A.R.E.

Conclusion : La diversité des pourcentages par réponse peut s’expliquer par le fait que les participants ont été appelés à différents types d’activités en fonction de leurs compétences et souhaits personnels. De plus, depuis le début du projet en 2013, le focus des activités n’a pas toujours été le même.

- S’ils y ont participé, quelle activité est considérée comme la plus pertinente ?

- 96 % déclarent que le fait d’être éducateur dans des programmes éducatifs en extérieur (laboratoires éducatifs/excursions) est très pertinent ou pertinent pour leur parcours d’apprentissage en éducation océanique ;

- 90 % déclarent que le fait d’être éducateur dans des programmes éducatifs dans les écoles (conférences/laboratoires éducatifs) est très pertinent ou pertinent pour leur parcours d’apprentissage en éducation océanique ;

- 90 % déclarent que le fait d’être guide lors de visites guidées marines (kayak/snorkeling) est très pertinent ou pertinent pour leur parcours d’apprentissage en éducation océanique ;

- 89 % déclarent que le fait de participer à un programme de recherche sur le suivi environnemental (collecte et analyse de données, rapport d’activité) en tant qu’opérateur principal est très pertinent ou pertinent pour leur parcours d’apprentissage en éducation océanique ;

- 89 % déclarent que leur participation en tant qu’orateur à une conférence est très pertinente ou pertinente pour leur parcours d’apprentissage en éducation océanique ;

- 88 % déclarent que la production de matériel éducatif (laboratoires/flyers/brochures) en tant que créateur principal est très pertinente ou pertinente pour leur parcours d’apprentissage en éducation océanique.

Conclusion : La plupart des participants considèrent que les activités auxquelles ils ont eux-mêmes participé pendant le projet ont été pertinentes pour leur processus d’éducation océanique.

3.2. Les impacts du projet M.A.R.E.

La section suivante présente les résultats répondant à la question de recherche : Comment le Projet M.A.R.E. a-t-il influencé la vie des participants ?

- Réflexions sur le projet M.A.R.E.

- 43 % des participants pensent à leur expérience M.A.R.E. tous les jours ;

- Le reste (57 %) pense à leur expérience M.A.R.E. quelques fois par mois ou par an.

- Revenir à Punta Campanella pour le projet M.A.R.E.

- 70 % des participants sont revenus au moins une fois à Punta Campanella ! 35% des anciens participants sont revenus une fois, 47 % des participants sont revenus deux fois ou plus, ou sont même restés dans la région à long terme, soit pour travailler avec le Projet M.A.R.E. sur place après leur propre EVS/ESC (5 %), soit simplement vivre dans la région pendant un certain temps (7 %) ;

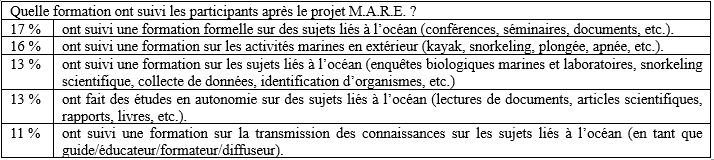

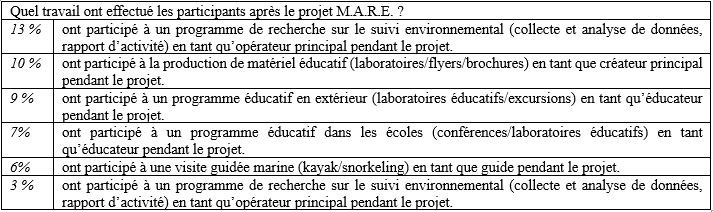

- Certains ont suivi une formation supplémentaire ou ils ont travaillé pendant leurs visites, avec de nouveaux participants, comme le montre l’aperçu suivant :

- Emplois, études, bénévolat après le projet M.A.R.E.

- 49 % des anciens participants ont un emploi entièrement ou en partie lié aux activités du Projet M.A.R.E. ;

- 8 % des anciens participants ont fait des études entièrement ou en partie liés aux activités du Projet M.A.R.E. ;

- 7 % des anciens participants font actuellement une expérience de bénévolat entièrement ou en partie liée aux activités du Projet M.A.R.E.

- Engagement et impact émotionnel du projet M.A.R.E.

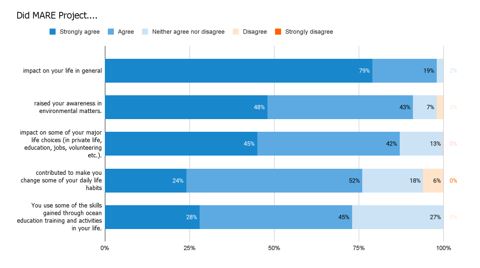

- 99 % des participants sont tout à fait d’accord ou d’accord pour dire que le Projet M.A.R.E. a eu un impact sur leur vie en général (Fig. 10) ;

- 91 % des participants sont tout à fait d’accord ou d’accord pour dire que le Projet M.A.R.E. a augmenté leur sensibilisation aux questions environnementales ;

- 87 % des participants sont tout à fait d’accord ou d’accord pour dire que le Projet M.A.R.E. a eu un impact sur certains de leurs choix de vie majeurs (dans la vie privée, l’éducation, les emplois, le bénévolat, etc.) ;

- 76 % des participants sont tout à fait d’accord ou d’accord pour dire que le Projet M.A.R.E. les a aidés à changer certaines habitudes quotidiennes ;

- 73 % des participants sont tout à fait d’accord ou d’accord pour dire qu’ils utilisent certaines des compétences acquises grâce à la formation et au travail en éducation océanique dans leur vie.

Fig. 10. Impact émotionnel.

Les participants qui ont répondu « Tout à fait d’accord » ou « D’accord », ont été invités à partager d’autres informations. Voici quelques citations illustratives :

- Vie personnelle

Des amitiés partout en Europe (et dans le monde), des partenaires de voyage, partager des intérêts et des expériences avec les anciens “M.A.R.E.lini” et d’autres, et j’ai acheté un kayak chez moi pour pagayer sur ma petite rivière à côté de chez moi. (P1)

Une famille, grâce au Projet M.A.R.E., j’ai rencontré ma femme et la mère de mes enfants. Je me suis fait des amis et des connexions partout dans le monde. (P2)

J’ai été inspiré pour vivre une vie plus durable et autosuffisante à la campagne et embrasser la nature comme partie de la vie quotidienne. (P3)

- Éducation

M.A.R.E. m’a inspiré à retourner à l’université et j’ai commencé un Master en rapport avec la mer. (P4)

L’expérience du projet M.A.R.E. a confirmé mon choix de faire un Master en éducation environnementale en plein air. (P5)

- Emplois

Mon focus est parfois sur différents aspects quand je choisis mes emplois (aspects éducatifs et durabilité sociale). (P6)

Je travaille maintenant dans un centre de plongée sous-marine en tant que Divemaster. (P7)

Je travaille sur le terrain avec des projets environnementaux et climatiques. (P8)

Le projet a lancé ma carrière dans la protection de l’environnement. (P9)

- Bénévolat

Après mon retour chez moi, j’ai créé une ONG locale avec des amis, […] nous travaillons dans l’éducation environnementale, sensibilisant sur les déchets marins et les plastiques dans l’environnement, à travers des activités éducatives et des nettoyages de plages. (P10)

Beaucoup de jeux et de méthodes éducatives avec les enfants que nous utilisions là-bas, je les applique maintenant dans notre ONG écologique locale dont je suis membre. (P11)

- Sensibilisation à l’environnement

J’étais déjà concerné avant le projet, peut-être que ce qu’il m’a apporté était une vision plus réelle et une approche plus pratique du problème. (P12)

Le projet M.A.R.E. m’a vraiment ouvert les yeux et m’a donné une vision massive de la crise environnementale à laquelle nos eaux sont confrontées. Voir la pollution en personne m’a vraiment donné une énorme prise de conscience. (P13)

Je pense que le projet m’a apporté beaucoup de connaissances de manière formelle, non formelle et informelle. Non seulement sur la biologie marine, mais aussi en me donnant une nouvelle perspective sur la protection de la mer en considérant tous les aspects (pêche, tourisme…). (P14)

- Habitudes de vie quotidienne

Par exemple, je ne peux pas aller à la plage et ignorer les déchets marins ou être conscient de notre empreinte sur la planète. (P15)

J’étais déjà respectueux de l’environnement avant le projet M.A.R.E., mais l’expérience a certainement renforcé mes habitudes : comme faire du vélo, utiliser les transports publics, consommer des produits locaux et écologiques et éviter l’utilisation de plastiques. (P16)

- Compétences acquises

Cela m’a appris comment communiquer sur la conservation de l’océan au grand public, quelque chose qui me manquait dans mon éducation formelle. (P17)

Maintenant, faire du kayak, du snorkeling ou de la plongée est un must pendant mon temps libre » (P18)

J’ai partagé mes connaissances avec mes collègues et cela a vraiment aidé à intégrer l’approche de l’éducation non formelle dans notre travail et je suis heureux de voir cela continuer. (P19)

Actuellement, je travaille en tant que guide nature et éducateur environnemental grâce aux connaissances et à l’expérience acquises pendant le projet M.A.R.E. (P20)

Je suis membre d’un club local de kayak et j’aide parfois à entraîner les gens là-bas. J’ai également utilisé certaines des activités éducatives comme source d’inspiration pour développer des activités éducatives pour d’autres contextes. (P21)

4. La connexion Em’Ocean

4.1. Discussion

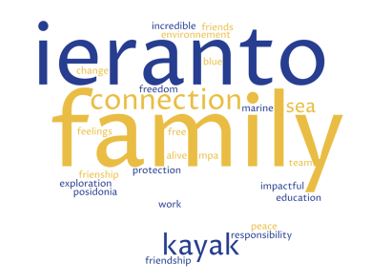

Lorsque nous avons demandé aux participants quel mot leur venait à l’esprit, en pensant à leur expérience, les mots les plus fréquemment cités étaient “Ieranto”, qui est la baie dans l’AMP où se déroulent la plupart des travaux d’éducation océanique, et “famille” (Fig. 11).

Fig. 11. Nuage des mots les plus fréquemment cités par les participants.

Il semble que le projet M.A.R.E. crée un lien émotionnel particulier à la fois au sein de la communauté des participants et en relation avec le travail effectué sur place. Ou comme l’a dit un répondant à l’enquête :

Ce que je pense qui est particulier dans le projet M.A.R.E., c’est qu’il amène l’expérience à un autre niveau en offrant la possibilité de se connecter émotionnellement avec la nature… en offrant un point de vue différent et en laissant nos cœurs s’ouvrir au paysage, à l’environnement et aux éléments. Je pense que cette […] connexion émotionnelle […], favorise l’une des choses les plus importantes en matière de conservation, à savoir le respect de la nature, la compréhension de ses besoins et le désir de la protéger quoi qu’il arrive. (P22)

L’éducation océanique ne se résume pas seulement à des faits concrets et à des activités en plein air. Elle repose principalement sur une base émotionnelle englobant des aspects plus larges que les seuls aspects cognitifs. Quelques citations de répondants à l’enquête donnent un aperçu de la manière dont cette connexion émotionnelle est créée (Fig. 12) :

Fig. 12. Aperçu des émotions suscitées par l’éducation océanique.

- Coordinateurs accessibles et engagés et équipe interdisciplinaire

J’aime la […] proximité avec les “boss”. (P23)

L’ambiance détendue, s’impliquer dans la culture italienne, travailler dans différents environnements (à la mer, au bureau, à l’école), avoir l’opportunité d’apporter ses propres idées/être créatif. (P24)

J’étais vraiment reconnaissant qu’ils nous aient formés et qu’ils soient si gentils, patients et engagés à nous faire comprendre la vie marine à travers des activités théoriques/pratiques. (P25)

- Établir des connexions profondes avec les gens et les lieux

J’ai beaucoup aimé les personnes entourant le projet et comment le projet lui-même entoure la région. Il y a une connexion très spéciale entre les deux. (P26)

« J’ai adoré l’esprit de ce travail de bénévolat et l’énergie et la passion que le coordinateur et toutes les personnes liées au projet ont transmises. (P27)

J’ai adoré la connexion que nous avons construite entre les participants et la connexion avec la mer. (P28)

- Immersion culturelle dans la culture locale

J’ai particulièrement apprécié l’accueil et la manière dont nos superviseurs nous ont intégrés à leur famille. J’ai aimé rencontrer de nouvelles personnes tout le temps et partager leur culture. (P29)

- Activités en plein air pendant la formation et le travail

J’ai adoré pouvoir travailler avec la mer tous les jours. (P30)

- Conditions pour s’épanouir, donnant à chacun un sentiment d’utilité

J’ai vraiment apprécié la façon dont nos coordinateurs et mentors nous encourageaient à développer nos passions et nos talents, indépendamment de notre parcours éducatif. Contrairement à une grande partie du système éducatif actuel, le sens de la communauté et de la responsabilité individuelle que l’éducation non formelle a cultivé a servi de porte pour nous découvrir nous-mêmes tout en apprenant à travailler en équipe. Et dans un lieu à couper le souffle qui nous a reconnectés à la nature ! (P31)

D’après les réponses reçues, nous pouvons conclure que l’implication émotionnelle des participants au projet M.A.R.E. perdure et a un impact notable sur leur vie. Cela aide, non seulement à se former en tant qu’éducateur océanique, mais à rester impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans le projet M.A.R.E.

4.2. Faiblesses de l’approche pédagogique

Parmi les faiblesses, on pourrait remarquer le fait que l’approche pédagogique nécessite beaucoup de dévouement et de volonté de la part de tous et requiert de la patience et une définition claire des priorités pour réussir et être durable. Créer une connexion émotionnelle a beaucoup à voir avec la définition des priorités en ce qui concerne les aspects émotionnels de l’apprentissage, qui sont souvent négligés ailleurs.

Une autre faiblesse est représentée par le fait que ces composantes émotionnelles ne sont pas si faciles à standardiser. Même si nous avons identifié des éléments de succès, ceux-ci ne garantissent pas de fonctionner (ce qui comporterait en effet le risque d’une sorte de manipulation). L’implication émotionnelle peut être favorisée par des structures et des personnes, mais reste finalement dépendante de l’ouverture individuelle à celle-ci.

Le format ESC est excellent et permet aux jeunes internationaux de faire partie de telles expériences (et aussi aux jeunes locaux de participer), mais ne peut évidemment pas (et ne doit pas !) remplacer les structures publiques locales et leur engagement pour la conservation de la nature. Cependant, le soutien de ces structures est nécessaire pour que les formats ESC puissent les soutenir également.

4.3. Limites de l’étude et perspectives de recherche futures

La participation à l’enquête s’est basée sur l’autoévaluation et sur la mémoire. Comme certains répondants avaient participé aux projets M.A.R.E. il y a quelques années, il pourrait y avoir eu des omissions d’informations.

La partie II du questionnaire sur l’impact du projet a été conçue uniquement pour les anciens participants et les participants actuels étaient exclus de cette section.

Les recherches futures pourraient inclure l’étude de l’impact de l’apprentissage du projet sur les communautés locales : les écoles, les visiteurs de la baie et d’autres participants. De plus, l’impact de la diversité du groupe de participants en termes de parcours éducatifs et de nationalités pourrait être analysé davantage concernant les processus d’apprentissage au-delà des contenus liés à l’océan. Cependant, nous espérons fournir suffisamment d’éléments pour reproduire des conceptions d’apprentissage similaires ailleurs, et également fournir une base pour développer davantage le projet M.A.R.E.

Photos en annexes

Per citare questo articolo:

Stéphanie-Fabienne LACOMBE, Olivier RIKIR, Domenico SGAMBATI, « Le projet M.A.R.E. – Marine Adventures Respecting the Environment », Repères DoRiF, n. 30 – Variations terminologiques et innovations lexicales dans le domaine de la biodiversité et du changement climatique, DoRiF Università, Roma, giugno 2024, https://www.dorif.it/reperes/stephanie-fabienne-lacombe-olivier-rikir-domenico-sgambati-le-projet-m-a-r-e-marine-adventures-respecting-the-environment/

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.