Mélanie PETIT

L’expression de l’opinion dans les dictionnaires juridiques : le cas des dictionnaires administratifs

Mélanie Petit

CLLE Montaigne (UMR 5263) – Université Bordeaux Montaigne

melanie.petit@u-bordeaux-montaigne.fr

Résumé

Nous nous intéressons dans cet article à la transmission d’une opinion dans des dictionnaires juridiques spécialisés en droit administratif à partir de l’étude de six ouvrages. Nous verrons que des marques de point de vue sont présentes alors qu’un jugement personnel n’est pas attendu dans ce type d’ouvrage habituellement garant d’objectivité et qu’elles se manifestent sous la forme d’indices à la fois linguistiques et formels.

Abstract

In this article, we focus on the conveyance of an opinion within specialized legal dictionaries in administrative law based on the study of six works. We will observe that indicators of viewpoints are present, whereas personal judgment is not expected in this type of work, usually seen as guarantors of objectivity. These indicators manifest themselves in both linguistic and formal forms.

Introduction

A travers cette étude, nous souhaitons observer si des opinions sont proférées au sein des ouvrages lexicographiques, habituellement considérés comme objectifs, et le cas échéant, de quelle manière. Nous procèderons à l’analyse linguistique et formelle de la macrostructure et de la microstructure de différents ouvrages relevant du domaine du droit administratif en faisant appel au concept de subjectivité affective-évaluative développé par Kerbrat-Orecchioni (2009).

1. Corpus

La méthode adoptée vise à obtenir des données comparables, autant que faire se peut. Nous avons ainsi sélectionné six ouvrages récents[1] (la publication s’étale sur une période allant de 2014 à 2018) en fonction de leur étiquette (dictionnaire, dictionnaire encyclopédique…), correspondant toutefois souvent à des rééditions et relevant du domaine de la lexicographie juridique et plus précisément du droit administratif[2]. Nous avons ainsi sélectionné deux ouvrages très généraux[3], à savoir le Lexique des termes juridiques et le Vocabulaire juridique, deux dictionnaires, le Dictionnaire de la fonction publique d’État et territoriale et le Dictionnaire du droit administratif ainsi que deux dictionnaires encyclopédiques, le Dictionnaire encyclopédique de l’État et le Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation. Les auteurs de ces ouvrages ont en commun la volonté de s’adresser tant à des étudiants qu’à des professionnels du domaine, offrant ainsi un point de comparaison intéressant. Nous ne nous sommes intéressée qu’aux ouvrages imprimés et non à leur équivalent en ligne lorsqu’il existe, la matérialité de l’objet et les limites qu’elle impose nous apparaissant comme essentielles dans l’analyse. Nous proposons de lister brièvement les caractéristiques de chacun.

– Lexique des termes juridiques

Le Lexique des termes juridiques (2018-2019) édité chez Dalloz comporte 6.000 entrées. Il s’agit de la 26e édition de l’ouvrage. Le public visé est large et cet ouvrage est proposé notamment à destination des étudiants. Il se veut « simple et pratique » et on y trouve clairement revendiqué l’objectif d’une « plus grande diffusion de la norme juridique ». Les auteurs sont multiples et spécialisés dans une branche spécifique du droit. A noter la présence d’un spécialiste du latin parmi les contributeurs.

– Vocabulaire juridique

Ce second ouvrage de 2018 (12ème édition) est très proche du premier en ce sens qu’il s’affiche comme le recensement du lexique du droit et comporte 10.000 entrées. L’ouvrage est censé s’adresser tant à des juristes qu’à des non-juristes ou encore à des étudiants. L’objectif mentionné est celui de la définition et de l’identification des termes du domaine juridique.

– Dictionnaire du droit administratif

7e édition d’un ouvrage de 2015 et présenté comme un dictionnaire et non plus comme un lexique, le Dictionnaire du droit administratif comporte 450 entrées. Il ne s’agit plus de couvrir tout le lexique juridique mais uniquement les termes propres à la branche du droit administratif. Les trois auteurs sont spécialistes de droit et l’ouvrage est présenté comme étant à destination des étudiants et des candidats à un concours. L’objectif affiché est pédagogique et visant l’exhaustivité car les auteurs prétendent couvrir « la totalité des enseignements de droit administratif ».

– Dictionnaire de la fonction publique d’État et territoriale

Le Dictionnaire de la fonction publique d’État et territoriale de 2018 se distingue des précédents notamment par le fait qu’il soit une 1ère édition de l’ouvrage. Il comprend 300 entrées. Le nombre d’auteurs est également réduit, ces derniers sont au nombre de cinq, tous assurant des fonctions d’enseignement dans le domaine juridique.

– Dictionnaire encyclopédique de l’État

Le Dictionnaire encyclopédique de l’État de 2015 constitue lui aussi une 1ère édition. Il se distingue des précédents car le public étudiant n’est pas le premier à être ciblé. Il est à destination tant des enseignants ou des administrateurs que des journalistes ou encore des chercheurs.

– Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation (2017)

Le dernier ouvrage est une 1ère édition du Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation. Les contributeurs sont spécialisés dans différentes branches du droit. Le public visé est large, ce dictionnaire s’adressant à des décideurs ou des praticiens comme à des enseignants-chercheurs et des étudiants, ces derniers n’étant pas les premiers ciblés.

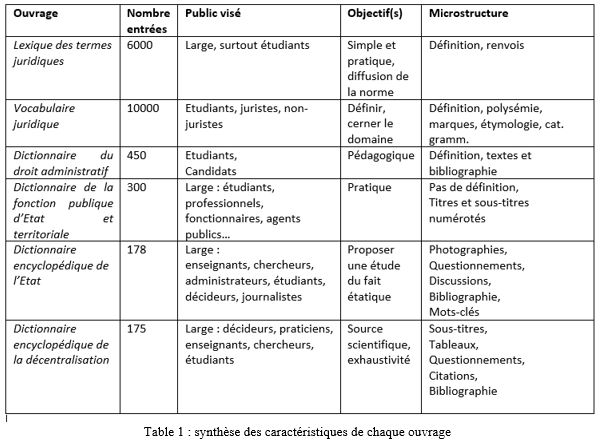

Le tableau ci-dessous recense de manière synthétique les spécificités de chaque ouvrage avant d’aborder l’étude de quelques exemples concrets.

Nous constatons qu’il existe une forte hétérogénéité dans la forme et les objectifs des ouvrages étudiés.

2. Méthodologie et cadre théorique

La méthodologie se veut manuelle et qualitative. Une analyse quantitative est difficilement applicable à des dictionnaires imprimés et est conçue à nos yeux comme devant venir corroborer les résultats de la première. Nous sommes dans une démarche empirique et n’avons pas défini a priori de liste exhaustive d’indices à étudier. C’est la raison pour laquelle nous avons pris le parti de lire les différents ouvrages (en incluant les pages liminaires) dans le but d’observer si des manifestations d’expressions d’opinion étaient présentes. Nous empruntons à Kerbrat-Orecchioni (2009) son concept de subjectivité affective-évaluative (par opposition à la subjectivité déictique) repérable tant au niveau du dictum (adjectifs évaluatifs par exemple) que du modus (verbes ou adverbes d’opinion), indices que nous retrouverons de manière pertinente au cours de ce travail. Nous avons intégré dans notre analyse à la fois la dimension linguistique et formelle des ouvrages, la structuration choisie pouvant elle aussi amener le lecteur à se concentrer sur des points spécifiques. Cette seconde dimension est d’autant plus importante que la structure d’un dictionnaire connaît une forme prédéfinie assez systématique et que tout écart par rapport à celle-ci peut se révéler pertinent.

Etant donné son caractère à la fois polysémique et fondamental dans notre étude, nous souhaiterions apporter une précision sur le sens de subjectivité retenu ici. Nous nous situons résolument dans ce travail du côté de la subjectivité affective-évaluative[4]. La question de la subjectivité a par ailleurs déjà été évoquée en lexicographie mais pour en souligner l’absence. Preite (2005), par exemple, consacre une monographie à la question de la relation entre la linguistique et le langage du droit. Elle s’intéresse plus précisément à l’organisation textuelle des arrêts ainsi qu’à leur organisation énonciative. Elle mentionne à propos de la question de l’expression d’une subjectivité :

Si nous considérons le mot subjectivité dans son sens courant défini par le Petit Robert qui s’oppose à objectivité ou impartialité : Propre à un ou plusieurs sujets déterminés (et non à tous les autres) ; qui repose sur l’affectivité du sujet. […] – Opinions, critiques subjectives : personnelles et partiales, nous devons par conséquent admettre le manque de ce type de subjectivité dans les arrêts : en effet, le juge s’efforce de s’effacer devant les événements, de rester objectif en rapportant la réalité des choses, en particulier lorsqu’il relate les faits avec un style neutre, en bannissant sa partialité éventuelle.

De manière générale, la question de la prise de position est peu évoquée dans la littérature. Richard (2016) stipule d’ailleurs que « rares sont les exemples où un ton plus personnel, un point de vue, est assumé ».

3. Etat de l’art

Nous souhaiterions rappeler quelques généralités à propos du dictionnaire de langue générale et du dictionnaire spécialisé. Pruvost (2006) mentionne que « le choix de la dénomination de « dictionnaire de spécialité » ou d’« encyclopédie d’un domaine » demeure souvent très aléatoire ». Nous retrouvons cette idée chez Richard (2016). Nous souhaitons distinguer le dictionnaire – en tant que genre – du discours scientifique. Rey (1982) souligne que « dans un dictionnaire de langue en un volume, la définition classe le mot par rapport au vocabulaire global […] en outre elle n’a pas à situer le terme dans une classification scientifique ». Le dictionnaire se distingue du discours scientifique pour différentes raisons, de forme, de contenu, de public mais également en raison de sa neutralité. Il se lit généralement comme un ouvrage normatif (rôle qu’il a endossé de manière forte dans l’Histoire et qu’il conserve encore aujourd’hui). Les auteurs d’articles scientifiques font état d’hypothèses, proposent une étude, émettent parfois une opinion et mentionnent des références bibliographiques sélectionnées. Les chercheurs se situant dans le large champ d’étude de l’analyse de discours ont substantiellement traité ces questions ces dernières années (AMOSSY 2000). Les dictionnaires spécialisés ne sont pas uniformes et sont généralement écrits par des spécialistes du domaine concerné mais sans être systématiquement soumis à des lexicographes. Le public de ces ouvrages est également très hétérogène, celui-ci pouvant aller d’un public large et débutant à un public de spécialistes et la façon de s’adresser à l’un ou à l’autre de ces publics va différer, la difficulté résidant dans le fait de s’adresser aux deux publics en même temps, ce qui sera la volonté affichée des auteurs de la plupart des ouvrages que nous proposons d’étudier. Les dictionnaires de spécialité vont encore offrir de la variété en raison des spécificités de la discipline concernée. Pour ce qui est du domaine juridique, nous pouvons évoquer l’évolution fréquente des textes, la complexité de la matière ou encore le caractère très pratique de cette dernière. Richard (2016) nous apprend que la vocation des dictionnaires juridiques au XIXème siècle a notamment été de faire connaître l’administration avec très tôt une vocation pratique : « le dictionnaire est pratique car il ouvre à un faire, plus qu’à un savoir ». La question qui va nous intéresser tout au long de ce travail est évoquée par Richard à propos d’ouvrages anciens :

On voit l’ambiguïté dans laquelle le genre baigne dès le départ : s’agit-il de simples lexiques fournissant une définition du vocabulaire utilisé par la langue des juristes ou faut-il y voir de véritables encyclopédies, transmettant aussi des connaissances larges sur les différents domaines abordés ? La fonction lexicale du dictionnaire, visant à donner la définition des termes, est parfois très réduite, au profit d’une fonction principalement juridique, expliquant les règles gouvernant l’institution concernée, ou encyclopédique, de transmission de connaissances systématiques. Le même terme recouvre des ouvrages très différents, tant par leur nature que leur volume. (RICHARD 2016 : 3)

Un article de Preite (2017) revient par ailleurs sur la question de la lexicographie juridique en s’intéressant plus précisément aux ouvrages destinés aux étudiants et dans lequel elle évoque différents objectifs d’un dictionnaire juridique tels que la diffusion du savoir ou l’apprentissage du vocabulaire. Elle retient dans son travail différents éléments de la microstructure (étymologie, définition, renvois…) et cherche de manière systématique à savoir s’ils sont présents dans des ouvrages de vocabulaire juridique, ce en quoi nous la rejoignons.

Bergenholtz et Tarp (1995) distinguent, dans le cadre d’une lexicographie dite fonctionnelle les fonctions « orientées sur la connaissance » des fonctions « orientées sur la communication » ces dernières pouvant amener les auteurs à concevoir les contenus en cherchant à en faciliter la compréhension dans le but de donner les moyens au lecteur d’être en mesure de résoudre ensuite un problème d’ordre communicatif (de réception ou de production). Une réflexion sur le lexique à employer peut toutefois être menée dans un cas comme dans l’autre.

4. Analyse linguistique

Nous ne pourrons proposer par ouvrage que quelques exemples représentatifs[5] de la dimension argumentative[6].

4.1. Lexique des termes juridiques

Nous trouvons essentiellement dans cet ouvrage des définitions ainsi que des renvois. Les définitions sont souvent d’ordre métalinguistiques, mais elles présentent également d’autres formes, logiques ou phrastiques. Il ne s’agit parfois pas de définitions en tant que telles mais de considérations contextuelles autour de la référence de l’entrée (comme dans l’exemple (2)). Prenons deux entrées[7] qui ont retenu notre attention en raison des marques axiologiques qui s’y trouvent :

(1) Entrée « Président de la République » :

Titre du chef de l’Etat dans une République.

Le statut présidentiel a été revalorisé par la Constitution de 1958, notamment du fait de l’élection du président au suffrage universel direct (1962) et de l’octroi en sa faveur de pouvoirs propres.

Le rôle du politique du président, toujours important, a cependant été affecté par plusieurs épisodes de cohabitation.

Le 7 mai 2017, au terme du second tour de scrutin, Emmanuel Macron, fondateur en 2016 du mouvement politique « En marche ! » a été élu président de la République par 66% des suffrages exprimés, contre Marine Le Pen, candidate du Front national. Il est ainsi devenu le 8e président de la V e République. Cette élection, d’où avaient été éliminés dès le premier tour les candidats des partis traditionnels de gouvernement, a entraîné une profonde reconfiguration de la vie politique française.

(2) Entrée « Recouvrement de pensions » :

Le recouvrement des pensions alimentaires se heurte trop souvent à des obstacles difficiles à franchir (refus de paiement, changement de domicile du débiteur). Aussi, des procédures spéciales ont-elles été instituées : paiement direct (C. pr. Exéc., art. L. 213-1 s), recouvrement public par les agents du Trésor (C. pr. Exéc., art. L. 161-3, R. 161-1), interventions des Caisses d’allocations familiales.

L’absence totale d’expression d’un point de vue reviendrait à fournir des données chiffrées ou référentielles, ce qui est très difficile surtout lorsque l’on cherche à rendre son énoncé accessible. En revanche, il est beaucoup plus aisé de se passer d’adverbes ou d’adjectifs qui sont souvent liés à l’expression d’un jugement (ici profonde, trop souvent, difficile). Dans les deux exemples proposés, c’est bien l’auteur qui estime que la reconfiguration est « profonde » et que le non-paiement des pensions se pose « trop souvent », infléchissant potentiellement l’opinion des lecteurs en ce sens, volontairement ou non. Le chiffre des pensions non payées est par ailleurs disponible et aurait pu être proposé en lieu et place d’une opinion. Nous avons ainsi relevé différentes marques de jugement au fil des pages et dont il ne serait pas possible de faire un relevé exhaustif ici, sans pour autant que celles-ci soient très nombreuses à l’échelle de l’ouvrage[8]. Il s’agit essentiellement à nouveau d’adverbes et d’adjectifs.

4.2. Vocabulaire juridique

Le premier point remarquable du second ouvrage tient à la teneur de la préface qui est particulièrement longue et contient un nombre important d’informations de nature linguistique. Le droit est notamment présenté comme une langue étrangère et plusieurs pages de la préface sont consacrées à l’art de la définition. Toutes les caractéristiques d’un dictionnaire de langue générale sont présentes. La microstructure est très complète et comporte les éléments suivants : définition, polysémie, marques, étymologie, catégorie grammaticale. Les définitions sont de type logique ou métalinguistique. Les articles ne contiennent ni opinion ni approximation. Nous pouvons par exemple en juger par l’observation de l’entrée (3) « Président » en la comparant à celle du Lexique des termes juridiques :

(3) N. m. – Lat. praesidens, de praesidere : être assis devant, avoir la préséance, présider

Personne élue (plus rarement nommée), placée à la tête d’une collectivité ou institution pour en assurer la direction (par ex. de l’Etat : président de la République, ou d’une université, etc.). V. chef, directeur

Il s’agit d’une définition par inclusion proposant un hyperonyme (« personne ») suivi de spécificités et sans le recours à des adverbes ou à des adjectifs axiologiques. Il en va de même pour la définition proposée sous « Pension alimentaire » (4) ou « Pension » (5) :

(4) Pension alimentaire

Somme d’argent versée périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin, en exécution d’une obligation alimentaire, du devoir de secours ou d’une obligation d’entretien.

La pension alimentaire est insaisissable.

(5) Pension

Allocation périodique, somme d’argent versée à quelqu’un à intervalles réguliers afin d’assurer sa subsistance en contrepartie de cotisations

Nos observations nous amènent à conclure que ce second ouvrage s’apparente bien davantage à un dictionnaire de langue qu’à un lexique et que ses auteurs offrent une forte objectivité dans les descriptions proposées, en raison notamment d’un recours très limité aux adverbes d’opinion et aux adjectifs.[9] Dans (4) et (5), on ne trouve pas non plus d’opinion formulée sur le fait que les pensions soient effectivement payées ou non.

4.3. Dictionnaire du droit administratif

Intéressons-nous maintenant à un ouvrage présenté comme un dictionnaire et non plus comme un lexique, le Dictionnaire du droit administratif. D’ores et déjà se pose la question de la congruence entre la finalité d’un dictionnaire et celle d’un ouvrage à visée intégralement pédagogique. Quel impact cela aura-t-il sur les définitions proposées et plus globalement sur la macrostructure de l’ouvrage ? La réponse à cette question apparaît dans la Préface (2015) dans laquelle on peut lire que « la vocation d’un dictionnaire consistant à définir des notions, expressions, celui-ci offre au lecteur un accès ‘raccourci’ aux principales notions et règles du droit administratif ». La justification de ce raccourcissement n’apparaît pas et nous pouvons raisonnablement en déduire qu’il s’agit de simplifier la tâche aux apprenants. Après avoir spécifié que le lecteur trouvera des définitions de type encyclopédique comme des définitions brèves ainsi qu’un traitement de la polysémie, les auteurs reviennent sur la nature du dictionnaire et mentionnent qu’ils s’en écarteront car « il importait également de restituer dans le présent ouvrage, et en dépit de sa nature de dictionnaire, la spécificité du droit administratif, à savoir le rôle fondamental joué par la jurisprudence dans la constitution de ce droit » (Préface 2015) La microstructure comporte des définitions et des renvois vers des textes, ainsi qu’une bibliographie. La présence d’une bibliographie à la fin des articles est d’ailleurs une autre spécificité de cet ouvrage. Cela pose différentes questions. La première est de savoir comment cette bibliographie a été sélectionnée. Comporte-t-elle une orientation particulière ? Peu d’informations à ce sujet figurent dans la préface, si ce n’est que le but est « de signaler un choix de références doctrinales sur le sujet traité » (Préface 2015). Y aurait-il des éléments fondamentaux absents pour certaines entrées de ces bibliographies ? Et si tel est le cas pour quelle(s) raison(s) ? Les définitions quant à elles sont souvent de type logique et encyclopédique, sans marques argumentatives particulières. Ainsi, la possible orientation d’une opinion passe ici non plus tant par des marques lexicales mais davantage par la présence d’une bibliographie sélective. Nous pouvons voir dans les exemples (6) et (7) ci-dessous et représentatifs de l’ouvrage qu’aucun point de vue ne transparaît.

(6) Abrogation

Acte par lequel l’autorité administrative compétente décide, explicitement ou implicitement, de mettre fin à l’existence de tout ou partie d’un acte antérieur

(7) Juridiction

Qualité reconnue à un organisme qui prend, en toute indépendance, des décisions ayant la nature de jugements s’imposant avec autorité de chose jugée

4.4. Dictionnaire de la fonction publique d’Etat et territoriale

Dans l’Avant-propos de ce quatrième ouvrage, les auteurs reviennent sur l’objectif principal du dictionnaire qui s’adresse à un public résolument large :

De ces réflexions générales est donc née l’idée du Dictionnaire de la fonction publique qui vise à rendre accessible au plus grand nombre (étudiants, professionnels du droit, fonctionnaires, agents publics…) les sources de la fonction publique, les multiples textes et principes qui encadrent juridiquement les agents et les fonctionnaires. (Avant-propos 2018)

Nous avons également relevé dans ces pages liminaires un passage intéressant qui permet de mieux comprendre la structure particulière que revêt l’ouvrage. Il y est fait mention de « l’état des réflexions actuelles » dans les entrées et de la question de la « réforme de l’État ». Ceci explique la forme que prend le contenu avec des parties très structurées. Comme l’évoque Richard (2016), « un dictionnaire n’a pas de début ni de fin », or la lecture de cet ouvrage ne reflète pas la dimension ponctuelle attendue. Précisément, un dictionnaire se consulte alors que le Dictionnaire de la fonction publique d’État et territoriale se lit davantage du début à la fin, ce en quoi il se rapproche du précédent. Nous observons dans la forme de la microstructure une similitude avec un plan de cours de par la présence de titres et de sous-titres mis en forme et numérotés et aux titres évocateurs. Nous trouvons par exemple dans (8) sous la première entrée « abandon de poste » la structure suivante :

(8) I. Des conditions strictement contrôlées : une protection minimale imposée par le juge administratif

—-II. Des conséquences radicales : l’éviction de la fonction publique

— —A. Une conséquence immédiate : la radiation des cadres

— —B. Des conséquences différées : la situation de l’agent évincé

De manière générale, la microstructure, fidèle à l’ambition pratique affichée, prend donc la forme de paragraphes rédigés avec des renvois vers différents textes juridiques et des liens avec l’actualité. On observe également des titres proposés sous la forme de question comme « une position utile ? ». Le dernier phénomène qui a attiré notre attention est la présence très forte de marques axiologiques. Nous n’en citerons que quelques-unes ici à titre d’illustration :

(9) « le statut actuel ne reprend heureusement pas cette liste d’affectations » (entrée « Aptitude » : 43)

(10) « une tentative décevante » (entrée « Recours préalable obligatoire » : 452)

(11) « les grèves à répétition à la SNCF ont probablement été à l’origine du dispositif de l’alarme sociale » (entrée « SNCF » : 504)

(12) « les textes n’ont sans doute pas su prendre en compte les particularités des relations de travail au sein de l’administration » (entrée « Harcèlement » : 265)

L’éventuel souci de facilitation de transmission des connaissances n’entraîne pas pour autant automatiquement le recours à des marques de jugement, toujours exprimées à travers l’emploi d’adverbes d’opinion (heureusement) et d’adjectifs à valeur axiologique (décevante). Dans les exemples proposés, non seulement les auteurs profèrent des propos dont ils ne sont pas sûrs (sans doute, probablement) mais émettent une opinion (à répétition va clairement dans le sens d’une lassitude) plutôt que de fournir des chiffres sur le nombre précis de jours de grève – chiffres par ailleurs eux aussi disponibles – et de laisser aux lecteurs le soin de se forger eux-mêmes une opinion sur la question.

4.5. Dictionnaire encyclopédique de l’État

Nous abordons désormais l’analyse d’un ouvrage présenté sous l’étiquette « dictionnaire encyclopédique », le Dictionnaire encyclopédique de l’État. L’évocation du choix d’un « angle renouvelé » laisse entendre que la forme s’écartera du dictionnaire encyclopédique habituel. L’avant-propos fait état de la présence de discussions menées par différents contributeurs au sein des articles. Cette spécificité rappelle la méthodologie du discours scientifique et pourrait laisser penser que des prises de positions pourraient apparaître. D’ailleurs, l’objectif affiché est « une étude du fait étatique ». La présence de ces discussions est légitimée par le fait de ne pas chercher à favoriser une école en particulier. Nous apprenons à la lecture de l’avant-propos que des mots-clés sont proposés pour chaque entrée. Les contributeurs sont nombreux et tous spécialistes d’un domaine juridique. Les articles, encyclopédiques, sont très longs et structurés sans numéro mais à l’aide de titres et parfois de sous-titres, et des photographies et des tableaux sont parfois proposés. De manière générale, on trouve assez peu de marques de jugement dans le texte. Des définitions et des explications sont présentes. En revanche, la notion de point de vue est sous-jacente à la proposition d’une bibliographie indicative. La façon dont les références citées ont été sélectionnées n’est pas explicitée et pose à nouveau question. Y aurait-il consensus autour des références mentionnées ? Des références ont-elles pu être volontairement omises ? Par ailleurs la présence de mots-clés interroge sur la forme même du dictionnaire. Si l’on ajoute à cela la formulation de certains titres sous forme de question et des éléments de réponse à cette question, la microstructure rappelle une fois de plus celle d’un contenu à dimension argumentative. Parfois, celle-ci se manifeste à un niveau lexical, comme nous pouvons le voir dans (13) :

(13) L’identité constitutionnelle, une notion à signification politico-juridique ambigüe

Le développement du recours à l’identité constitutionnelle peut évidemment être considérée comme révélateur d’un « retour des Etats » dans la construction européenne.

4.6. Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation

Les auteurs de l’ouvrage qui nous intéresse ici mentionnent explicitement leur volonté « d’offrir aux lecteurs une source scientifique claire, précise et, autant que possible, exhaustive » ainsi qu’« un point de vue complet et nouveau » (Introduction 2017 : 21). Nous avons également constaté l’emploi du terme « corpus » dans la présentation même de l’ouvrage, terme habituellement réservé à l’ensemble des données sur lequel un chercheur travaille. On trouve tout d’abord une « introduction » à l’ouvrage et non une « préface ». Les articles sont structurés à l’aide de sous-titres évocateurs et parfois empreints de marques de subjectivité évaluative, comme c’est le cas pour « des fonctions qui restent à clarifier » par exemple. Les sous-titres se présentent dans certains cas sous la forme de questionnements comme « les fonctionnaires territoriaux contre les élus ? », questionnements qui ne manquent pas de susciter la réflexion avant même de lire la partie de l’article destinée à offrir une réponse. Outre la présence de tableaux ou de citations, nous avons également relevé la présence d’une « bibliographie indicative ». Nous avons notamment remarqué une forte dimension argumentative à travers l’emploi d’adjectifs tels que « étonnante » ou « évident ». L’article dédié à l’entrée « langue » dans (14) a particulièrement attiré notre attention :

(14) La première conclusion à la vue des chiffres (peu fiables en raison du manque d’enquêtes répétées dans le temps et de la subjectivité des interviewés quant à leur compétence linguistique) est qu’à l’exception de l’alsacien et du corse qui sont parlés par deux tiers de leurs populations respectives, le reste des langues régionales est très largement minoritaire en France.

Deux points nous paraissent remarquables dans cet extrait relatif aux langues minoritaires. D’une part, le caractère quelque peu réducteur de l’opinion portée sur les interviewés (la subjectivité des interviewés quant à leur compétence) et plus largement sur les méthodes d’enquête (peu fiables en raison du manque d’enquêtes répétées dans le temps) et d’autre part, le renvoi hâtif au statut très largement minoritaires des autres langues régionales. Davantage de précisions et de nuances auraient été apportées par un linguiste dans cet article. L’expression du point de vue est très fréquente dans cet ouvrage, comme on peut le voir dans l’exemple (15) qui est particulièrement représentatif et comporte un grand nombre d’éléments axiologiques :

(15) Décentralisation, droit et proximité

Le droit de la décentralisation est-il le témoin de cette recherche croissante de l’efficacité ou simplement de la prise en compte du besoin de proximité ? Produit de l’Etat, n’a-t-il pas vocation en effet à régler en priorité ces relations entre le proche et le lointain, en recherchant des équilibres sans cesse à reconstruire tant leur fragilité est grande et dépendante des lieux et des moments ?

5. Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons constater que des marques argumentatives sont présentes dans les dictionnaires spécialisés sélectionnés et que celles-ci ne sont pas propres à des ouvrages relevant d’une étiquette en particulier. La part de jugement personnel se manifeste sous la forme d’indices linguistiques (adverbes et adjectifs) mais également formels (structure, questionnements, bibliographie sélective). Il serait utile de s’interroger sur l’esprit critique d’étudiants de première année, qui constituent souvent le public privilégié, et à qui l’on soumet ces opinions sous couvert d’une étiquette garante de légitimité.[10]

Une étude lexicométrique complèterait judicieux ses observations mais avec toujours la difficulté d’estimer la part de point de vue acceptable dans les dictionnaires spécialisés. Un critère opératoire permettant d’éviter les marques d’opinion consisterait en la limitation, le remplacement par des données chiffrées ou la suppression dans certains cas d’une partie des unités lexicales, notamment les adverbes d’opinion et les adjectifs évaluatifs.

Nous retenons l’impact des spécificités d’une discipline sur la forme et le contenu des dictionnaires qui la représentent. Nous étant intéressée également récemment au domaine de l’économie (PETIT 2024), nous pouvons affirmer que les observations faites à propos de l’expression d’une opinion dans des ouvrages lexicographiques de cette spécialité sont congruentes avec celles qui sont proposées ici.

Ce constat nous renvoie à la double difficulté d’écrire un dictionnaire spécialisé : les spécialistes du droit sont les plus aptes à expliciter les spécificités de leur discipline mais sans pour autant avoir la rigueur des lexicographes. Les lexicographes quant à eux se trouveraient, pour leur part, certainement démunis au moment de rédiger précisément les articles de dictionnaires spécialisés du type de ceux que nous avons observés dans le cadre de ce travail. Une collaboration entre spécialistes d’un domaine et lexicographes s’avérerait certainement fructueuse.

Références bibliographiques

AMOSSY, Ruth, L’argumentation dans le discours, Paris, Nathan Université, 2000.

BERGENHOLZ, Henning, TARP, Sven, Manual of Specialized Lexicography, Amsterdam, Benjamins, 1995.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 2009.

PETIT, Mélanie, « L’expression du point de vue en lexicographie spécialisée : la linguistique au carrefour du droit et de l’économie », Essais, n. 21, 2024.

PREITE, Chiara, « La lexicographie juridique française comme véhicule de connaissance juridique et de compétence (juri)linguistique et communicative ». Travaux de linguistique, n. 75 (2), 2017, p. 101-123.

PREITE, Chiara, Langage du droit et linguistique. Étude de l’organisation textuelle, énonciative et argumentative des arrêts de la Cour (et du Tribunal) de Justice des Communautés européennes, Rome, Aracne, 2005.

PRUVOST, Jean, Les dictionnaires français ; outils d’une langue et d’une culture, Paris, Ophrys, 2006.

REY, Alain, Encyclopédies et dictionnaires, Paris, PUF, 1982.

RICHARD, Guillaume, « Répertoires et dictionnaires administratifs au XIXe siècle : entre rationalisation et réalités pratiques », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, n. 37, 2017, p. 415-487.

Dictionnaires étudiés

CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, 12e édition, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 2018.

GUINCHARD, Serge, DEBARD, Thierry, Lexique de termes juridiques, 26e édition, Paris, Dalloz, 2018.

KADA, Nicolas et al., Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2017.

MBONGO, Pascal et al., Dictionnaire encyclopédique de l’État, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2015.

PAULIAT, Hélène, Dictionnaire de la fonction publique d’État et territoriale – Dictionnaire pratique, Paris, Le Moniteur, 2018.

VAN LANG, Agathe et al., Dictionnaire de droit administratif, 7e édition, Paris, Dalloz-Sirey, 2015.

[1] Il en existe d’autres publiés sur la même période mais ceux-ci nous ont été conseillés par des spécialistes du domaine car souvent consultés.

[2] Notre choix s’est porté sur cette sous-discipline en particulier car nous permettant d’échanger plus facilement avec des spécialistes de ce champ.

[3] Le domaine traité est alors plus vaste que celui des seuls dictionnaires administratifs mais l’intégration de ces ouvrages permet la prise en considération du choix des étiquettes (lexique) dans l’analyse.

[4] Nous utiliserons par la suite indifféremment les termes de jugement, point de vue et opinion.

[5] L’expression de l’opinion pouvant se manifester à travers l’emploi de différents types d’indices (linguistiques, formels) et leur part étant variable d’un ouvrage à l’autre, les exemples proposés pourront être d’un type ou d’un autre, dans un souci de représentativité.

[6] Les marques affectives-évaluatives sont souvent sous-jacentes à la mise en place d’une dimension argumentative en orientant le lecteur dans une direction à travers l’emploi de marques de point de vue ou axiologiques exprimant une opinion consensuelle ou une critique sur un sujet.

[7] Nous les avons sélectionnées car elles sont représentatives de la dimension lexicale dans la mise en place d’une argumentation.

[8] Une étude quantitative du lexique à l’échelle de l’ouvrage complèterait utilement nos travaux mais est difficilement réalisable manuellement à partir d’un document imprimé.

[9] Si seulement quelques exemples sont proposés dans ce travail qualitatif, nous avons consulté systématiquement l’ensemble des ouvrages afin de prendre la mesure de la dimension argumentative.

[10] Là encore, une étude de l’impact de ces marques d’opinion sur les lecteurs serait très utile mais difficile à réaliser.

Per citare questo articolo:

Mélanie PETIT, « L’expression de l’opinion dans les dictionnaires juridiques : le cas des dictionnaires administratifs », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.