Daniela DINCA

Autour du verbe dans le discours juridique

Daniela Dincă

Université de Craiova, Roumanie

danadinca@yahoo.fr

Résumé

Notre article a comme point de départ l’analyse du sens du verbe dans les constructions verbo-nominales (V+N) dans le discours juridique où le verbe n’exprime pas autant que le nom le poids conceptuel du domaine. En fait, nous nous proposons trois objectifs : (1) présenter l’importance et la typologie du verbe dans le discours juridique ; (2) analyser les constructions verbo-nominales de trois verbes français avec leurs correspondants roumains : fr. statuer / roum. a statua, fr. faire / roum. a face, fr. formuler / roum. a formula; (3) mettre en évidence les convergences et les divergences dans la traduction des constructions verbales du français vers le roumain dans un corpus parallèle (français-roumain) de dix-huit Arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Abstract

In our article, the starting point is the analysis of the meaning of the verb in verbo-nominal constructions (V+N) of legal discourse where the verb does not express the conceptual weight of the domain as well as the noun does. In fact, we have three objectives: (1) to present the importance and typology of the verb in legal discourse; (2) to analyse the verbo-nominal constructions of three French verbs with their Romanian correspondents: fr. statuer / roum. a statua, fr. faire / roum. a face, fr. formuler / roum. a formula; (3) to highlight the convergences and divergences in the translation of verbal constructions from French into Romanian in a parallel corpus (French-Romanian) of eighteen Judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU).

1. Introduction

Le fonctionnement du discours juridique s’alimente d’une terminologie spécifique et de caractéristiques morphosyntaxiques particulières. En plus, ce type de discours dispose d’une phraséologie qui joue, selon Gledhill, « un rôle crucial dans l’argumentation et l’établissement du fait scientifique » (1997 : 85). Le point de départ dans la constitution de la phraséologie juridique est le nom, car c’est lui qui renvoie aux notions terminologiques, laissant le verbe en deuxième position, même si le verbe a aussi son importance due à plusieurs arguments. Parmi ces arguments, nous citons Lerat (2021) qui a affirmé qu’au XVème siècle le verbe représentait la base de la « dérivation régressive » pour les noms qui formaient la terminologie du domaine juridique (comme bail à partir de bailler). De plus, il a aussi soutenu que la « phraséologie rigide » se manifeste au niveau des constructions verbales, qui associent un nom terminologique à un verbe de la langue générale.

Vu le poids notionnel accordé au nom par rapport au verbe dans le discours juridique, nous nous proposons de mettre le verbe au centre de notre analyse pour atteindre les objectifs suivants : (1) faire un état des lieux sur l’importance et la typologie du verbe dans le discours scientifique, avec un regard particulier sur le discours juridique ; (2) illustrer le sens du verbe dans les constructions verbales par l’analyse de trois verbes : statuer, faire et formuler ; (3) mettre en évidence les convergences et les divergences dans la traduction des constructions verbales du français vers le roumain. Le corpus que nous avons utilisé est un corpus parallèle (français-roumain) composé de dix-huit Arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Dans notre analyse, l’aspect le plus difficile à résoudre dans la compréhension du sens juridique reste la détermination du sens du verbe et surtout du sens des constructions verbales qui associent le verbe à ses déterminants obligatoires regroupés dans ce que Maurice Gross (1981) appelle « les arguments du verbe », Gaston Gross (1999) « les classes d’objets », ou Lerat (2002a) les « schémas d’arguments juridiques » qui s’inspirent du modèle Lexique-grammaire. Par conséquent, notre méthode d’analyse s’appuie sur le schéma prédicat + arguments car, dans une étude sur la polysémie des constructions verbales dans le discours juridique, nous avons constaté une certaine affinité entre le prédicat et ses arguments, vu leur compatibilité sémantique et le manque de figement Verbe + Nom (DINCA, PREITE 2023).

2. Le verbe dans le discours juridique

Il est évident que, au-delà des verbes spécialisés, le discours juridique fait usage des verbes de la langue générale qui, en combinaison avec les noms terminologiques, forment des constructions verbales capables d’exprimer le sens juridique. De là résultent les difficultés de leur transposition d’une langue à l’autre d’autant plus qu’ils sont polysémiques, acquérant un sens spécialisé dans les constructions verbales où ils s’intègrent. Dans ce sens, Lerat (2002b : 209) affirme que : « Pour la traduction, la maîtrise des verbes est cruciale ».

Devant les obstacles de la traduction des constructions verbales du français vers le roumain, il apparaît le problème de la définition des facteurs qui attribuent un sens spécialisé au verbe de la langue générale autour duquel naissent les constructions verbales[1] et, dans ce sens, les linguistes n’ont pas tardé à donner leurs réponses.

Une première réponse a été donnée par L’Homme (1998, 2012) qui soutient que ce sont les arguments qui attribuent au verbe de la langue générale un sens spécialisé. Elle parle de « la nature terminologique des verbes » dans la mesure où l’on prend en compte les classes d’objets, la structure argumentale, en d’autres mots, ce sont les actants ou les arguments du verbe qui leur attribuent un sens spécialisé.

Cette théorie a été reprise par Lerat qui affirme que les prédicats et les arguments véhiculant des notions juridiques forment « les schémas d’arguments juridiques » (LERAT 2002a), c’est-à-dire ce sont les arguments qui véhiculent les notions juridiques et seulement dans ce schéma prédicat + arguments le verbe acquiert un sens spécialisé. C’est aussi à Lerat (2002b) que nous devons la classification des verbes juridiques dans trois sous-classes : « (1) verbes très spécialisés (ex. adjuger, abroger) ; (2) verbes supports (ex. mettre dans mettre aux voix, porter dans porter atteinte) ; (3) verbes polysémiques dont au moins un sens est spécialisé (ex. ‘HUMAIN contracter (v. intr.)’ et ‘HUMAIN contracter (v. tr.) N ’ relèvent du domaine juridique alors que ‘HUMAIN contracter (v. tr.) N ’ relève du domaine médical). Par cette typologie, Lerat reconnaît l’existence des verbes spécialisés, mais il souligne à la fois la polysémie des verbes qui définissent leur sens juridique uniquement selon les schémas d’arguments où ils s’intègrent.

La typologie de Lerat a été complétée par Lorente Casafont (2002) qui, dans le domaine de l’écologie, ajoute aux critères lexico-sémantiques et discursifs des critères syntaxiques de sorte que sa typologie comporte quatre groupes distincts[2] : « (1) verbes discursifs (permettant d’articuler le discours) ; (2) verbes connecteurs (exprimant des attributs, des équivalences, des relations de similarité ou de dépendance) ; (3) verbes phraséologiques (se combinant avec un terme du domaine et exprimant avec ce terme, des connaissances spécialisées) ; (4) verbes terminologiques (ayant un sens spécifique à l’intérieur d’un domaine spécialisé) » (LORENTE CASAFONT 2002, in L’HOMME 2012 : 97). En comparant les deux typologies, on se rend compte que « les verbes très spécialisés » de Lerat correspondent aux « verbes terminologiques » de Lorente Casafont, de même que les « verbes supports » qui sont des « verbes phraséologiques ». En fait, les deux typologies s’individualisent par l’existence des « verbes polysémiques » chez Lerat et des « verbes discursifs » et des « verbes connecteurs » chez Lorente Casafont.

Une autre classification a été faite par Gledhill (2007) qui affirme que plusieurs niveaux de signification participent simultanément à la définition des « constructions verbo-nominales » (VN) : la fonction syntaxique (prédicateur, complément), la structure lexicale (groupe verbal, groupe nominal) ou la transitivité sémantique (procès, participant). Cette théorie a été reprise par Todirascu et al. (2008) qui mettent l’accent sur la transitivité sémantique comme moyen pour interpréter les « co-occurrences VN ». Les auteurs partent des exemples suivants : (1) Pat a fait un gâteau, et (2) Pat a fait une remarque, montrant que la seule différence entre (1) et (2) consiste en ce que « dans (2), le complément exprime la portée, une forme de métaphore grammaticale où le procès sémantique du prédicat entier est désigné ou délimité par un élément qui n’est pas le prédicateur (le V lexical) » (2008 : 178). En d’autres mots, tout le poids sémantique passe sur le nom et le verbe devient un simple liant entre les deux agents ou les deux arguments du verbe : le sujet expérienceur et l’objet désignant la portée du procès mental exprimé par le verbe.

Si l’on fait le bilan des théories portant sur la place et le rôle du verbe dans le discours scientifique, on peut déduire que le verbe ne porte pas en soi le sens spécialisé, mais qu’il représente « le liant » entre le prédicat et ses arguments (TODIRASCU et al. 2008), qui lui attribuent le sens spécialisé. En d’autres mots, le verbe définit son sens dans « les schémas d’arguments » dont il fait partie (M. GROSS 1981 ; G. GROSS 1999 ; LERAT 2002).

3. Analyse de corpus

Dans cette section, nous nous proposons d’analyser trois verbes faisant partie de la typologie établie par Lerat : (1) le verbe spécialisé statuer ; (2) le verbe support faire ; (3) le verbe polysémique formuler. Par cette analyse, nous examinons le processus par lequel le verbe acquiert un sens spécialisé et, par le biais de la mise en parallèle des versions française et roumaine, nous mettons en évidence les convergences et les divergences dans la traduction des constructions verbales du français vers le roumain.

3.1. Le cas du verbe statuer

Nous commençons notre analyse par le verbe statuer, un verbe faisant partie de la classe des verbes spécialisés pour le domaine juridique avec deux sens : un sens faible renvoyant aux actes sur lesquels le pouvoir juridictionnel doit se prononcer et un sens fort par lequel le juge exerce son pouvoir juridictionnel[3].

Dans notre corpus, nous avons identifié les deux sens du verbe français statuer : un sens faible (ex. 1, 2, 3, 4) et un sens fort dans l’exemple 5 :

(1) […] les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur l’interprétation du droit interne et sur la compatibilité de celui-ci avec le droit de l’Union.

[…] elementele de interpretare proprii dreptului Uniunii care îi vor permite să se pronunțe ea însăși asupra interpretării dreptului intern și asupra compatibilității sale cu dreptul Uniunii. (« se prononcer sur »)

(2) La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. (« se prononcer sur »)

(3) Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre.

Sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul, separarea de drept și anularea căsătoriei instanțele judecătorești din statul membru. (« décider sur »)

(4) […] la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

[…] instanța sesizată în al doilea rând suspendă din oficiu procedura până când se stabilește competența primei instanțe sesizate. » (« établir »)

(5) La cour d’appel de Mons (Belgique) a, dès lors, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes […].

În aceste condiții, cour d’appel de Mons (Curtea de Apel din Mons, Belgia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare […]. (« jugement de l’action »)

On peut aussi se poser la question si, en français, apparaît le verbe prononcer comme synonyme pour le verbe statuer et l’on constate qu’il est utilisé dans des contextes réduits (uniquement 3 occurrences dans le corpus) :

(6) À titre liminaire, il convient de rappeler que, si la teneur littérale des questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union.

Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, deși textul literal al întrebărilor adresate cu titlu preliminar de instanța de trimitere invită Curtea să se pronunțe cu privire la compatibilitatea unei dispoziții de drept intern cu dreptul Uniunii.

Comme on peut le constater, par l’analyse de la version roumaine, on ne retrouve pas le verbe correspondant a statua, qui est pourtant utilisé dans le discours juridique roumain, comme il est d’ailleurs attesté dans notre corpus par les 16 occurrences (ex. 7-9) :

(7) Prin hotărârea din 3 decembrie 2019, instanța de trimitere a declarat admisibil apelul formulat de TP și a statuat, pe baza documentelor prezentate de acesta, că el dispune de un sediu în Luxemburg, […].

Par arrêt du 3 décembre 2019, la juridiction de renvoi a déclaré recevable l’appel de TP et a jugé, sur la base des documents produits par celui–ci, qu’il dispose d’un établissement au Luxembourg […].

(8) În această privință, Curtea a statuat deja că este necesar să se facă distincție între domeniul de aplicare al liberei prestări a serviciilor și, respectiv, cel al libertății de stabilire.

À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il y a lieu de distinguer les champs d’application respectifs de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement.

(9) În plus, Curtea a statuat că caracterul temporar al prestației de servicii nu exclude posibilitatea ca prestatorul de servicii să dețină, în statul membru gazdă, o anumită infrastructură […].

En outre, la Cour a jugé que le caractère temporaire de la prestation de services n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure […].

Dans tous ces exemples, le verbe roumain a statua a uniquement un sens fort, comme il est d’ailleurs enregistré dans le Dictionnaire explicatif de la langue roumaine : « décider en qualité de juge, rendre une décision de justice »[4]. De plus, toutes les 16 occurrences du verbe roumain a statua ont le correspondant français juger dans le contexte où cette décision émane d’une autorité juridictionnelle.

Dans ce cas, on constate une distribution différente des deux sens (fort et faible) dans les deux langues : si le français préfère mettre en usage le sens faible, par l’apparition du verbe statuer auprès de la préposition sur pour renvoyer « à l’acte qui permet au pouvoir juridictionnel de se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont présentées et de rendre une décision sur les diverses prétentions et sur tous les moyens avancés par les parties »[5], le roumain met en action son sens fort par sa distribution auprès d’un juge exerçant sa fonction juridictionnelle.

De cette distribution différente du verbe statuer dans les deux langues résulte la non-concordance des deux verbes homonymes : au verbe français statuer correspondent les verbes roumains a se pronunța (« se prononcer »), a se decide (« se décider ») et a judeca (« juger »), tandis que le verbe roumain a statua enregistre comme équivalent, dans toutes ses occurrences, le verbe français juger. En d’autres mots, il n’y a pas de superposition des deux verbes, ce qui s’explique par le fait que, dans la rédaction juridique, chaque langue favorise sa tradition et ses choix terminologiques.

3.2. Le cas du verbe faire

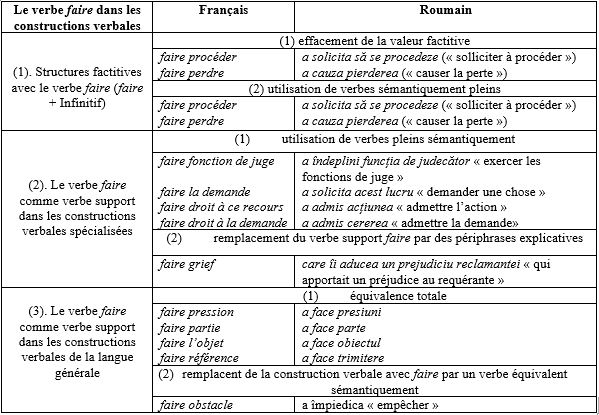

En ce qui concerne les occurrences du verbe fr. faire / roum. a face dans notre corpus parallèle, nous avons constaté un grand décalage entre les deux langues : 117 occurrences en français par rapport à 72 occurrences en roumain. Afin de trouver les valeurs du verbe faire en français et ses équivalents roumains, nous avons pris comme point de départ la langue française et nous avons identifié trois cas de figure :

(1) Le verbe faire comme verbe factitif faire (faire + Infinitif)

(2) Le verbe faire comme verbe support[6] dans les constructions verbales spécialisées

(3) Le verbe faire comme verbe support dans les constructions verbales de la langue générale.

3.2.1. Les structures factitives avec le verbe faire (faire +Infinitif)

Le verbe factitif faire est l’un des réalisateurs de la diathèse factitive et, de cette manière, la langue français en fait usage pour renforcer l’idée que son sujet est l’agent déclencheur de l’action effectuée par un autre agent, qui s’appelle agent exécuteur. Cette possibilité du français de faire la différence entre deux types d’agents manque en roumain, qui peut se servir, pour mettre en évidence la valeur factitive, par d’autres moyens lexicaux.

En effet, dans les trois premiers exemples, on enregistre un effacement de la valeur factitive en roumain, qui préfère utiliser le verbe à l’infinitif soit dans une structure nominale (ex. 10 fr. faire sortir des biens / roum. scoaterea bunurilor « la sortie des biens ») ou verbale (ex. 11 fr. faire valoir / roum. a sustine « soutenir ») ; ex. 12 fr. faire délivrer des commandements / roum. a transmite somații « transmettre des commandements de payer ») :

(10) Par conséquent, il convient de constater que les définitions mêmes des notions de « gel des fonds » et de « gel des ressources économiques » visent notamment des mesures n’ayant pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.

În consecință, trebuie constatat că înseși definițiile noțiunilor de „înghețare a fondurilor” și „înghețare a resurselor economice” vizează în special măsuri care nu au ca efect scoaterea bunurilor din patrimoniul debitorului. (« la sortie des biens »)

(11) Cette société faisait valoir que les opérations en cause ne pouvaient être soumises à la TVA immobilière sur le fondement de l’article 257, point 7, du code général des impôts.

Această societate susținea că operațiunile în cauză nu puteau fi supuse TVA‑ului aplicat imobilelor în temeiul articolului 257 punctul 7 din Codul general al impozitelor. (« soutenait »)

(12) Le 17 mai 2016, Overseas Financial et Oaktree Finance ont fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie‑vente contre Bank Sepah […].

La 17 mai 2016, Overseas Financial și Oaktree Finance au transmis somații de plată în scopul efectuării unei popriri asigurătorii împotriva Bank Sepah. (« ont transmis des commandements de payer »)

En revanche, dans les exemples suivants, la version roumaine rend la valeur factitive par des verbes sémantiquement pleins, capables d’exprimer la valeur factitive : fr. faire procéder / roum. a solicita să se procedeze (« solliciter à se procéder ») (ex. 13), fr. faire perdre / roum. a cauza pierderea (« causer la perte ») (ex. 14) :

(13) Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

Creditorul care a obținut sau care deține un titlu executoriu prin care se constată o creanță lichidă și exigibilă poate solicita să se procedeze la vânzarea bunurilor care au fost indisponibilizate până la concurența valorii creanței sale. (« sollicitait à procéder)

(14) […] cette réglementation est susceptible de faire perdre à un contribuable tel que le requérant au principal une partie du bénéfice des avantages fiscaux qui lui aurait été pleinement octroyé.

Această reglementare este susceptibilă să cauzeze unui contribuabil precum reclamantul din litigiul principal pierderea unei părți din beneficiul avantajelor fiscale care i‑ar fi fost acordat integral. (« causait la perte »)

3.2.2. Le verbe faire comme verbe support dans les constructions verbales spécialisées

Si le français utilise le verbe support[7] faire avec un nom prédicatif, le roumain préfère des verbes pleins[8] avec les mêmes noms terminologiques : fr. faire fonction de juge / roum. a îndeplini funcția de judecător « exercer les fonctions de juge » (ex. 15), fr. faire la demande / roum. a solicita acest lucru (« demander quelque chose ») (ex.16), fr. faire droit à ce recours / roum. a admis acțiunea « admettre l’action » (ex. 17), fr. faire droit à la demande / roum. a admis cererea « admettre la demande » (ex. 18) :

(15) LA COUR (neuvième chambre), composée de M. N. Piçarra, président, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de juge de la neuvième chambre, et Mme K. Jürimäe, juge, […].

CURTEA (Camera a noua), compusă din domnul N. Piçarra, președinte, domnul M. Vilaras (raportor), președinte al Camerei a patra, îndeplinind funcția de judecător al Camerei a noua, și doamna K. Jürimäe, judecătoare […].

(16) Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, point 2, sous b), de la loi du 15 mai 2007, la qualité de membre titulaire de l’IEA est accordée à toute personne physique qui désire s’établir en Belgique en tant qu’expert en automobiles et en fait la demande, […].

Potrivit articolului 5 alineatul 1 punctul 2 litera b) din Legea din 15 mai 2007, calitatea de membru titular al IEA se acordă oricărei persoane fizice care dorește să se stabilească în Belgia în calitate de expert în autovehicule și solicită acest lucru, […].

(17) XI a formé un recours contre la décision du 19 mai 2015 devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale (Luxembourg) qui, par décision du 27 octobre 2017, a fait droit à ce recours.

XI a formulat o acțiune împotriva deciziei din 19 mai 2015 la Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiliul de Arbitraj al Securității Sociale, Luxemburg), care, prin decizia din 27 octombrie 2017, a admis acțiunea.

(18) Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce du Hainaut a fait droit à la demande de l’IEA et a rejeté la demande reconventionnelle de TP. Le 15 février 2018, TP a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

Prin hotărârea din 29 noiembrie 2017, tribunal de commerce du Hainaut a admis cererea formulată de IEA și a respins cererea reconvențională formulată de TP. La 15 februarie 2018, TP a declarat apel împotriva acestei hotărâri la instanța de trimitere.

Dans (19), apparaît l’expression française faisant grief[9]qui n’a pas d’équivalent direct en roumain que le traducteur a décidé de remplacer par une périphrase explicative : roum. care îi aducea un prejudiciu reclamantei « qui apportait un préjudice au requérante » :

(19) Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré tout d’abord que la décision du 18 juillet 2011 était un acte faisant grief devenu définitif en l’absence de réclamation de la part du requérant.

Prin ordonanța atacată, Tribunalul de Primă Instanță a declarat acțiunea inadmisibilă. Acesta a considerat, în primul rând, că decizia din 18 iulie 2011 constituia un act care îi aducea un prejudiciu reclamantei și care devenise definitiv în lipsa unei reclamații din partea acesteia.

3.2.3. Le verbe faire comme verbe support dans les constructions verbales de la langue générale

Dans le cas des constructions verbales de la langue générale construites avec le verbe faire, nous avons constaté une équivalence totale pour la langue roumaine qui utilise la même matrice syntaxique : fr. faire pression / roum. a face presiuni, fr. faire partie / roum. a face parte, fr. faire l’objet / roum. a face obiectul, fr. faire référence / roum. a face trimitere :

(20) En vue de faire pression sur la République islamique d’Iran […], le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a, le 23 décembre 2006, adopté, sur le fondement de l’article 41 du chapitre VII de la charte des Nations unies, […].

Pentru a face presiuni asupra Republicii Islamice Iran […], Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Consiliul de Securitate”) a adoptat la 23 decembrie 2006, în temeiul articolului 41 din capitolul VII din Carta Națiunilor Unite, […].

(21) Il s’ensuit que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement […] a fait l’objet d’une harmonisation totale si bien que les États membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait générateur.

Rezultă că regimul de răspundere a prestatorilor de servicii de plată […] a făcut obiectul unei armonizări complete, astfel încât statele membre nu pot menține un regim de răspundere paralelă pentru același fapt generator.

(22) Il y a lieu de relever que la décompilation n’est pas mentionnée, en tant que telle, parmi les actes énumérés à l’article 4, sous a) et b), de la directive 91/250, auxquels l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci fait référence.

Este necesar să se arate că decompilarea nu este menționată ca atare printre actele enumerate la articolul 4 literele (a) și (b) din Directiva 91/250, la care face trimitere articolul 5 alineatul (1) din aceasta.

(23) Conformément à une jurisprudence constante, […] il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également […] des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

Conform unei jurisprudențe constante, […], trebuie să se țină seama nu numai de formularea acesteia, ci și de […] obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte.

Une deuxième possibilité est celle de rendre la locution française faire obstacle par un seul verbe équivalent sémantiquement : roum. a impiedica « empêcher », a se opune « s’opposer » :

(24) […] l’exercice antérieur, dans un État membre, d’une activité durable et régulière ferait obstacle à la reconnaissance du caractère temporaire et occasionnel de l’exercice […].

[…] exercitarea anterioară, într‑un stat membru, a unei activități durabile și regulate ar împiedica recunoașterea caracterului temporar și ocazional al exercitării aceleiași activități […].

(25) En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt que le fait que les prestations fournies dans l’État membre d’accueil par un professionnel établi dans un autre État membre présentent une certaine récurrence ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient qualifiées de prestations […].

În al doilea rând, reiese din jurisprudența citată la punctul 35 din prezenta hotărâre că faptul că prestațiile furnizate în statul membru gazdă de un profesionist stabilit în alt stat membru prezintă o anumită recurență nu se opune calificării acestora drept prestații […].

Afin de résumer les équivalents en roumain des constructions françaises avec le verbe faire, nous illustrons les trois cas de figures dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1. Équivalents en roumain pour les constructions françaises avec le verbe faire

3.3. Le cas du verbe roumain a formula (fr. formuler)

Nous avons également pris en considération le verbe polysémique roumain a formula (fr. formuler) qui manque dans le corpus français, malgré son sens spécialisé défini par le TLFi[10]. Avec la même signification de « énoncer avec la concision et la netteté d’une formule », le verbe roumain apparait dans les constructions verbales suivantes :

(26) Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între TP, pe de o parte, și Institut des Experts en Automobiles (denumit în continuare „IEA”), pe de altă parte, în legătură cu exercitarea de către TP, în Belgia, a profesiei de expert în autovehicule. (« formuler une demande »)

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TP à l’Institut des Experts en Automobiles (ci–après l’« IEA ») au sujet de l’exercice par TP, en Belgique, de la profession d’expert en automobiles.

(27) Icade Promotion a formulat apel împotriva acestei hotărâri la cour administrative d’appel de Versailles (Curtea Administrativă de Apel din Versailles, Franța), care a respins acest apel prin hotărârea din 18 iulie 2014, pentru motivul întemeiat pe inadmisibilitatea respectivei reclamații administrative.

Icade Promotion a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles (France), laquelle a rejeté cet appel par arrêt du 18 juillet 2014, au motif pris de l’irrecevabilité de ladite réclamation administrative.

(28) Le 28 décembre 2018, IB a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris (France).

La 28 decembrie 2018, IB a formulat o cerere de divorț în fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris, Franța).

Si l’on analyse les correspondants français, on retrouve des verbes polysémiques qui appartiennent à la langue générale (présenter, interjeter, introduire, déposer) : a formula o cerere « formuler une demande » / fr. présenter une demande, a formula un appel / fr. interjeter appel, introduire un appel, a formula o cerere de divorț / fr. déposer une requête de divorce.

Dans ces conditions, on peut se poser la question si le verbe polysémique choisi par le roumain doit inclure cette idée de concision ou si c’est le nom terminologique qui impose ses restrictions de sélection. La réponse à cette question nous a indiqué le fait que, dans le corpus analysé, la langue roumaine manifeste une grande variété de choix au niveau du verbe pour le nom demande : a formula « formuler », a introduce « introduire », a depune « déposer », la même liberté apparaissant dans le cas du nom appel : a formula « formuler », a declara « déclarer ». Cependant, nous avons constaté la présence exclusive du verbe a formula auprès du nom recurs « recours », comme dans les exemples ci-dessous :

(29) Icade Promotion a formulat atunci recurs la instanța de trimitere.

Icade Promotion s’est alors pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

(30) XI a formulat recurs împotriva hotărârii din 17 decembrie 2018 la instanța de trimitere.

XI a formé un recours contre la décision du 19 mai 2015 devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale (Luxembourg).

(31) La 15 martie 2019, M. A. a formulat recurs împotriva acestei hotărâri în fața instanței de trimitere.

Le 15 mars 2019, M. A. a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

Comme il ressort de la mise en parallèle du corpus, la langue française dispose de trois verbes correspondants pour la construction roumaine a formula un recurs « formuler un recours » : se pourvoir en cassation, former un recours, introduire un pourvoi.

Dans cette analyse sur la présence des verbes polysémiques dans les constructions verbales V+N, nous avons constaté une certaine liberté dans le choix du verbe qui peut se transformer dans un piège pour les traducteurs débutants qui ne maîtrisent pas assez la terminologie juridique pour choisir les verbes appropriés. C’est un domaine d’investigation énorme qui attend encore l’élaboration des dictionnaires bilingues ou plurilingues à l’usage des traducteurs pour qu’ils puissent traduire les verbes polysémiques en fonction de chaque contexte d’emploi.

En guise de conclusions

Par l’analyse de la construction du sens des trois verbes (statuer, faire et formuler) dans les constructions verbales (V+N), nous avons constaté que le verbe est uniquement un « liant », un instrument de transition entre le sujet et l’objet qui véhicule le contenu juridique (appelé aussi nom terminologique). Le comportement sémantique des trois verbes analysés s’individualise par les traits suivants :

(1) le verbe spécialisé statuer enregistre des restrictions sémantiques relevant de son contexte d’emploi (statuer enregistre un sens fort et un sens faible) ;

(2) le verbe support faire fait partie des combinaisons plus ou moins figées (verbe factitif, constructions verbales spécialisées ou non spécialisées) ;

(3) le verbe polysémique a formula manifeste une grande liberté d’emploi auprès des noms terminologiques.

Dans la perspective traductologique, les verbes soulèvent de nombreuses difficultés car, en fait, il y a une certaine liberté de choix que les traducteurs chevronnés maîtrisent bien, mais qui met en difficulté les traducteurs débutants qui ne disposent pas encore de cette habileté à manier les verbes dans leurs choix terminologiques.

En conclusion, on peut dire que le verbe prend son sens contextuellement dans les trois cas de figure (verbes spécialisés, verbes support, verbes polysémiques), ce qui le rend dépendant de son contexte d’emploi comportant un nom terminologique qui, en tant qu’objet du verbe, apporte le contenu notionnel dans les constructions verbo-nominales analysées.

Références bibliographiques

DINCA, Daniela, PREITE, Chiara, « Collocations verbales et schémas d’arguments : une approche contrastive trilingue au service de la traduction juridique », Studii de lingvistică, n. 13 (2), 2023, p. 213-231.

GIRY-SCHNEIDER, Jacqueline, Les nominalisations en français : l’opérateur ‘faire’ dans le lexique, Paris, Librairie Droz, 1978.

GLEDHILL, Christopher, « La portée : seul dénominateur commun dans les constructions verbo-nominales », in FRATH, Pierre, PAUCHARD, Jean, GLEDHILL, Christopher (éds.), Actes du 1er colloque Res per nomen, Reims, Université de Reims Champagne Ardenne, 2007, p. 113-124.

GROSS, Gaston, « La notion d’emploi dans le traitement automatique », in S. Karolak (éd.), La pensée et la langue, Krakow, Wydawnictowo Naukowe, 1999, p. 24-35.

GROSS, Maurice, « Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique », Langages, n. 63, 1981, p. 7-52.

LARIVIERE, Louise, « Valeur sémantique du verbe dans les collocations verbales spécialisées », Traduction, Terminologie, Rédaction (TTR), n. 11 (1), 1998, p. 173-197. https://doi.org/10.7202/ 037321ar

LERAT, Pierre, « La terminologie juridique », International Journal for the Semiotics of Law, n. 34, 2021, p. 1173-1213. https://doi.org/10.1007/s11196-020-09794-7.

LERAT, Pierre, « Vocabulaire juridique et schémas d’arguments juridiques », Meta : Journal des traducteurs, n. 47 (2), 2002a, p. 155-162.

LERAT, Pierre, « Qu’est-ce que le verbe spécialisé ? Le cas du droit », Cahiers de Lexicologie, n. 80, 2002b, p. 201-211.

L’HOMME, Marie-Claude, « Le statut du verbe en langue de spécialité et sa description lexicographique », Cahiers de lexicologie, n. 73 (2), 1998, p. 61-84.

L’HOMME, Marie-Claude, « Le verbe terminologique : un portrait de travaux récents », in Congrès mondial de Linguistique française – SHS Web of Conferences, EDP Sciences, vol. 1, 2012, p. 93-107.

LORENTE CASAFONT, Mercè, « Verbos y discurso especializado. Estudios de lingüística española» (ELiEs), 2002, vol. 16 : http://elies.rediris.es/elies16/Lorente.html

LORENTE CASAFONT, Mercè, « Les unitats lèxiques verbals dels textos especialitzats. Redefinició d’una proposta de classificació », in LORENTE CASAFONT, Mercè, ESTOPÀ BAGOT, Rosa, FREIXA AYMERICH, Judit, MARTÍ LLOBET, Jaume, TEBÉ SORIANO, Carles (éds.), Estudis de lingüístics i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Catellví. Volum II: De deixebles, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, 2007, p. 365-380.

TODIRASCU, Amalia, HEID, Ulrich, ȘTEFANESCU, Dan, TUFIS, Dan, GLEDHILL, Christopher, WELLER, Marion, ROUSSELOT, François, « Vers un dictionnaire de collocations multilingue », Cahiers de Linguistique, n. 33, 2008, p. 161-186.

Annexe : corpus

- L’affaire C‑940/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 19 décembre 2019, parvenue à la Cour le 30 décembre 2019.

- L’affaire C‑911/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 décembre 2019, parvenue à la Cour le 13 décembre 2019.

- L’affaire C‑906/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 7 mai 2019, parvenue à la Cour le 11 décembre 2019.

- L’affaire C‑903/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 2 décembre 2019, parvenue à la Cour le 10 décembre 2019.

- L’affaire C‑894/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2019.

- L’affaire C‑874/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2019.

- L’affaire C‑851/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2019.

- L’affaire C‑846/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’arrondissement (Luxembourg), par décision du 20 novembre 2019, parvenue à la Cour le 21 novembre 2019.

- L’affaire C‑833/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2019.

- Les affaires jointes C‑776/19 à C‑782/19, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le tribunal de grande instance de Paris (France), par décisions des 1er et 2 octobre 2019.

- L’affaire C‑767/19, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 octobre 2019.

- L’affaire C‑741/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 24 septembre 2019, parvenue à la Cour le 8 octobre 2019.

- L’affaire C‑718/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 18 juillet 2019.

- L’affaire C‑710/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 septembre 2019.

- L’affaire C‑651/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 1er août 2019.

- L’affaire C‑609/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (France), par décision du 2 août 2019.

- L’affaire C‑591/19 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er août 2019.

- Dans les affaires jointes C‑517/19 P et C‑518/19 P, ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 8 juillet 2019.

[1] Nous appellerons les groupes combinant un verbe et un nom constructions verbales car l’objectif de notre article n’est pas celui de faire une typologie de ces constructions (locutions, collocations, expressions, etc.).

[2] Lorente Casafont (2007) revisite cette longue liste en 2007 et propose de retenir uniquement deux paramètres : le lien qu’on peut établir avec des termes de nature nominale et la classe sémantique des verbes.

[3] « Dans la langue du droit, statuer appartient au vocabulaire judiciaire. Le législateur ne [statue] pas : sa fonction est de prévoir, ordonner, prescrire, déclarer, prohiber, disposer, édicter ; de son côté, le juge décide, règle, tranche, conclut, se détermine, donc il statue. Comme plusieurs verbes, statuer a un sens faible et un sens fort. Dans son sens faible, le verbe statuer renvoie à l’acte qui permet au pouvoir juridictionnel de se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont présentées et de rendre une décision sur les diverses prétentions et sur tous les moyens avancés par les parties. Statuer sur une affaire, sur un appel, sur un litige, sur des questions, sur une requête. […] Au sens fort, le verbe statuer signifie juger, arrêter, décider, ordonner, se déterminer, rendre sa décision. Une décision de justice réalise l’application, par un juge ou par un arbitre, d’une règle de droit à une situation de fait, à une demande. Lorsque le juge dit le droit, il statue, c’est-à-dire qu’il exerce sa fonction juridictionnelle qui est de juger ». https://www.btb.termiumplus.gc.ca/juridi-srch?lang=eng&srchtxt=statuer&i=&lettr=indx_catlog_s&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0

[4] https://dexonline.ro/definitie/statua

[5] Juridictionnaire – TERMIUM Plus® : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/juridi-srch?lang=eng&srchtxt=d%E9pens&cur=85&nmbr=91&lettr=indx_catlog_s&page=9Qj02N5v3g9A.html

[6] Giry-Schneider (1978 : 5) définit le statut du verbe faire en tant que verbe support dans les termes suivants : « On dira que le verbe faire est opérateur quand il permet de paraphraser une construction verbale avec formation d’un groupe nominal morphologiquement associé au verbe, autrement dit quand il existe une paire de phrases telles que Jean a décrit la scène – Jean a fait la description de la scène ».

[7] Un verbe support est un verbe sémantiquement vide qui remplit uniquement une fonction d’actualisation dans une construction verbale V+N.

[8] La notion de verbes pleins renvoie aux « verbes à sémantisme plein, soit des verbes qui constituent des termes renvoyant à une notion sans avoir besoin du nom pour lui donner une identité sémantique » (Larivière 1998 : 187).

[9] La locution faire grief a deux sens : 1. une décision ayant un impact sur la situation juridique d’une personne et qui peut être contestée devant le juge ; 2. dans le contentieux électoral, le terme grief est synonyme de moyen pour désigner les arguments juridiques invoqués pour demander l’annulation des résultats d’une élection. https://www.conseil-etat.fr/outils/glossaire

[10] Le TLFi enregistre comme première acception : « mettre en formule ou mettre en forme selon une formule », et, par extension, il reconnaît aussi son sens spécialisé : « énoncer avec la concision et la netteté d’une formule. Formuler un jugement, des lois ». http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2189237475

Per citare questo articolo:

Daniela DINCA, « Autour du verbe dans le discours juridique », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.