Chiara PREITE

La laïcité en France : du concept juridique au traitement lexicographique

Chiara Preite

Università degli Studi di Milano

chiara.preite@unimi.it

Résumé

Dans cette étude nous reparcourons rapidement l’évolution du concept français de laïcité afin de relever quels sont les principes qui le délimitent et les questions qu’il déclenche. Ensuite, nous allons comparer l’image qui ressortit des études juridiques à celle qu’en reproduisent la lexicographie française généraliste et spécialisée, sur papier et électronique, pour évaluer si les ouvrages consultés permettent à l’usager non expert de comprendre la complexité de ce principe fondamental en France et si elle adopte dans ses articles les changements récents de la pensée juridique et politique autour du concept.

Abstract

Following a brief review of the evolution of the French concept of laïcité, the present paper identifies its constitutive principles first, and then compares the image that emerges from legal studies with the one reproduced in general and specialised French lexicographic references, in print and in electronic format, in order to assess whether and to what extent the selected resources enable non-expert users to understand the complexity of this fundamental principle in France, including recent changes in legal and political thinking around the concept.

1. Introduction

La laïcité a acquis en droit français une signification particulière, constitutionnellement consacrée, impliquant une stricte neutralité de l’État et une séparation rigide entre ce dernier et les confessions religieuses. Très fortement ancrée dans les mentalités en France, la laïcité apparait en revanche plus marginale dans l’Europe contemporaine. (Alland, Rials 2003, ad vocem Laïcité)

Comme le dit la citation en exergue, le concept de laïcité jouit en France[1] d’une attention sans égale en Europe, témoignée par le développement d’un débat public qui traverse les époques et crée une imbrication complexe entre histoire, politique, pensée juridique et expression culturelle.[2] L’énorme diffusion de ce terme, notamment à partir de la multiplication, depuis 2012, d’attentats liés au nom de l’Islam, tend à en provoquer l’usure : « tordu en tous sens, mobilisé sur tous les fronts ou presque, le mot ‘laïcité’ est comme essoré par le débat public, qui lui en demande trop » (HENNETTE-VAUCHEZ 2023 : 5), qui l’invoque et le mobilise en tant que principe devant permettre de contrôler les religions et, par-là, le terrorisme.

Nous nous proposons donc de reparcourir dans les grandes lignes l’évolution du concept français de laïcité (§ 2), tel que présenté dans le débat public et dans les études juridiques, afin de relever quels sont les éléments et les principes incontournables qui le délimitent et le décrivent. Ensuite, nous allons le comparer à l’image qu’en reproduisent la lexicographie française généraliste (§ 3) et spécialisée, sur papier (§ 4) et électronique (§ 5). Cette approche nous permettra d’évaluer si la lexicographie consent à l’usager non expert de comprendre la complexité du principe français et si elle s’est adaptée aux changements récents de la pensée juridique et politique autour du concept.

2. Évolution du concept de laïcité

Dans son livre récent, Hennette-Vauchez (2023) dessine l’évolution du principe de laïcité, à partir de sa première apparition à une phase embryonnaire dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (bien que le terme ne fasse son apparition que dans la Constitution en 1946), en passant par la philosophie des Lumières, lorsque l’homme cesse d’être une créature de Dieu pour devenir le « souverain de sa propre existence » (PORTIER 2018, e-book), libre de vivre selon sa conscience. De même, l’Église, autrefois la fondatrice de la société, cède le pas à l’État, émanation de la volonté du peuple dont il doit sauvegarder la paix et l’ordre.

Aux XIXe et XXe siècles, la laïcité concerne essentiellement, d’un côté, le conflit interne à la France entre catholiques et républicains, qui porte peu à peu vers la laïcisation des écoles, des hôpitaux, voire des cimetières, ainsi qu’à l’abrogation du Concordat avec la loi du 9 décembre 1905, promulguant la séparation des Églises et de l’État, ou plus en général du séculier et du religieux, tout en protégeant les libertés de conscience et de culte des citoyens ; et de l’autre côté, le rattachement des écoles à l’État, comme conséquence de la massification et démocratisation de l’enseignement publique et laïque (bien que, les écoles privées, associées à partir de la loi Debré de 1959 au Service public de l’Éducation nationale, gardent encore la liberté de s’affirmer comme religieuses).

Selon Portier (2018) pendant ces deux siècles, la laïcité en France a connu des changements qui ont montré que le schéma concordataire ne lui est pas nécessairement antinomique : après la Révolution, en effet, le régime juridictionnaliste « concordataire » visait à la fois à octroyer l’autorisation de l’État à la religion et à la liberté de conscience, soumises toutefois à sa surveillance ; puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la solution « séparatiste » a voulu libérer la société de l’Église, voire des cultes en général, lesquels en retour ont gagné en autonomie dans la sphère privée ; enfin, à partir des années 1960/1970, le régime « recognitif » a pris le dessus sur la dissociation privé/public, revenant en quelque sorte à une logique concordataire dans laquelle on récupère une relation entre politique et religieux, tout en attribuant à l’individu une liberté et une identité propre, individuelle, et non seulement sociale et collective.

À l’époque actuelle, la laïcité française se présente comme un « kaléidoscope » (Calvès 2022 : 7) qui mélange et aménage les grands principes laïques (déjà énoncés par BAUBEROT et MILOT 2011) : la séparation des Églises et de l’État ; la liberté de conscience avec la liberté de religion et l’égalité sans discriminations religieuses – autrement dit, la garantie de la liberté de culte ; et la neutralité de l’État. Cependant, ces piliers ont désormais perdu leur équilibre : à partir de 1989, avec « l’affaire de Creil » (trois jeunes filles voilées furent exclues d’un collège), la question de la laïcité commence à être détournée vers l’admissibilité dans l’espace public des signes religieux, et notamment du voile intégral islamique. L’attention portée de plus en plus vers cette neutralité religieuse finit par investir non seulement toute émanation de l’État, notamment les secteurs de l’école et du travail, mais aussi les personnes privées et l’espace public, dans « une opération de rebranding de la laïcité » (HENNETTE-VAUCHEZ 2023 : 19) qui a transformé ce principe en condition essentielle pour le concept politique récemment forgé du « vivre ensemble » (Loi 10 octobre 2010), fondé sur l’interdiction de dissimuler le visage dans l’espace public. Ce ne sont plus que les fonctionnaires qui sont soumis à l’obligation de garder la neutralité, mais aussi les élèves et leurs familles dans les écoles, et les entreprises obtiennent la possibilité d’imposer la neutralité religieuse à leurs salariés. Dans ce climat, la « nouvelle laïcité » instaure en France une tendance au contrôle des pratiques religieuses, par exemple sur le lieu de travail, notamment de l’Islam, alors qu’autrefois les musulmans pratiquaient dans les entreprises lesquelles parfois leur mettaient aussi à disposition des salles de prières (cf. BENAÏSSA 2019, 2020).

Et pourtant, s’il est vrai que l’État est tenu de garder la neutralité religieuse, puisqu’il est séparé des Églises et qu’il ne reconnait aucun culte, le débat public tend à oublier que ce principe est seulement une partie du soubassement qui identifie et soutient la laïcité – avec la séparation et la garantie. Ces dernières sont affaiblies et fragilisées par l’hypertrophie de la neutralité : la première parce qu’on passe de l’autonomie du temporel et du spirituel au contrôle des cultes (HENNETTE-VAUCHEZ 2023 : 61) et la deuxième parce que les nouvelles restrictions à la liberté religieuse pèsent surtout sur certaines pratiques, soulevant ainsi des effets discriminatoires (HENNETTE-VAUCHEZ 2023 : 78). Les détournements du XXIe siècle ont donc conduit à une « nouvelle laïcité » qui se distingue par rapport à l’interprétation juridique précédente en particulier pour deux éléments : « l’écrasement du sens de la laïcité sur le concept de neutralité religieuse » et, comme on l’a dit, « l’apparition d’obligations de neutralité religieuse pesant non plus seulement sur les personnes publiques (l’État ou les collectivités publiques), mais aussi sur les personnes privées (les individus) » (HENNETTE-VAUCHEZ 2023 : 35). Il s’ensuit de ces transformations qu’un principe qui se voulait inclusif et égalitaire, se souciant de la liberté de culte de tout un chacun, risque de devenir un élément d’exclusion sociale (WEIL 2022a ; 2022b).

Qu’en est-il de la prise en charge de ces fondements essentiels pour délimiter et comprendre le concept de laïcité française dans la lexicographie généraliste et spécialisée contemporaine ? Pour chaque catégorie lexicographique consultée, avant de décrire les articles lexicographiques consacrés au terme laïcité, il convient de définir la place occupée par les ouvrages sélectionnés, parce que leurs caractéristiques varient selon leur extension, leur nature et leur finalité, et que leur réception est influencée non seulement par leur catégorie d’appartenance, mais aussi par la facilité d’accès et de consultation, notamment à l’époque actuelle. Pour chaque typologie large retenue (lexicographie généraliste, spécialisée sur papier et spécialisée sur Internet), nous allons d’abord offrir une caractérisation des ressources consultées.

3. Dictionnaires généralistes

Nous allons commencer notre excursus lexicographique parmi les dictionnaires généralistes contemporains ayant des caractéristiques différentes[3], mais qui sont les plus répandus auprès du grand public de non experts, dans leurs versions en ligne ou sur papier, exhaustives ou usuelles.

3.1 Caractérisation des dictionnaires généralistes

Pour ce qui est des dictionnaires exhaustifs, nous prenons en considération le premier dictionnaire institutionnel, celui de l’Académie française (DAF), à dominante descriptive et culturelle, dans sa version électronique actuelle en ligne et gratuite, et le Trésor de la langue française informatisé (TLFi) en ligne et gratuit, ouvrage philologico-historique monumental qui ambitionnait à recueillir l’ensemble du lexique en usage du XIXe et XXe siècles, mais qui n’est plus révisé depuis sa mise en ligne en 1995. Si ces deux n’ont pas de vocation commerciale et bénéficient d’une hypernavigation qui les entrelace, ceux qui suivent (les éponymes Robert et Larousse) sont des produits d’initiative privée, qu’il importe de vendre : le Grand Robert (GR), dictionnaire d’usage en version électronique payante qui, depuis son origine, inclut les niveaux banalisés des vocabulaires spécialisés. Bien que le TLFi et le DAF soient librement accessibles et que le GR soit en ligne (mais après abonnement), ces trois premiers ouvrages sont généralement consultés par des passionnées de connaissances linguistiques, par un public cultivé idéal.

Pour ce qui est des dictionnaires usuels, nous considérons Le Petit Robert (PR), dictionnaire restrictif en un seul volume (dont nous consultons la version numérique payante qui reflète l’édition papier la plus récente), et Le Petit Larousse (PL)[4], dictionnaire encyclopédique désormais consultable gratuitement en ligne. Ces ouvrages sont de véritables célébrités en France, bien qu’ils subissent les coups de l’offre numérique du nouveau millénaire. Le Petit Robert existe aujourd’hui également en version plutôt réduite mais gratuite en ligne (PR en ligne), et attire le public, comme le PL, à la fois par la promesse de qualité qui accompagne ces deux incontournables, et par la prédilection des usagers occasionnels pour les versions électroniques gratuites, facilement accessibles et rapides à consulter. À ces ouvrages traditionnels, nous allons ajouter la consultation du Wiktionnaire,[5] premier exemple de lexicographie collaborative dans l’Internet participatif, ainsi que la ressource Cordial qui, tout en étant un instrument conçu pour la correction orthographique, contient un dictionnaire gratuit en ligne[6] .

Puisque le grand public est confronté à une telle diversité lexicographique, il nous semble intéressant d’évaluer si ces dictionnaires généralistes offrent un accès, même partiel, à l’univers du droit et, dans ce cas, ce qui change selon les dictionnaires au niveau de traitement et de description sémantique du concept qui nous occupe, en termes de quantité et de qualité des renseignements offerts afin de permettre à l’usager de comprendre et cerner le concept de laïcité.

3.2 La laïcité dans les définitions des dictionnaires généralistes

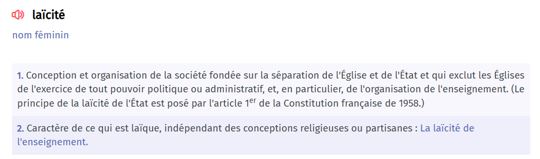

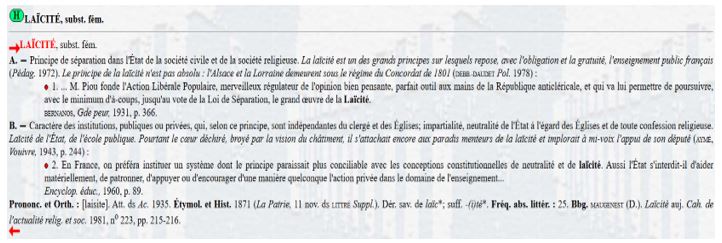

Nous allons commencer par Le Petit Larousse en ligne pour passer ensuite à la famille des Robert selon l’ordre de leur dimension. Dans son article consacré au mot laïcité, le PL en ligne (identique à celui de la version en abonnement)[7] parle d’une conception de la société qui se fonde sur la séparation entre l’État et l’Église laquelle ne peut pas, en particulier, influencer l’enseignement : nous reconnaissons la question scolaire, fortement enracinée dans l’histoire du concept, mais sans référence à l’obligation de neutralité portée sur tous ses participants. Ni la neutralité ni la garantie ne font leur apparition.

Figure 1. Le Petit Larousse, version électronique[8]

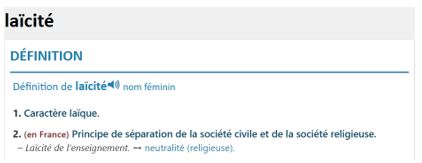

Pour ce qui est de la famille des Robert, comme il est normal, le passage de la version gratuite en ligne à la version payante du PR[9], jusqu’au GR[10], présente de plus en plus d’informations.

Dans toutes les versions, la laïcité est définie comme « Principe de séparation de la société civile et de la société religieuse ». Partant de la version gratuite, le PR en ligne, ce qui nous frappe est la marque diatopique « (en France) »[11] qui n’apparait pas dans les versions payantes et qui ne va pas sans rappeler, pour un expert, non seulement le fait que la laïcité française diffère des idées et des développements laïques à l’étranger, mais aussi qu’il s’agit d’un concept remontant à la loi du 9 décembre 1905 qui n’a jamais été appliquée dans les colonies[12] et ne l’est toujours pas dans certains territoires. Dans un renvoi non intégré, on rappelle également la « → neutralité (religieuse) »[13], qui semble donc être moins importante que la séparation. L’exemple en italique évoque la question scolaire : « – Laïcité de l’enseignement » (non des élèves), mais aucune mention n’est faite à la garantie de la liberté de conscience et de culte.

Figure 2. Le Petit Robert, version gratuite en ligne[14]

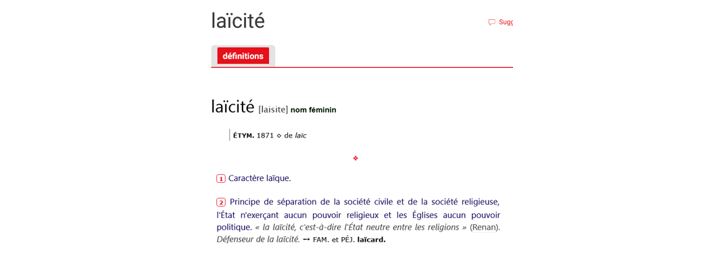

Dans la version en abonnement payant du PR 2024, l’attention est encore portée sur la séparation, dans une définition plus étendue que la précédente et, par rapport à la version gratuite, la marque diatopique et la mention à la question scolaire disparaissent, alors que la référence à la neutralité est confiée à une citation de Renan (« la laïcité, c’est-à-dire l’État neutre entre les religions ») au lieu qu’à un exemple forgé. Le passage à l’adjectif neutre rend moins visible et explicite le lien avec le principe de neutralité et, encore une fois, la garantie de la liberté de conscience et de culte est tue.

Figure 3. Le Petit Robert 2024[15]

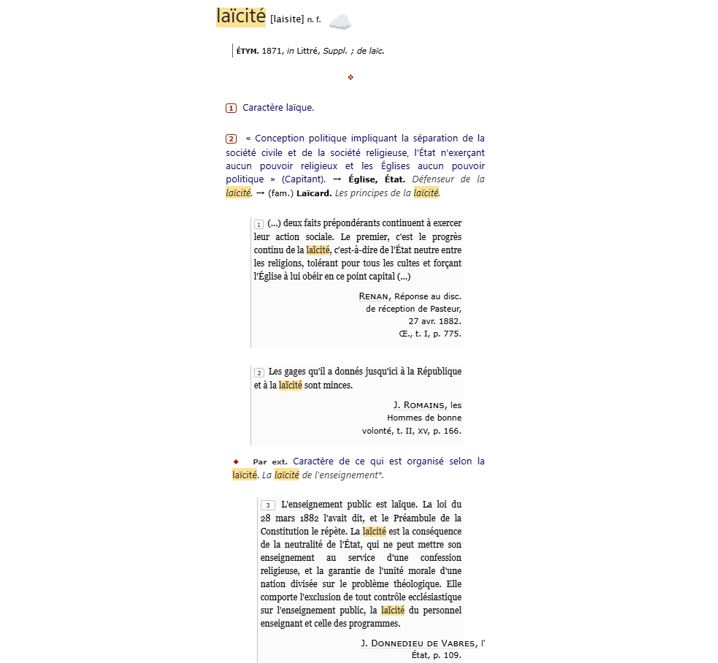

En passant au GR, le père de la famille éditoriale, ce que dans le PR était décrit comme un « principe de séparation » est ici plus largement défini comme une « conception politique », mais le reste de la définition demeure identique et nous permet de découvrir qu’en réalité cette définition est constituée par la citation entre guillemets de celle qui est offerte dans le Vocabulaire juridique d’Henri Capitant[16]. On fait mention également, parmi les exemples forgés, des « principes de la laïcité ». Mais quels sont ces principes ? Même dans cette version étendue, on mentionne avant tout la séparation et la neutralité, d’abord dans la citation de Renan, et ensuite, en rapport avec la question scolaire qui voit la laïcité de l’enseignement comme une conséquence de la neutralité de l’État. On évoque la nécessité de laïcité du personnel enseignant et des programmes, sans pour autant mentionner une obligation de neutralité de la part des élèves. Enfin, le GR ne parle lui non plus de la garantie de la liberté de conscience et de culte.

Figure 4. Le Grand Robert[17]

Pour finir, les deux grands ouvrages, dont l’un est l’expression de l’esprit littéraire et érudit de l’Académie française, et l’autre, le TLFi, est la réalisation d’un projet bien plus récent ayant bénéficié, depuis sa conception aux années 1960, de moyens électroniques pour la collecte, la fouille et l’analyse des textes, bien que la réalisation fût d’abord celle d’un ouvrage papier.

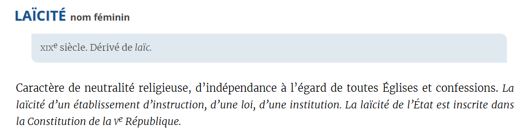

Le TLFi évoque, dans les deux acceptions qu’il présente, le principe de séparation (A.) de la société civile et religieuse qui investit également l’enseignement public français, soit la question scolaire, et la neutralité (B.) de l’État à l’égard des Églises, qui investit aussi l’école publique. Encore une fois, la garantie est tue.

Figure 5. Le Trésor de la Langue Française informatisé[18]

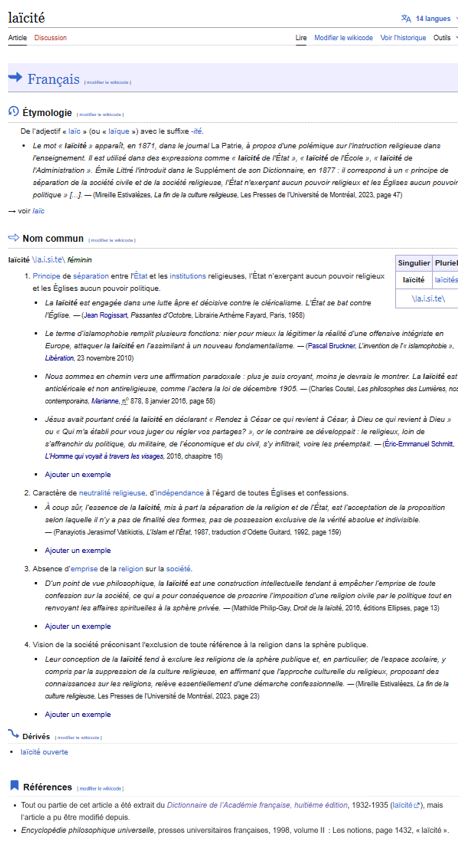

Pour le DAF, la laïcité fait référence elle-aussi à la question scolaire et à la neutralité religieuse, mais rien n’est dit à propos de la séparation (bien que l’indépendance en soit une conséquence) – qui est cependant omniprésente dans TLFi, PL et Robert – ni de la garantie.

Figure 6. Dictionnaire de l’Académie française (9e édition), version actuelle[19]

Parmi les sources citées par le Wiktionnaire, il y a le DAF que l’on peut reconnaitre dans l’acception n° 2 (Fig. 7), cependant l’étendue de l’article en est bien éloignée à cause de nombreux exemples accueillis. Encore une fois, on relève la référence à la séparation, à la neutralité et à la question scolaire, alors que la garantie demeure toujours exclue.

Quoi qu’il en soit, ce qui frappe le lecteur est la présence dans ce dictionnaire, pour la première fois, d’exemples qui introduisent le lien tout à fait contemporain entre laïcité et question islamique, ainsi que le renvoi à la nécessité de ne pas se montrer religieux (ce qui ne va pas sans rappeler la proscription des signes religieux visibles, voire l’interdiction de dissimuler le visage par le voile) (cf. §1 et 2). Le Wiktionnaire, par rapport aux dictionnaires de référence consultés, s’inscrit dans le débat sociétal contemporain de la « nouvelle laïcité » et jouit d’une mise à jour rapide, mais n’inclut le mot laïcité ni dans la nomenclature de la Catégorie Lexique en français de la justice[20], ni dans celle de la Catégorie Lexique en français de la politique[21].

Figure 7. Wiktionnaire[22]

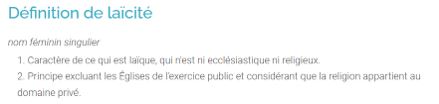

Pour ce qui est du Dictionnaire Cordial, bien que la séparation puisse être déduite de la définition offerte, aucun principe ni la question scolaire ne sont énoncés.

Figure 8. Dictionnaire Cordial[23]

Pour résumer, dans la lexicographie généraliste ressortent l’exclusion constante d’une référence quelconque au principe de la garantie, ainsi que l’absence de la séparation seulement dans le DAF, de la neutralité seulement dans le PL, et de la question scolaire seulement dans le PR version payante.

4. Dictionnaires spécialisés

Nous allons continuer notre excursus par la consultation de dictionnaires spécialisés dans le domaine juridique disponibles sur le marché français et souvent réédités.

4.1 Caractérisation des dictionnaires spécialisées juridiques

Bien que cette catégorie d’ouvrages, qui regroupe les dictionnaires spécialisés monolingues liés à une pratique professionnelle, ait peu de chances d’être consultée par des usagers non experts (exception faite pour des étudiants aspirants experts), il nous semble que leur prise en charge apporte une valeur ajoutée à la délimitation du concept de laïcité dans le panorama lexicographique par rapport à la théorie juridique et politique. Ces dictionnaires se placent entre lexicographie et terminographie, cette dernière étant considérée comme une « lexicographie terminologique » (Lerat 1995 : 173), limitée aux termes d’un domaine ou d’un ensemble cohérent de domaines de connaissances. Leur usager est indéfini (Bergenholtz, Nielsen 2006) en ce qu’ils s’adressent, comme il est possible de le lire dans les Préfaces ou Présentations, à un public ample et indifférencié, comprenant terminologues, traducteurs, rédacteurs, professionnels du droit, légistes, journalistes, étudiants de droit et profanes – et par conséquent à tout niveau de connaissance, voire de méconnaissance, juridique.

4.2. La laïcité dans les dictionnaires juridiques

Ces ouvrages, monolingues et sur papier[24], sont plutôt liés à la tradition du vocabulaire[25] juridique et concentrés sur le domaine de spécialisation, par l’offre d’informations qui visent à remplir des fonctions[26] orientées à la connaissance disciplinaire et encyclopédique autour de concepts juridiques culturo-spécifiques.

En particulier, pour la présenté étude, nous faisons référence aux dictionnaires suivants[27] : le Vocabulaire du juriste débutant (VJD), le Vocabulaire juridique (VJ), le Dictionnaire juridique (DJ-P), le Dictionnaire juridique (DJ-BG) et le Lexique des termes juridiques (LTJ). De la même catégorie, nous avons également consulté le Guide du langage juridique et le Dictionnaire du vocabulaire juridique, mais le terme laïcité (ni l’adjectif laïc) ne fait pas partie de leurs nomenclatures.

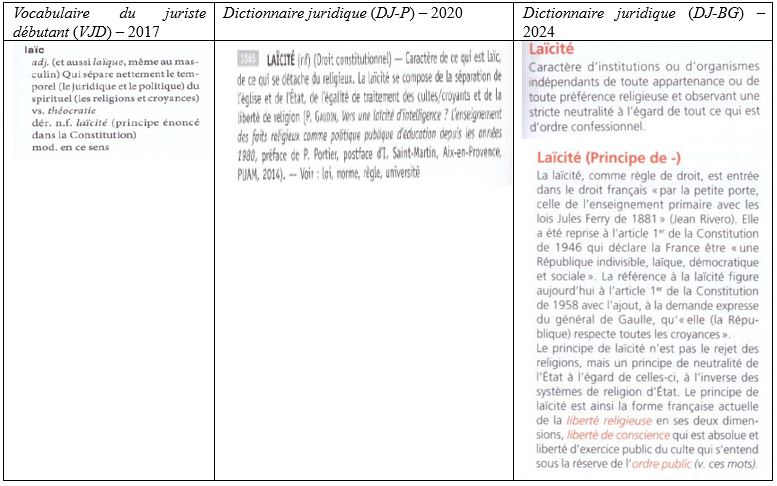

Figure 9. Laïcité dans le VJD, dans le DJ-P et dans le DJ-BG

Le VJD, plus intéressé aux fonctions linguistiques que disciplinaires, n’adopte pas l’entrée laïcité dans sa nomenclature, mais lui confie une place dans l’article consacré à l’adjectif laïc. Le nom n’est pourtant pas défini, et de la définition de l’adjectif on tire seulement la référence à la séparation du temporel et du spirituel, par opposition à la théocratie (sans référence à une religion spécifique).

Le VJD et le DJ-P indiquent, d’un côté, l’appartenance du principe au droit constitutionnel (droit public, dans le LTJ) et, de l’autre côté, le fait que le nom est un dérivé de l’adjectif correspondant (explicité également par le VJ). Le DJ-P annonce aussi quelles sont les composantes du principe : la séparation de l’Église et de l’État, ainsi que l’égalité des cultes et la liberté de religion – à savoir la garantie. C’est donc la référence à la neutralité qui fait défaut, avec l’absence de la question scolaire omniprésente dans la lexicographie de référence. Bien au contraire, le DJ-BG réitère à plusieurs reprises l’importance du principe de neutralité et souligne le respect de la liberté religieuse et de conscience (la garantie), sens mentionner la séparation. La référence à la question scolaire ne fait pas défaut, étant reconnaissable par le renvoi à « l’enseignement primaire avec les lois Jules Ferry de 1881 »), et la mention de l’ordre public évoque la question islamique (cf. § 2) sans pour autant la mentionner.

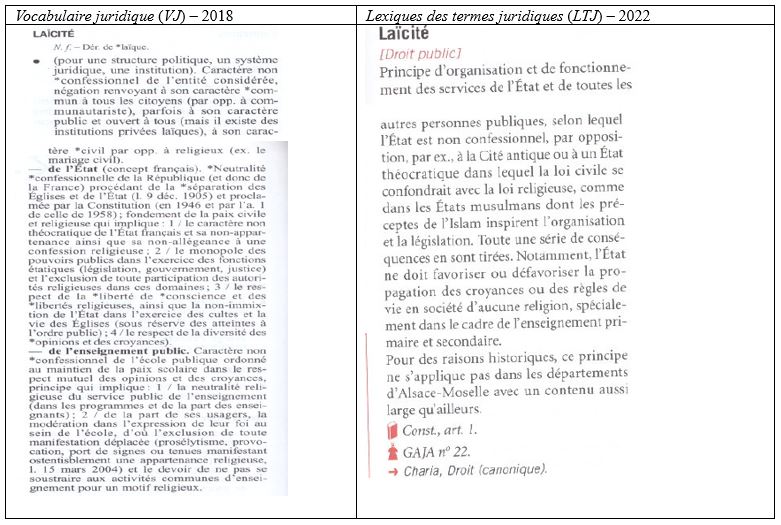

Figure 10. Laïcité dans le VJ et dans le LTJ

Le VJ de Cornu, dans la première sous-entrée fait référence à la « *séparation des Eglises et de l’Etat » (l’astérisque montre un renvoi à l’entrée *séparation) avec une mention encyclopédique à la loi du 9 décembre 1905 et à l’apparition du principe dans la Constitution, mais aussi à la « *neutralité *confessionnelle » de la France, en effet la laïcité de l’État est présentée comme un « (concept français) ». Le « respect de la *liberté de *conscience et des *libertés religieuses » rappelle le principe de garantie. Il s’ensuit que les trois piliers sont explicités par Cornu, ainsi que la référence à la question scolaire : si le service public, ainsi que ses usagers, sont appelés à exclure toute manifestation religieuse, il s’agit de n’importe quelle religion, car aucune mention n’est faite à la question islamique ou à la dissimulation du visage dans les lieux publics (cf. § 2).

En revanche, cette question fait son apparition dans le LTJ, qui mentionne comme exemple non laïque et théocratique les États musulmans dont les lois sont inspirées de l’Islam. La triade terminologique dont nous faisons la chasse n’apparait pas, même si l’on peut en déduire le soubassement dans la définition, surtout en référence à la question scolaire. Il nous semble remarquable que, dans une édition du même ouvrage remontant à 1995 que nous avons pu consulter, cette référence (lignes 5-10) faisait partie de l’entrée successive aujourd’hui effacée, « Laïcité de l’État », renvoyait au droit constitutionnel et au Coran (au lieu qu’à l’Islam), et l’édition mentionnait la neutralité de l’État à l’égard des Églises et des religions.

Pour résumer, il ressort, d’un côté, l’absence de l’entrée laïcité dans la nomenclature de deux dictionnaires juridiques et, de l’autre côté, la présence de définitions incomplètes données par les autres ouvrages : seulement le VJ mentionne tous les principes qui régissent la laïcité ainsi que la question scolaire.

5. L’absence de la laïcité dans les dictionnaires juridiques Internet

La lexicographie généraliste n’est pas la seule à la disposition d’un usager qui préfère conduire ses recherches sur l’Internet : une multiplicité de ressources différentes (cf. DE SCHRYVER 2003, FUERTES-OLIVERA 2010) sont regroupées sous l’étiquette de la lexicographie électronique. Nous allons nous intéresser notamment à la classe des dictionnaires terminologiques institutionnels et gratuits[28] que l’on peut trouver en ligne, et que nous appelons – en nous limitant au domaine juridique – plus simplement « dictionnaires juridiques Internet » (DJI)[29]. Ces DJI sont généralement rédigés par un lexicographe non-professionnel (souvent par un juriste, le cas échéant) afin d’aider tout internaute non expert à décrypter la signification de termes spécialisés liés à un service ou à une institution, et permettent potentiellement un accès rapide, simple et économique aux termes juridiques, car ils sont repérables de manière gratuite et sans inscription par une simple interrogation via un moteur de recherche. C’est bien la recherche que nous avons menée pour la présente étude : nous avons consulté les résultats[30] que le moteur de recherche Google affiche lors d’une interrogation par des expressions comme dictionnaire, vocabulaire, glossaire ou lexique juridique.

Les résultats ne sont pas encourageants, car aucune des ressources récupérées ne présente le terme laïcité dans sa nomenclature. Si cela est tout à fait attendu dans le Dictionnaire du droit privé[31] ou dans celui des Notaires de France[32] – la laïcité étant un principe de droit public et constitutionnel –, force est de constater qu’elle n’apparait non plus dans le Lexique juridique de droit public[33]. Et encore, ni Les mots clés de la justice[34] (le lexique juridique du ministère de la justice), ni le Dictionnaire Eurojuris France[35], ni le Dictionnaire juridique en ligne[36] (malgré l’accroche initiale : « Trouvez facilement les définitions de tous les termes juridiques français ») ne s’occupent du mot laïcité, qui résulte toujours absent.

Avant de terminer, il convient de noter que le concept n’est pas pourtant absent de la Toile : délaissant toutes les occurrences qui s’éloignent d’une intention lexicographique[37], pendant notre recherche nous avons rencontré, par exemple, deux pages qui essayent de définir la laïcité française. Il s’agit d’une fiche rédigée par la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA), rattachée aux services du Premier ministre, qui gère les sites de Légifrance, de Vie publique et du Service public, et d’un article tiré du Toupictionnaire. Le dictionnaire de politique. Nous les prenons en considération parce qu’ils déclarent de vouloir donner une définition du concept qui nous occupe, et parce que l’usager non expert les rencontre facilement dans ses recherches en ligne.

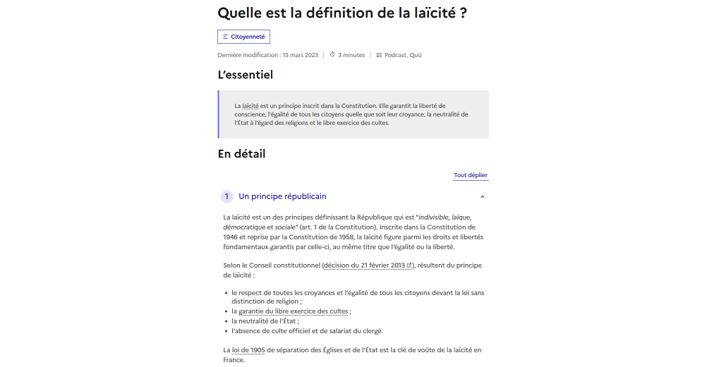

Figure 11. Extrait de la fiche Laïcité dans Vie-publique.fr[38]

Dans cette définition, la DILA définit le principe constitutionnel comme fondé sur la garantie de la liberté de conscience et de croyance des citoyens, ainsi que sur la neutralité de l’État à l’égard des religions, sans citer la séparation, qui réapparait pourtant dans le développement successif sur les tenants du principe républicain. La question scolaire ou l’obligation de dissimuler l’appartenance religieuse des citoyens ne sont pas mentionnées, mais dans la suite de la page, où l’on retrace l’évolution historique du concept, on mentionne parmi d’autres « une conception identitaire [qui] valorise les ‘racines chrétiennes’ de la France, face à l’islam ».

Figure 12. Le Toupictionnaire. Le dictionnaire de politique[39]

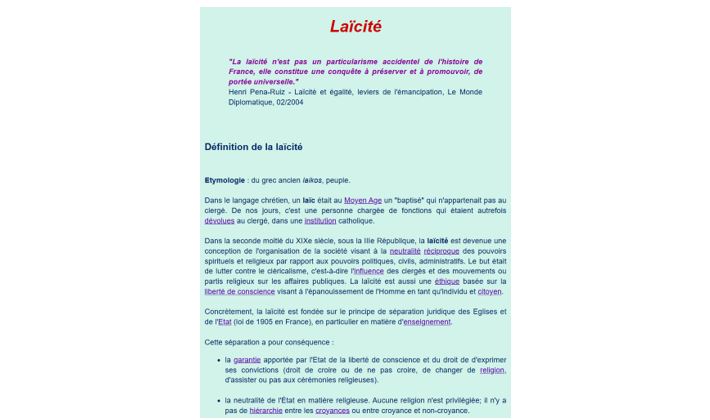

Termine notre excursus la définition du Toupictionnaire selon lequel la laïcité au XIXe siècle devient un principe qui vise la neutralité réciproque du spirituel et du religieux, concrétisée dans la séparation ayant comme conséquence aussi la garantie de la liberté de conscience.

Si les DJI passent sous silence le concept qui nous occupe, les usagers de la Toile ont également la chance d’en rencontrer des définitions assez exhaustives et mises à jour.

Conclusions

Après un panorama visant à retracer les contours du principe de laïcité, tel qu’il s’est développé en France dans les deux siècles derniers, nous avons pu délimiter le concept selon ses trois tenants qui semblent être la séparation des Églises et de l’État, la garantie de la liberté de culte et de conscience, et la neutralité de l’État. Ces principes se présentent le plus souvent en France en liaison étroite avec la question scolaire, c’est-à-dire l’obligation de laïcité des enseignants et des programmes d’enseignement et, plus récemment, aussi des élèves (et de leurs parents) qui ne doivent pas montrer de signes religieux (notamment dissimuler le visage) : évolution récente qui semble aller dans la direction d’un contrôle de la religion musulmane, bien que le principe s’applique de la même manière à toutes les religions. En tout cas, dans le cadre juridique, la laïcité se dessine par les trois principes mentionnés ainsi que par la référence aux questions sociales de l’enseignement et de l’effacement de signes religieux, plus récentes et renforcées par l’hypertrophie de la neutralité dont parle Hennette-Vauchez (2023).

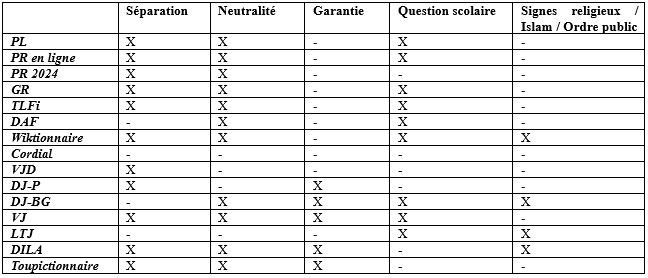

Nous avons donc recherché la présence et le croisement de ces cinq éléments en lexicographie, dans les définitions de la laïcité, dont voici un tableau récapitulatif :

En partant du détournement bien récent de la « nouvelle laïcité » vers le contrôle de l’Islam, la référence à la religion musulmane apparait seulement dans le LTJ et moins ouvertement dans le DJ-BG (les plus récents parmi les DJI consultés), dans la page de la DILA, et dans le Wiktionnaire collaboratif, directement plongé dans le débat public contemporain, qui est également le seul qui nomme la question de la dissimulation des signes religieux. Cette dernière se lie à celle relative à l’enseignement scolaire, élément que la lexicographie semble considérer comme fondamental pour dessiner le concept de laïcité. Les seules exceptions à cette présence sont représentées par le PR (alors que la question scolaire fait partie de la définition du PR en ligne et du GR), par le VJD et le DJ (parmi les DJI), ainsi que par les pages de la DILA. Tous les autres ouvrages rappellent la nécessité d’une école laïque, mais c’est uniquement le VJ qui explicite l’obligation aux usagers des établissements scolaires : ce ne sont plus seulement l’État et les enseignants qui doivent respecter la laïcité.

Venons enfin aux trois principes fondateurs. La séparation est presque omniprésente, exception faite pour le DAF qui pourtant mentionne « l’indépendance » à l’égard des Églises qui en est une conséquence, et pour le LTJ, le DJ-BG et le Cordial, qui n’utilisent aucun des trois termes. Ce choix de ne pas utiliser les mots juridiques « justes » pourrait être risqué car une formulation simplifiée pourrait engendrer des incompréhensions, voire des distorsions, dans le débat public. Suit la neutralité qui, malgré l’hypertrophie déjà mentionnée, est absente non seulement du généraliste PL, mais surtout des dictionnaires juridiques VJD, DJ et LTJ, à l’exception donc du VJ (qui est le plus exhaustif et complet). En tout cas aucun ouvrage lui consacre un traitement particulièrement approfondi. Enfin, la garantie est le moins présent des trois piliers : ce terme n’apparait ni dans le VJD et le LTJ, ni dans aucun des dictionnaires généralistes consultés (alors que le concept qu’il véhicule parait bien présent).

La référence à la particularité du concept en droit français, que l’on retrouve seulement dans le PR en ligne, le TLFi et le VJ (trois ouvrages très éloignés entre eux) et jamais sous un angle contrastif par rapport à l’interprétation du concept dans d’autres Pays, est généralement passée sous silence. Cela pourrait laisser croire que les lexicographes perçoivent le sens de ce terme comme tellement enraciné dans la culture française qu’ils ne jugent pas nécessaire d’y consacrer plus de place.

En conclusion, il parait difficile de rencontrer dans les différentes catégories lexicographiques retenues une définition complète du concept de laïcité, et par conséquent d’avoir un accès à la complexité de ce principe, tel qu’il appartient aujourd’hui au droit français.

Références bibliographiques

ACHI, Raberh, « Laïcité d’empire : les débats sur l’application du régime de séparation à l’islam impérial », in WEIL, Patrick (éds.), Politiques de la laïcité au XXe siècle, PUF, Paris, 2007.

ALLAND, Denis, RIALS, Stéphane (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Quadrige, Paris, 2003.

BAUBEROT, Jean, MILOT Micheline, Laïcités sans frontière, Le Seuil, Paris, 2011.

BENAÏSSA, Hicham, « Genèse de la problématisation de la religion au travail. De la promotion de la diversité à la gestion du fait religieux », Sociologies Pratiques, n. 39, 2019, p. 121-131.

BENAÏSSA, Hicham, Le Travail et l’Islam. Généalogie d’une problématique, Éditions du Croquant, Vulaines sur Seine, 2020.

BERGENHOLTZ, Henning, NIELSEN, Sandro, « Subject-field components as integrated parts of LSP dictionaries », Terminology, n. 2, 2006, p. 281-303.

BERGENHOLTZ, Henning, TARP Sven, Manual of Specialized Lexicography, Benjamins, Amsterdam, 1995.

BERGENHOLTZ, Henning, TARP, Sven, « Two Opposing Theories: On H.E. Wiegand’s Recent Discovery of Lexicographic Functions », Hermes, Journal of Linguistics, n. 31, 2003, p. 171-196.

CALVÈS, Gwénaële, La laïcité, La Découverte, Paris, 2022.

FUERTES-OLIVERA, Pedro A., «The Function theory of lexicography and electronic dictionaries: WIKTIONARY as a prototype of collective multiple-language Internet dictionary», in BERGENHOLTZ, Henning, NIELSEN, Sandro, TARP, Sven (éds.), Lexicography at a Crossroads: Dictionaries and Encyclopedias Today, Lexicographic Tools Tomorrow, Peter Lang, Bern, 2009, p. 99-134.

FUERTES-OLIVERA, Pedro A., «Lexicography for the third millennium: free institutional Internet terminological Dictionaries for learners», in FUERTES-OLIVERA, Pedro A. (éd.), Specialised Dictionaries for Learners, DeGruyter, Berlin/New York, 2010, p. 193-209.

GROFFIER, Ethel, REED, David, La lexicographie juridique. Principes et méthodes, Yvon Blais, Cowanswille, 1990.

HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie, Laïcité, Anamosa, Paris, 2023.

HUMBLEY, John, « Specialised dictionaries », in Fuertes-Olivera, Pedro (éd.), The Routledge Handbook of Lexicography, Routledge, New York, 2018, p. 317-334.

LERAT, Pierre, Les langues spécialisées, Presses Universitaires de France, Paris, 1995.

MURANO, Michela, « La lexicographie 2.0 : nous sommes tous lexicographes ? », in DRUETTA, Ruggero, FALBO, Caterina (éds.), Docteurs et recherche…une aventure qui continue, Cahiers de recherche de l’école doctorale en linguistique française, 2014, p. 147-162. https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/7f49a887-abba-42e6-b0f0-3b8b78602a75/content

NIELSEN, Sandro, « Legal lexicography and legal information tools », in Biel, Łucja, Kockaert, Hendrik J. (éds.), Handbook of Terminology: Volume 3. Legal Terminology, Benjamins, Amsterdam, 2023, p. 432-457

PACILLO, Vincenzo, Per sempre giovane. La laicità nel dibattito culturale francese: scrittori e politica ecclesiastica da Victor Hugo a Annie Ernaux, Mucchi, Modena, 2024.

PORTIER, Philippe, L’Etat et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité, Presses Universitaires de Rennes, 2018 (Kindle e-book 2018).

PREITE, Chiara « Les dictionnaires juridiques Internet comme vecteur de la langue-culture du droit », in BUDIN, Gerard, LUSIKY, Vesna (éds.), Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, Centre for Translation Studies, Wien, 2014, p. 64-73. https://lsp2013.univie.ac.at/proceedings/

PREITE, Chiara, « La lexicographie juridique française comme véhicule de connaissance juridique et de compétence (juri)linguistique et communicative », Travaux de linguistique, n. 75 (2), 2017, p. 101-123. https://shs.cairn.info/article/TL_075_0101?lang=fr&ID_ARTICLE=TL_075_0101

PRUVOST, Jean, Les Dictionnaires français outils d’une langue et d’une culture, Ophrys, Paris, 2021.

QUEMADA, Bernard, « Lexicographie », in HOLTUS, Günter, METZELTIN, Michael, SCHMITT, Christian (éds.), Lexicon der Romanistichen Linguistik (LRL), Niemeyer, Tübingen, 1990, p. 869-894.

de SCHRYVER, Gilles-Maurice, « Lexicographer’s dream in the electronic-dictionary age », International Journal of Lexicography, n. 16 (2), p. 143-199.

WEIL, Patrick, Laïcité, une idée pour unir les Français, Privat, Toulouse, 2022a.

WEIL, Patrick, De la laïcité en France, Gallimard, Paris, 2022b.

Dictionnaires généralistes

Dictionnaire de l’Académie française https://www.dictionnaire-academie.fr/

Dictionnaire des francophones https://www.dictionnairedesfrancophones.org/

Le dictionnaire Cordial https://www.cordial.fr/dictionnaire

Le Grand Robert de la langue française

Le Petit Larousse https://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Petit_Larousse/128891

Le Petit Robert en ligne https://dictionnaire.lerobert.com/

Le Petit Robert https://www.lerobert.com/dictionnaires/francais/langue/dictionnaire-le-petit-robert-de-la-langue-francaise-edition-abonnes-3133099010272.html

Reverso https://dictionary.reverso.net/

Trésor de la langue française informatisé https://atilf.atilf.fr/

Usito https://usito.usherbrooke.ca/

Wiktionnaire https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d’accueil

Dictionnaires juridiques

BERNABENT, Alain, GAUDEMET, Yves, Dictionnaire juridique. Tous les mots du droit, LGDJ, 2024 (4e éd.) = DJ-BG

BISSARDON, Sébastien, Guide du langage juridique. Pièges et difficultés, Lexis-Nexis, 2013 (4e éd.) = GLJ

CABRILLAC, Rémy, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Lexis-Nexis, 2024 (15e éd.) = DVJ

CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Montchrestien, 2018 (12e éd.) = VJ

GUINCHARD, Thierry, DEBARD, Serge, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 2021-2022 (29e éd.) = LTJ

LERAT, Pierre, Vocabulaire du juriste débutant, Ellipses, 2017 (2e éd.) = VJD

PUIGELIER, Catherine, Dictionnaire juridique, Bruylant – LGDJ, 2020 (3e éd.) = DJ-P

Dictionnaires juridiques Internet

Catégorie Lexique en français de la justice

https://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Lexique_en_français_de_la_justice

Catégorie Lexique en français de la politique

https://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Lexique_en_français_de_la_politique

Dictionnaire du droit privé https://www.dictionnaire-juridique.com/

Dictionnaire Eurojuris France https://www.eurojuris.fr/lexique/a.htm

Dictionnaire juridique en ligne https://jurislogic.fr/dictionnaire-juridique/

Fiche Laïcité https://www.vie-publique.fr/

Lexique juridique de droit public https://www.jurisconsulte.net/fr/lexique

Mots clés de la justice https://www.justice.fr/lexique/

Notaires de France https://www.notaires.fr/fr/lexique

Toupictionnaire. Le dictionnaire de politique https://www.toupie.org/Dictionnaire/

[1] À tel point que le Gouvernement lui consacre une page riche en contenus et approfondissements dans son site. Cf. http://laicite.gouv.fr.

[2] Un panorama de ces imbrications et du débat culturel déclenché par le concept de laïcité est détaillé par PACILLO (2024) – juriste expert de la laïcité, que nous remercions beaucoup pour ses conseils et suggestions – qui en parcourt l’histoire et les enjeux culturels de Victor Hugo à Annie Ernaux, en passant par de très nombreux intellectuels et lettrés français.

[3] Pour un survol sur la typologie des dictionnaires papier (dont les versions en ligne sont la transposition), cf. Quemada (1990) et Pruvost (2021).

[4] En 1971 parut également le Grand Larousse de la langue française mais il n’a pas connu de rééditions informatisées.

[5] Sur le Wiktionnaire et les dictionnaires collaboratifs cf., entre autres, Fuertes-Olivera (2009) et Murano (2014).

[6] Parmi les ouvrages généralistes en ligne (que l’usager peut facilement rencontrer), nous avons également consulté le Dictionnaire des Francophones (https://www.dictionnairedesfrancophones.org/form/laïcité), mais les différentes définitions de l’article renvoient au Wiktionnaire ; Reverso (https://dictionary.reverso.net/CollabDict.aspx?srcLang=1036&targLang=-2&word=laicit%C3%A9&post=1), qui cite les définitions de Cordial ; et Usito (https://usito.usherbrooke.ca/définitions/laïcité) dont les définitions de laïcité s’appuient sur le TLFi.

[7] Avant la mise à jour qui a mené à cette présentation de l’article, dans l’édition papier les deux acceptions étaient moins développées, sans exemple forgé, ni d’informations entre parenthèses, et leur ordre était inversé.

[8] Version électronique gratuite : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/laicité (consulté le 20/11/2024).

[9] Le Petit Robert, version abonnement (consulté le 19/11/2024)

[10] Le Grand Robert, version abonnement (consulté le 28/10/2024)

[11] La laïcité a une signification particulière dans le droit de France, mais ce sont seulement le PR en ligne, le TLFi et le Vocabulaire Juridique (cf. §4) qui le précisent.

[12] Sur ce sujet, cf. Achi (2007).

[13] L’hyperlien conduit le lecteur à l’entrée neutralité, cependant l’article ne mentionne pas la religion. Les définitions proposées sont : « Caractère, état d’une personne qui reste neutre –spécialement Neutralité bienveillante (de l’analyste au cours d’une cure) » et « État d’une nation qui ne participe pas à une guerre ». https://dictionnaire.lerobert.com/definition/neutralite (consulté le 20/11/2024).

[14] https://dictionnaire.lerobert.com/definition/laicite (consulté le 20/11/2024). Remarquons que l’article de 2024 se présente inchangé par rapport à sa première édition de 1967 (malgré la révision qui a donné vie au Nouveau Petit Robert, en 1993), exception faite pour l’ajout du parasynonyme marqué pragmatiquement, dans le renvoi non intégré (« → FAM. et PÉJ. Laïcard »).

[15] Version payante en abonnement (consulté le 19/11/2024).

[16] Le Vocabulaire juridique (VJ) de Cornu en est la refonte, mais l’article consacré à laïcité est désormais complètement différent. Cf. § 4.

[17] Version électronique payante en abonnement (consultée le 28/10/2024).

[18] http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1370406210 (consulté le 19/11/2024).

[19] https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9L0109 (consulté le 20/11/2024).

[20] https://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Lexique_en_français_de_la_justice (consulté le 19/11/2024).

[21] https://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Lexique_en_français_de_la_politique (consulté le 19/11/2024).

[22] https://fr.wiktionary.org/wiki/laïcité (consulté le 19/11/2024).

[23] https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/la%C3%AFcit%C3%A9.php (consulté le 12/12/2024).

[24] Et cela malgré la prédiction de Humbley (2018 : 328), selon laquelle « Today, the paper encyclopædia clearly belongs to the past. It will probably not be long until the paper specialized dictionary is also consigned to history ». Force est de constater pourtant que l’on trouve encore sur le marché français plusieurs dictionnaires spécialisés de domaine juridique sur papier dont les nouvelles éditions paraissent à des intervalles parfois très courts.

[25] Cf. à ce propos Groffier, Reed (1990).

[26] Sur la théorie des fonctions dans lexicographie spécialisées, voir Bergenholtz, Tarp (1995, 2003), sur son application à la lexicographie juridique, voir Nielsen (2023).

[27] Voir Preite (2017) pour une description des contenus de ces ouvrages selon les tenants de la Théorie moderne des fonctions lexicographiques.

[28] Selon Fuertes-Olivera (2010 : 196-197) « [Free institutional Internet terminological dictionaries are] usually compiled by ‘amateur lexicographers’ either as a part of promotional campaigns or as a way of helping co-staff or possible customers to understand texts. A typical example consists of terminological dictionaries explaining terms connected with the products and/or services offered by the organisation, usually accessed through the homepage of the institution, through dictionary portals, and through the homepage of academics […] ».

[29] Pour une description détaillée des DJI voir Preite (2014).

[30] Les résultats sont triés afin d’éliminer toute variation diatopique, à savoir sont exclus les DJI de Canada, Belgique, Suisse et d’autres pays francophones.

[31] https://www.dictionnaire-juridique.com/ (consulté le 19/11/2024).

[32] https://www.notaires.fr/fr/lexique (consulté le 19/11/2024).

[33] https://www.jurisconsulte.net/fr/lexique (consulté le 19/11/2024).

[34] https://www.justice.fr/lexique/ (consulté le 19/11/2024).

[35] https://www.eurojuris.fr/lexique/a.htm (consulté le 19/11/2024).

[36] https://jurislogic.fr/dictionnaire-juridique/ (consulté le 19/11/2024).

[37] Comme la page http://laicite.gouv.fr du Gouvernement, mentionnée à la note n° 1.

[38] https://www.vie-publique.fr/fiches/276820-quelle-est-la-definition-de-la-laicite (consulté le 19/11/2024).

[39] https://www.toupie.org/Dictionnaire/Laicite.htm (consulté le 19/11/2024).

Per citare questo articolo:

Chiara PREITE, « La laïcité en France : du concept juridique au traitement lexicographique », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.