Carmen-Ecaterina CIOBÂCĂ

Quelques incongruences dans la traduction du droit pénal français. Approche contrastive

Carmen-Ecaterina Ciobâcă

Université Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Roumanie

carmen.ciobaca@gmail.com

Résumé

L’article porte sur les incongruences entre le droit pénal français et le droit pénal roumain et présente les défis traductifs qui en dérivent. La forte marque culturelle du discours juridique fait de la traduction un acte de droit comparé. À cause du caractère performatif du droit, le traducteur est obligé de reproduire l’effet du texte de départ dans la langue d’arrivée. Les deux approches principales dans la traduction du droit sont l’équivalence formelle et l’équivalence fonctionnelle. L’analyse contrastive nous montre que, paradoxalement, les concepts qui ont un quasi-équivalent dans la culture juridique cible sont les plus problématiques.

Abstract

The paper focuses on the differences between the French criminal law and the Romanian criminal law and emphasizes several translation challenges derived therefrom. Legal translation becomes an act of comparative law because of the strong cultural mark of the legal discourse. Considering the performative nature of legal texts, the translator should reproduce the effect of the source text in the target language. The main approaches when dealing with legal translation are formal equivalence and functional equivalence, respectively. Our contrastive analysis shows that, paradoxically, the concepts that have an approximative equivalent in the target legal culture are the most problematic.

Introduction

Le présent travail est une réflexion sur la traduisibilité du discours juridique, en particulier du droit pénal. Réputée hermétique, la langue juridique est comprise par un nombre limité de spécialistes, même si le droit vise la société dans son ensemble. Ce paradoxe est mis en évidence par Gérard Cornu (1990 : 23) : « Le langage du droit est un langage de groupe, un langage technique, un langage traditionnel. C’est l’ambiguïté (ou le défi) d’être tout à la fois savant (dans son origine) et populaire (par destination), technique de facture et civique de vocation ». À part le fait qu’il véhicule des termes spécialisés et un style particulier, le droit a un caractère national, à la différence d’autres domaines spécialisés, étant le résultat de l’évolution historique et mentalitaire d’un certain peuple. Le traducteur se trouve donc face à un double défi : d’un côté, le caractère hautement spécialisé des textes et, de l’autre côté, la forte marque culturelle du droit.

Le but n’est pas ici de trancher sur la question de la traduisibilité du droit, car, en dépit des théories traductologiques, la traduction juridique existe bel et bien sur le marché. Nous nous proposons en revanche de mettre en évidence certaines « incongruences » qui surgissent lors du passage d’une culture juridique à une autre et de présenter des stratégies censées surmonter ces défis. Les incongruences sont représentées surtout par la situation où un concept n’a pas d’équivalent ou, dans le meilleur des cas, a seulement un équivalent partiel dans la culture juridique cible.

Le droit pénal a attiré notre attention parce qu’il a un fort caractère culturel. Puisqu’il porte sur les infractions, il entretient une subtile relation avec la morale, montrant du doigt les comportements inadmissibles et antisociaux. Mais ce qui est admissible dans une culture juridique (la consommation de certaines drogues, par exemple) est passible de la peine capitale dans une autre culture juridique (voir l’exemple de la Thaïlande). La qualification des infractions a donc un caractère local : même l’homicide, qui est reconnu universellement, est traité et puni différemment dans les codes pénaux du monde (HARVEY 2002 : 39).

Pour détecter de telles incongruences, il faut voir dans la traduction juridique un acte de droit comparé. C’est la prémisse qui est à la base de notre démarche. La forte empreinte culturelle du droit fera l’objet de la première section de l’étude. Malgré l’existence de certains universaux juridiques, le droit est un phénomène local et le manque de correspondance est plutôt la règle que l’exception lorsque l’on passe d’une culture juridique à une autre. La seconde section est consacrée aux techniques qui peuvent être mises en œuvre pour traduire le droit. Les choix du traducteur tiendront compte en permanence du caractère performatif du texte juridique. En tant que stratégies générales on distingue, d’un côté, l’équivalence formelle, associée souvent au littéralisme avec ses avatars (traduction littérale, calque, emprunt), et, de l’autre côté, l’équivalence fonctionnelle, qui se concrétise par l’emploi des techniques de traduction oblique suite à la mise en œuvre d’une approche interprétative. Les termes du droit pénal français sont classés dans la troisième section en fonction de leur degré de traduisibilité et des solutions de traduction sont proposées en fonction de l’existence ou de l’inexistence d’un équivalent dans la culture juridique roumaine. L’objectif de notre travail est donc de voir dans quelle mesure les incongruences conceptuelles du droit pénal français peuvent être surmontées en traduction.

1. La traduction juridique : un acte de droit comparé

Le droit est compris comme l’ensemble des règles qui régissent la vie au sein de la société, assurant l’ordre et la sécurité des individus. Cette définition nous laisserait croire que le droit a un caractère universel, parce que les communautés humaines ont adopté des normes à suivre depuis les temps les plus reculés afin d’imposer des contraintes et d’organiser leur existence. Jacques Pelage (2007 : 168) identifie effectivement quatre « universaux juridiques » susceptibles de se retrouver au sein de tout système de droit : le sujet (l’être humain, sa naissance, sa vie, sa mort, son comportement), la relation entre les sujets (la rencontre, l’échange, l’accord, le désaccord, le conflit), la norme (qui porte sur le bien, le mal, le positif, le négatif, l’ordre, l’interdiction, la permission, le choix), l’autorité (le chef, le juge, la hiérarchie). Ce sont, probablement, les quatre constantes de tout système juridique, laïque ou religieux, d’inspiration anglo-saxonne, continentale ou autre.

En dehors de ces universaux, le droit présente une empreinte culturelle manifeste parce qu’il est intimement lié à l’histoire, aux mœurs et aux traditions d’un peuple qui habite un certain territoire. Setty Alaoui Moretti (2002 : 51) souligne la « singularité fondamentale » des systèmes juridiques et affirme que « le droit exprime au plus haut degré la culture ». Des culturèmes tels que « juge d’instruction », « Cour d’assises », « pourvoi » ou « Conseil des prud’hommes », par exemple, créent le spécifique de la culture juridique française. Le droit diffère en cela d’autres domaines qui partagent la même terminologie et qui tendent à s’universaliser : « Même si certains concepts transcendent les frontières, il en ressort que, par rapport à des matières techno-scientifiques, le droit est davantage ancré dans le concept de la nation » (HARVEY 2002 : 40).

L’empreinte culturelle du droit a mené certains théoriciens à déclarer l’intraduisibilité du discours juridique. En parlant de termes du droit anglais tels que « common law » or «equity», par exemple, René David (1974 : 346) les compare aux « termes de la faune ou de la flore d’un autre climat » et clame qu’« on dénature le sens, le plus souvent, quand on veut coûte que coûte les traduire ». Pour cette raison, les juristes comparatistes, qui « acceptent de comparer l’incomparable […] concluent souvent à l’impossibilité de traduire et recourent à l’emprunt » (MONJEAN-DECAUDIN 2012 : 136). Parlant de « l’irréductibilité du droit », Setty Alaoui Moretti (2002 : 53) soutient à son tour que « l’édifice juridique d’une nation est rarement semblable à celui d’une autre nation et encore moins transposable » et que « le langage juridique est […] réputé […] pour son intraduisibilité puisqu’il est exclusivement national ». Néanmoins, cet auteur ne plaide pas pour l’emploi exhaustif des emprunts, à l’instar des juristes comparatistes, mais considère que la question des équivalences est cruciale dans la traduction juridique.

Le concept d’équivalence a fait couler beaucoup d’encre dans le domaine de la traductologie. Dans le cadre de ce travail, l’équivalence est comprise dans son sens restreint, comme la correspondance conceptuelle et linguistique entre deux cultures juridiques. Une fois confronté au texte, le traducteur juridique découvrira vite que l’équivalence parfaite des termes est, le plus souvent, une illusion :

Si l’on s’en tient aux notions que recouvrent les termes principaux des vocabulaires du droit des principaux systèmes et que l’on en fait l’analyse comparée terme à terme, on aboutit la plupart du temps, faute d’équivalence parfaite, à l’impossibilité de traduire. […] Quand il s’agit de traduire le droit, il est vain de chercher une équivalence parfaite. (GÉMAR 2015 : 482)

Quoi qu’il en soit, les incongruences créées par le manque de correspondance entre les systèmes juridiques ne découragent pas les traducteurs. La traduction juridique existe même en l’absence de l’équivalence exacte des concepts car « depuis la malédiction de Babel et afin d’en contrer les effets, l’humanité recourt à la traduction pour communiquer » (GÉMAR 2015 : 478). Emmanuel Didier (1990 : 248) affirme sans équivoque que « la traduction est par hypothèse possible, parce qu’elle est obligatoire ». Il faudrait donc renoncer de s’interroger sur la possibilité ou l’impossibilité de traduire et essayer de se débrouiller avec les outils dont on dispose. Dans ce contexte, la question des stratégies qui aident le traducteur à combler les incongruences conceptuelles devient centrale. Il est indubitable que le traducteur fait de son mieux, car il sait que « les différences entre cultures juridiques ne pourront […] être surmontées que de manière imparfaite » (LEGRAND 2005 : 42).

De l’autre côté, la quête de l’équivalence ne devrait pas suggérer que la traduction juridique est une simple correspondance de termes. Puisque « la langue et le droit, en tant que produit social, sont tous deux consubstantiels à la culture d’une communauté » (MONJEAN-DECAUDIN 2012 : 128), la traduction du droit n’est pas seulement affaire de terminologie. Elle suppose en effet le passage d’un système juridique à un autre. Plus les systèmes sont différents (la common law et le droit franco-germanique, par exemple), plus la traduction est difficile. La tâche n’est simple non plus lorsque les deux cultures juridiques s’apparentent. C’est le cas du droit français et du droit espagnol, comme le souligne Sylvie Monjean-Decaudin :

[…] si les juristes comparaient le droit français et le droit espagnol, […] ils pourraient relever nombre de dissemblances entre ces deux droits. Les deux étant issus de la famille des droits romano-germaniques et formulés dans une langue appartenant à la famille des langues romanes, tout laisse à penser que les similitudes juridiques et linguistiques abondent. Pourtant, il s’avère que le transfert de sens de certains concepts s’en trouve complexifié par des apparences trompeuses. (MONJEAN-DECAUDIN 2012 : 129)

Cela est valable aussi pour la traduction du droit français en roumain. On serait tenté de croire que, puisque le système juridique roumain est d’inspiration française, l’équivalence est la règle. Pourtant, on rencontre partout des faux amis. Par exemple, si on ne connait pas la définition de « crime » du code pénal français (qui désigne les infractions les plus graves, comportant, à part l’homicide, l’enlèvement de personnes ou le trafic de stupéfiants, entre autres), on le traduira littéralement par « crimă », le terme générique roumain utilisé pour parler d’un meurtre. De même, il y a de nombreux concepts qui ne trouvent aucun correspondant dans la culture juridique roumaine, tels que « Conseil d’État », «tribunal de police», « quasi-délit » ou « quasi-contrat ». Setty Alaoui Moretti (2002 : 58) est d’avis que, paradoxalement, « plus les droits sont proches, plus le risque de commettre des erreurs grossières est grand ». Le secret d’une bonne traduction réside dans la compréhension globale de la culture juridique de départ ; quant aux concepts, ils sont des composantes du système et ne peuvent pas être découpés de la culture source. En d’autres mots, il s’agit d’« un problème de connaissance des institutions plus que véritablement de terminologie » (TUNC 1970 : 56).

L’opération traductive comporte donc une étude de la terminologie, doublée par une bonne connaissance de la culture juridique. Le traducteur devient ainsi médiateur entre deux systèmes de droit :

La traduction juridique est-elle affaire de langue ou affaire de culture juridique ? Assurément les deux simultanément. En effet, langue et culture ne sauraient être séparées. […] Le traducteur juridique joue ainsi un rôle de pont non seulement entre deux langues, mais aussi entre deux cultures et deux systèmes juridiques. […] Le traducteur devient alors un messager de la règle et du savoir juridiques. (BAUDOIN 2020 : 253)

Les incongruences entre les cultures juridiques n’ont pas une nature strictement terminologique, mais systémique car « la signification des mots n’est pas seulement lexicale, […] elle s’insère dans une culture » (Pelage 2007 : 172). C’est à partir de ce postulat que le traducteur partira à la recherche des équivalences. Comme l’identité des termes est quasi-impossible, il cherchera les moyens appropriés afin de transporter dans la langue d’arrivée l’étrangeté de la langue juridique de départ. Comme tout acte traductif, la traduction juridique est une ouverture vers l’Autre, une rencontre et non un affrontement, un vecteur d’enrichissement langagier et culturel. Selon Setty Alaoui Moretti, traduire le droit est un acte à la fois technique, culturel, scientifique et social :

La traduction juridique […] est une traduction technique qui utilise des outils spécialisés, mais elle est aussi culturelle puisqu’elle se réfère à des institutions humaines différentes, elle est scientifique de par sa méthode rigoureuse et sociale du fait de son adaptation continue et son évolution dynamique. (MORETTI 2002 : 51)

Les systèmes juridiques sont des îles. Pour assurer la circulation du savoir, le traducteur crée des ponts qui les relient. Le plus souvent, l’équivalence linguistique et conceptuelle manque et, pour surmonter ce défi, le traducteur recourt aux stratégies compensatoires qu’il considère adéquates. Cette opération est facilitée par la mise en œuvre d’une approche comparative qui s’appuie sur une bonne connaissance de la culture juridique source et, respectivement, cible. Ainsi, « traduire des textes de nature ou de portée juridique revient à accomplir un acte de droit comparé, mais couplé à une opération traduisante. Telle est, en somme, la tâche redoutable du traducteur, qu’il soit juriste ou non » (GÉMAR 2015 : 481).

2. Techniques et stratégies de traduction du droit

Dans le cadre de cette section nous mettrons en évidence, dans un premier temps, le caractère contraignant et performatif du droit. C’est en conformité avec le vouloir-faire du texte source que le traducteur choisira ses stratégies. Nous examinerons par la suite l’équivalence formelle sous toutes ses formes (traduction littérale, calque, emprunt) et l’équivalence fonctionnelle qui est, le plus souvent, le résultat d’une approche interprétative. Nous soulignerons à chaque occasion les avantages et les désavantages de chaque technique traductive. Le sous-domaine qui nous intéresse est le droit pénal, choisi en raison de son « autonomie conceptuelle par rapport aux autres branches du droit » (KERCHOVE 2009 : 14). L’équivalence formelle et l’équivalence fonctionnelle seront préférées en fonction de la nature des « incongruences » rencontrées lors de la traduction.

2.1. Le caractère performatif du droit

À la différence d’autres langues de spécialité, le droit a un caractère performatif manifeste. Le contrat est compris comme « la loi » des signataires et conditionne leur comportement futur. L’arrêt a des conséquences pour les parties au procès et peut même influer sur des affaires similaires s’il entre dans la jurisprudence. La loi vise la société dans son ensemble, établit des permissions et des interdictions. On voit donc que le texte juridique a un caractère contraignant.

Compte tenu de la performativité du droit, la traduction juridique devient un acte doté de conséquences. Une mauvaise traduction entraine des risques pour les parties intéressées, peut créer des effets inexistants dans la culture juridique cible ou peut porter atteinte à la compréhension globale non seulement des concepts, mais de l’essence du droit. Par conséquent, avant de se mettre au travail, le traducteur doit envisager les conséquences juridiques du texte qu’il traduit.

De ce point de vue, il y a une différence importante entre l’interprétation telle qu’on la comprend en traductologie et l’interprétation du texte juridique. Selon la théorie du sens de Marianne Lederer et Danica Seleskovitch (1984), l’interprétation avec ses trois étapes (compréhension, déverbalisation et réexpression) aide à la récupération du sens dans la langue cible (LEDERER 1994). Selon cette approche, le traducteur doit saisir l’intention de l’émetteur du texte source. Tant que le sens est rendu dans la langue cible, tout moyen est permis : la traduction peut être plus littérale ou plus libre. En revanche, l’interprétation du texte juridique doit tenir compte de l’intention de l’émetteur (du législateur pour le texte de loi, du juge pour les jugements et les arrêts, des parties contractuelles pour le contrat). La performativité du texte dépend de cette intention. La traduction juridique oblige donc le traducteur à entrevoir non seulement le vouloir-dire de l’auteur, mais aussi le vouloir-faire du texte : « la compréhension du discours juridique doit aller au-delà du vouloir-dire recherché par la théorie interprétative en traduction, car c’est le vouloir-faire qui est décisif, tout au moins dans la recherche du sens des textes normatifs » (PELAGE 2007 : 170).

L’interprétation du sens comporte donc des limites plus strictes dans la traduction du droit que dans la traduction de la littérature, par exemple, parce que l’effet du texte traduit a une importance capitale. Un contrat qui relève du commerce international impose les mêmes obligations aux parties intéressées même après avoir été traduit. Un mandat d’arrêt international doit produire des conséquences après avoir été rendu dans la langue cible. La législation communautaire est appliquée de manière unitaire dans les pays membres de l’Union Européenne, quelle que soit la langue employée. La traduction juridique reproduira donc, à chaque occasion, l’intention du texte de départ. C’est l’équivalence d’effet et non l’équivalence stricte des termes qui compte : « les jurilinguistes mettent actuellement l’accent non pas sur l’identité de la formulation, mais sur l’identité des effets juridiques dans les deux versions d’un même texte » (HARVEY 2002 : 45). La recherche de la correspondance conceptuelle tiendra compte elle aussi du vouloir-faire du texte source :

Ce n’est pas tant le terme et sa notion qui posent un problème au traducteur que la portée, les effets juridiques de « l’équivalent » : sont-ils ou non les mêmes que ceux du texte de départ ? D’où les enjeux, réels ou supposés, de l’équivalence. […] Dans cette quête d’une équivalence, c’est celle de « l’esprit » des lois plus que de leur lettre que l’on cherche à rendre. (GÉMAR 2015 : 482)

Obtenir un effet identique est donc l’objectif principal dans la traduction juridique. L’atteinte de cet objectif passe, sans doute, par l’équivalence des concepts, mais ne s’y limite pas: comme le souligne Jean-Claude Gémar (2015 : 482), il faut avoir en vue l’équivalence des textes. Une fois transporté dans la culture juridique cible, le message doit produire les mêmes conséquences que dans la culture de départ. De ce point de vue, la traduction du droit ne se fonde pas seulement sur l’étude de la terminologie ou des collocations, mais « elle appelle à la comparaison des concepts et à la recherche des analogies ou des périphrases produisant les mêmes effets juridiques dans les textes concernés » (PETRU 2016 : 181).

2.2. Équivalence formelle ou équivalence fonctionnelle ?

On a établi que l’idéal dans la traduction juridique est l’équivalence des textes, mais il convient de voir quels sont les moyens grâce auxquels on peut atteindre cet objectif : « Traduire est réputé difficile, mais traduire des textes juridiques l’est plus encore. […] Aussi, avant de songer à traduire et de rechercher des équivalents entre les langues, doit-on se demander comment réaliser l’équivalence » (GÉMAR 2015 : 480).

La question des stratégies a préoccupé les théoriciens dès l’avènement de la traductologie comme domaine. La taxinomie de Vinay et Darbelnet (1958) est restée, en ce sens, une référence en la matière. Cela est valable aussi pour la dichotomie équivalence formelle – équivalence dynamique ou fonctionnelle d’Eugene Nida et Charles Taber (1969). En plus, cette dichotomie a une applicabilité particulière dans la traduction juridique car « le traducteur peut adopter deux attitudes : la tendance à la transposition lexicale, littérale ou l’approche interprétative visant l’équivalence fonctionnelle » (MORETTI 2002 : 52). Dans ce qui suit, nous montrerons que les techniques adoptées dans la traduction du droit relèvent soit de l’approche formelle soit de l’approche fonctionnelle. Le choix de l’approche sera opéré en fonction de l’existence ou de l’inexistence des concepts équivalents ou correspondants dans le droit cible.

L’équivalence formelle comporte la traduction littérale et la paraphrase, mais aussi le calque et l’emprunt. Ce sont des techniques de traduction « directe », à la différence de la traduction « oblique » associée à l’équivalence fonctionnelle. La traduction littérale est «la traduction mot à mot qui ne change ni l’ordre des mots, ni les structures grammaticales» (PETRU 2016 : 185). Elle est préférée surtout lorsque le terme est emprunté directement du français, ce qui arrive assez souvent dans le droit roumain (par exemple, le «blanchiment d’argent» est rendu par «spălare de bani»). La paraphrase, appelée aussi « traduction descriptive », « consiste à expliquer les spécificités culturelles en utilisant des termes génériques. Ainsi, la trilogie contraventions, délits, crimes est rendue par minor offences, major offences and serious crimes » (HARVEY 2002 : 46). Cette technique s’appuie donc sur une explicitation.

Lorsque le concept ne trouve aucun équivalent dans la culture juridique cible, on préfère le calque, qui est « la traduction littérale d’un emprunt » (PETRU 2016 : 185). Ainsi, le «tribunal de police», qui juge les contraventions en France, devient en roumain « tribunalul de poliție » et le « Conseil d’État », qui est la plus haute juridiction de l’ordre administratif, est rendu par «Consiliul de Stat». Un cas particulier est représenté par les organismes qui trouvent un quasi-équivalent fonctionnel dans la culture juridique cible, mais pour lesquels on préfère toujours le calque afin d’éviter tout juriscentrisme qui mènerait à la confusion : un exemple est le « Conseil Constitutionnel » français, traduit par «Consiliul Constituțional» et non par son quasi-correspondant roumain « Curtea constituțională », afin de préserver l’étrangeté de la langue juridique de départ.

L’emprunt « permet d’introduire une institution étrangère dans une culture juridique différente sans aucune modification formelle ni sémantique. Sa compréhension est habituellement assurée par une explication entre parenthèses lors du premier emploi dans le texte » (Petrů 2016 : 184) Par exemple, on reproduit le syntagme « Cour d’assises » en tant que tel dans le texte cible, en ajoutant une explicitation du type « la juridiction qui juge les infractions les plus graves, comme le meurtre, l’assassinat, la prise d’otages et autres » lors de la première occurrence. Cette technique est assez controversée. Susan Šarčević (1985 : 127) l’appelle « transcription » lorsque le terme étranger figure en italiques ou entre guillemets dans le texte d’arrivée et la considère appropriée si le concept respectif est déjà naturalisé dans la culture cible. D’autres traductologues voient dans l’emprunt une « solution désespérée » (LADMIRAL 2002 : 19) ou « un signe de paresse » (SIMEONI 2004 : 71) et, de toute manière, l’échec du traducteur.

Pourtant, le calque et l’emprunt sont parfois inévitables dans la traduction juridique. Si l’on prend en compte les caractéristiques du système judiciaire français (la séparation des juridictions en deux ordres – judiciaire et administratif et l’existence de certaines juridictions spécialisées et hiérarchisées), on observe des incongruences manifestes par rapport à la culture juridique roumaine. Le traducteur doit donc, volens nolens, recourir soit au calque soit à l’emprunt parce que souvent il est impossible de trouver des analogies entre les deux systèmes de droit. En outre, ces techniques préservent l’étrangeté du concept dépourvu d’équivalent dans le droit roumain.

L’équivalence fonctionnelle, en revanche, consiste à trouver le correspondant le plus proche dans la culture juridique d’arrivée : on traduit « pourvoi » par « recurs în casație », «corruption passive» par « luare de mită », « corruption active » par « dare de mită », et ainsi de suite. On a affaire donc à la situation où l’équivalence est partielle : on est en présence de deux systèmes qui s’apparentent et qui partagent certains universaux juridiques. Ainsi, l’équivalence fonctionnelle, qui « n’est rien d’autre qu’une concordance, toute relative, des fondements d’une notion, d’une institution, d’un principe, que tous partagent » (GÉMAR 2015 : 483) est souvent considérée « la solution privilégiée en présence de systèmes comparables » (idem : 485) ou la méthode idéale de traduction (WESTON 1991 : 23).

L’équivalence fonctionnelle, en tant qu’approche générale, est le résultat de l’interprétation du traducteur, étant réalisée par l’intermédiaire des techniques de traduction oblique. Selon la taxinomie de Vinay et Darbelnet, la traduction oblique comporte la transposition, la modulation, l’équivalence (en tant que technique de traduction) et l’adaptation. Ces méthodes peuvent être identifiées dans la traduction du droit pénal. La transposition, c’est-à-dire la modification de la catégorie grammaticale, est employée lorsque la langue cible manque de mécanismes langagiers d’expression : on traduit par exemple la collocation verbale « débouter quelqu’un de son action » par un nom – « respingerea pretențiilor ». Pourtant, pour des raisons de fidélité, on préfère en général garder la catégorie grammaticale dans la traduction du droit. La modulation, qui comporte un changement de perspective, se fonde sur la sélection d’un trait sémantique que le traducteur considère définitoire. On traduit « assesseur » par « judecător consultant » et « tribunal de grande instance » par « tribunal regional », par exemple. L’équivalence dans l’acception de Vinay et Darbelnet peut créer de la confusion et nous la laissons de côté : dans le cadre de ce travail, nous parlons de l’équivalence formelle et de l’équivalence fonctionnelle, qui sont les deux approches dont relèvent, selon nous, toutes les autres méthodes de traduction. Quant à l’adaptation, qui « englobe en fait toutes les approches permettant de combler l’absence totale de notion dans la culture juridique de la langue cible », elle doit être utilisée avec précaution, « en pesant prudemment entre les valeurs de compréhension générale et la fidélité à l’original » (PETRU 2016 : 187). Comme le souligne Harvey, on peut dire que la Cour d’assises est « roughly the equivalent of the English Crown Court » (2002 : 42), mais les deux termes ne sont pas interchangeables, car chacun est marqué par la culture juridique dont il relève. L’emploi du quasi-équivalent anglais « Crown Court » faciliterait sans doute la compréhension, mais serait une preuve d’infidélité, car cette adaptation annule le spécifique de la culture juridique française. En effet, « on ne peut se satisfaire d’ignorer le terme de départ dans la traduction d’une loi, d’un jugement, d’un contrat, au risque de la voir déclarée fautive ou insatisfaisante » (GÉMAR 2015 : 485). Par conséquent, pour traduire le concept « Cour d’assises » en anglais, on préfère plutôt recourir à l’emprunt et mettre le quasi-équivalent (« Crown Court ») entre parenthèses. L’adaptation présente donc le risque du juriscentrisme : « Il s’agit de tirer à soi le droit étranger pour l’amener vers la terminologie ou le concept de son propre système de pensée juridique, dénaturant à la fois le droit source et la traduction » (MONJEAN-DECAUDIN 2012 : 138).

L’équivalence formelle et l’équivalence fonctionnelle présentent des avantages et des désavantages. L’approche formelle est, apparemment, transparente et dépourvue d’équivoque, étant considérée sourcière parce qu’elle prend en compte plutôt la lettre que l’esprit du texte. De l’autre côté, elle peut alourdir la compréhension parce qu’elle préserve l’étrangeté de la culture juridique source. En outre, les faux amis sont rarement évités dans la traduction littérale. L’équivalence fonctionnelle, cependant, n’est pas toujours la méthode idéale, surtout s’il s’agit d’une « adaptation interculturelle » (HARVEY 2002 : 42) qui mène au nivellement du spécifique de la culture source. Il s’agit d’une approche ethnocentrique, censée faciliter la compréhension, mais qui est applicable avec précaution dans la traduction du droit. Le traducteur choisira l’approche appropriée en fonction du contexte car « la réussite d’une technique de traduction ne dépend pas de ses qualités intrinsèques, mais de l’adéquation entre la stratégie choisie et la situation de communication » (HARVEY 2002 : 41).

3. Traduire le droit pénal français. Analyse contrastive

La partie applicative de notre étude comporte une analyse contrastive de quelques termes du droit pénal français et de leur correspondant roumain. Il convient de préciser que, même s’ils font partie du vocabulaire spécialisé, ces termes ont un caractère général et désignent des juridictions, des infractions, des peines, des acteurs de la justice, des éléments de technique judiciaire, des étapes de la procédure pénale. Nous nous concentrerons donc sur les concepts fondamentaux du droit pénal et n’entrerons pas dans les détails du domaine. La référence principale de notre examen a été représentée par le site e-justice.europa.eu et le corpus est constitué par des documents publiés en version multilingue sur le site eur-lex.

Notre expérience d’enseignante et de traductrice assermentée nous a déterminée de partager les termes juridiques en trois classes, en fonction de leur traduisibilité : les termes qui trouvent un correspondant linguistique et sémantique, les termes qui ont un quasi-équivalent conceptuel et les termes qui n’ont pas de correspondant dans la culture juridique cible et qui frisent l’intraduisible. Selon Jean-Claude Gémar, les termes des deux premières classes sont traduits plutôt par équivalence fonctionnelle, tandis que les concepts de la dernière classe sont rendus en général par emprunt ou calque, c’est-à-dire par équivalence formelle car « ici, la langue prime le langage et nous rappelle la malédiction de Babel » (GÉMAR 2015 : 485). Nous pensons pourtant qu’il y a des nuances.

Avant de passer à l’analyse des trois classes de termes, il faut souligner le caractère indivisible des concepts juridiques. Le droit abonde en collocations conceptuelles, appelées aussi « séquences figées » (SOURIOUX, LERAT 1975 : 31) ou « ensembles soudés » (CORNU 1990 : 171). Gérard Cornu considère que « c’est pour de telles formations souvent longues et complexes qu’il est essentiel de saisir l’indivisibilité du sens d’ensemble » (idem). Que le concept ait ou non un équivalent dans la culture juridique cible, il est de toute manière insécable.

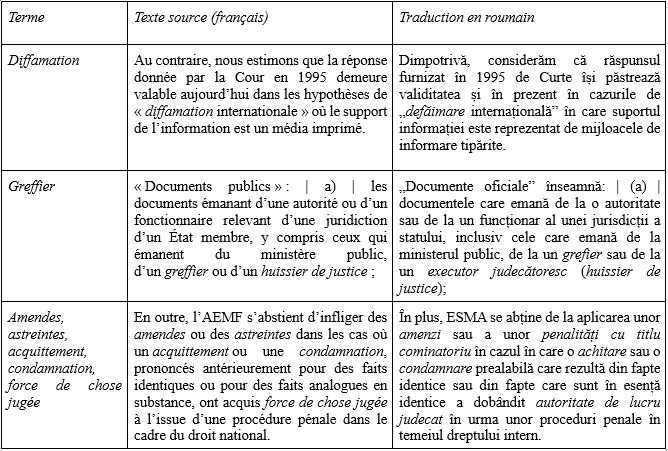

Les termes qui trouvent un correspondant dans la langue et la culture cible sont empruntés en roumain du système juridique français et se prêtent en général à la traduction littérale. C’est le cas de certaines infractions (détournement de fonds, diffamation, blanchiment d’argent), de certains acteurs de la justice (juge, procureur, greffier, avocat de la défense, témoin à charge, témoin à décharge), des verbes et des constructions verbales (amender, gracier, amnistier, accueillir ou rejeter un pourvoi, casser un jugement, saisir la Cour, prêter serment, porter atteinte, mobile du crime), de certains concepts qui relèvent de la technique judiciaire (amende, présomption d’innocence, droit à la défense, demande recevable/irrecevable, débat à huis clos, réquisitoire du parquet, enquête, acquittement, partie civile). Nous présentons des exemples extraits du site eur-lex dans le tableau ci-dessous :

Si la traduction littérale est majoritairement préférée, on observe quand même quelques défis traductifs : par exemple, l’acteur « huissier de justice » a un équivalent approximatif dans la langue cible (« executor judecătoresc ») et le traducteur mentionne entre parenthèses le syntagme d’origine. En analysant le corpus, nous avons constaté d’ailleurs que l’emprunt est une technique courante de traduction au niveau des institutions européennes. Ensuite, le terme « astreintes » est rendu en roumain par une paraphrase (« penalități cu titlu cominatoriu »). On voit donc que la traduction juridique n’est pas un mot-à-mot.

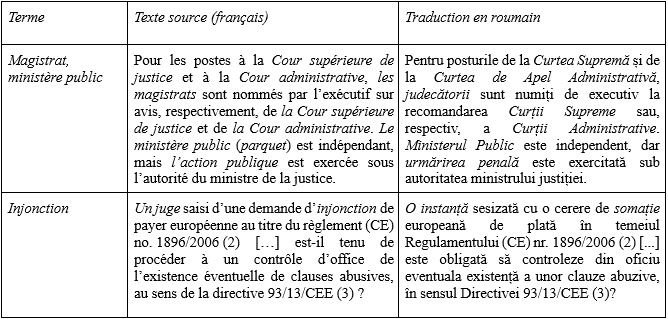

On retrouve aussi dans la classe des termes qui ont un correspondant dans la culture juridique cible des équivalents exacts du type « travail d’intérêt général » (« muncă în folosul comunității »), « prison ferme » (« închisoare cu executare »), « prison avec sursis » (« închisoare cu suspendare »), « gel des avoirs » (« sechestru »), « magistrat du siège » (« judecător »), « magistrat du parquet » (« procuror »), « classement sans suite » (« clasare »), « non-lieu » (« neînceperea urmăririi penale »), « garde à vue » (« custodia poliției »), « pièce à conviction » (« probă »), « le délibéré » (« pronunțarea »), « principe de saisine d’office » (« principiul oficialității »), « injonction » (« obligație », « somație »). Quelques exemples sont à retrouver dans le tableau suivant :

Dans le premier exemple, on observe que le terme générique « magistrats » est traduit en conformité avec le contexte par « judecătorii », tandis que le « ministère public » est rendu littéralement par « Ministerul Public ». La « Cour supérieure de justice » a comme équivalent roumain « Curtea supremă » ; en revanche, la « Cour administrative » n’a pas de correspondant dans la culture juridique cible et requiert une explicitation (« Curtea de Apel Administrativă »). En outre, le traducteur montre une bonne connaissance du contexte et rend l’expression « action publique » par « urmărirea penală » (« la poursuite pénale »).

Dans la même catégorie, certaines expressions verbales trouvent facilement un équivalent en roumain sans passer par la case traduction littérale : « infliger une peine » (« a aplica o pedeapsă »), « rendre un jugement » (« a pronunța o hotărâre »), « comparaitre devant le tribunal » (« a se prezenta în instanță »), « manquer à ses obligations » (« a-și încălca îndatoririle »), « violer la loi » (« a încălca legea »), « instruire l’affaire » (« a instrumenta speța »), « enjoindre » (« a obliga », « a impune »), « écoper d’une peine » (« a primi o pedeapsă »), « débouter quelqu’un de son action » (« a-i fi respinsă acțiunea în instanță »).

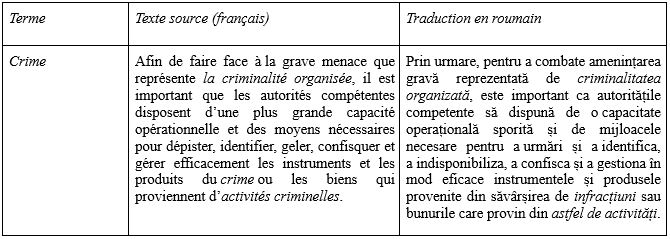

La parenté des deux systèmes juridiques facilite donc la compréhension et la traduction des termes de cette classe. Néanmoins, le traducteur doit prêter attention aux faux amis. Par exemple, le terme « crime » est traduit par « infracțiune (penală) » et non par « crimă » :

En parlant des faux amis, il faut mentionner aussi que le terme « réquisitions (du procureur) » est traduit par « cererea » et non par « rechizițiile » et que l’expression « la confusion des peines » est traduite par « contopirea pedepselor » et non par « confundarea pedepselor ». Des termes tels qu’« audition » (action d’entendre les témoins en justice) et « audience » (séance pendant laquelle ont lieu les débats et sont rendus les jugements) ne sont pas synonymiques. Une approche comparative et l’appel au contexte sont donc indispensables.

La catégorie des termes qui ont un quasi-équivalent dans la culture juridique cible nous semble la plus problématique parce que l’on est tenté de produire une traduction ethnocentrique. L’analyse contrastive doit être minutieuse, le traducteur procédant au cas par cas. Si les traits sémantiques du concept d’origine sont en grandes lignes les mêmes, on peut choisir le quasi-équivalent de la culture juridique cible. C’est le cas du couple d’infractions « corruption active » – « corruption passive » (« dare de mită » – « luare de mită ») et, respectivement, « homicide volontaire » – « homicide involontaire » (« omor calificat » – « ucidere din culpă »). Pourtant, comme les systèmes juridiques découpent la réalité différemment, il est difficile de trouver un correspondant, même partiel, pour la plupart des infractions. Le cambriolage, qui est un vol qualifié réalisé par effraction, n’a pas de correspondant exact dans le code pénal roumain, qui prévoit deux infractions séparées (« furtul calificat » et « violarea de domiciliu »). Une traduction explicative, par paraphrase, est donc nécessaire. Certaines infractions, telle que « l’escroquerie à la charité publique », frisent l’intraduisible parce qu’elles ne se retrouvent aucunement dans le code pénal roumain. Le traducteur doit consulter la définition du code pénal français et fournir une traduction explicative. Le danger le plus important de l’emploi des équivalents partiels est en effet le juricentrisme : on ne peut pas traduire « procureur de la République » par « avocatul poporului », par exemple, parce que les notions ne sont pas interchangeables. D’ailleurs, vu sa forte empreinte culturelle, le terme français est utilisé tel quel dans la traduction en roumain sur eur-lex.

Les différences entre les concepts sont parfois très subtiles. L’emprisonnement (prononcé pour des délits), la réclusion (prononcée pour les crimes de droit commun) et la détention criminelle (prononcée pour les crimes politiques) ne sont pas synonymes : on peut les traduire par le terme générique « pedeapsă cu închisoarea », mais une explicitation est nécessaire. La « Cour d’assises » n’a pas de correspondant dans le système judiciaire roumain actuel, mais on trouve son équivalent après une analyse diachronique (« curtea cu jurați », une juridiction construite selon le modèle français, qui a été dissoute en Roumanie avec l’avènement du communisme). Le recours (« recursul ») est différent du pourvoi (« recursul în casație ») : le premier est effectué auprès d’une Cour d’appel (judiciaire ou administrative), le second est formé auprès de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État. Le jugement est issu par une juridiction de première instance, étant différent de l’arrêt, qui est issu par une Cour d’appel. Le terme « acquitté » est associé avec les assises, tandis que le terme « relaxé » est utilisé dans le contexte du tribunal correctionnel. Le traducteur devra utiliser des paraphrases pour expliquer ces différences. De même, les termes « inculpé », « prévenu » et « accusé » ne sont pas synonymiques :

[…] un inculpé (personne poursuivie au cours de l’instruction préparatoire, i.e. mise en examen) devient prévenu lorsque le juge d’instruction rend contre lui une ordonnance de renvoi (il comparaît devant une juridiction répressive jugeant des délits) et il est accusé lorsqu’il est renvoyé devant la Cour d’Assises. (MORETTI 2002 : 58)

Les équivalents roumains seront choisis tenant compte de ces définitions : « inculpat », « învinuit » et, respectivement, « acuzat ». La traduction est donc, pour la plupart du temps, une négociation et un compromis. Elle se fonde sur une mise en contexte et sur une bonne connaissance des cultures juridiques envisagées.

L’absence de toute équivalence surgit, selon Moretti (2002 : 61), dans trois situations : lorsque la notion manque, lorsque la notion existe mais sans dénomination, étant exprimée dans une langue générale, et lorsqu’il y a absence de notion et de dénomination. Le troisième cas est le plus fréquent. Pourtant, les concepts qui n’ont aucun équivalent dans la culture juridique cible semblent être, en effet, les moins problématiques : ils sont traduits par calque, par emprunt ou par paraphrase explicative. On découvre dans le droit pénal français plusieurs classes de termes qui semblent intraduisibles, à commencer par les juridictions spécialisées et hiérarchisées (tribunal de police, tribunal correctionnel, tribunal pour enfants, cour d’assises pour mineurs) ; de tels concepts sont rendus par calque, comme le montre le site e-justice.europa.eu. De même, certains acteurs de la justice n’ont pas de correspondant en roumain. L’« avocat général », qui accomplit les fonctions d’un magistrat du parquet, est rendu d’habitude par « procuror » ; le terme « juge d’instruction » est traduit par calque (« judecător de instrucție ») ; le terme « juré » trouve son équivalent dans l’ancien système pénal roumain (« jurat »). Comme nous avons déjà observé, l’huissier, qui remplit plusieurs fonctions dans le système judiciaire français, trouve un quasi-équivalent dont le sémantisme est plus restreint dans la culture juridique roumaine («executor judecătoresc»). Le terme « officier de justice » est traduit soit par « grefier », soit par « agent », soit par «executor judecătoresc», en fonction du contexte. La catégorie des juges non-professionnels (les jurés de la Cour d’assises et les conseillers prud’hommes) n’a pas de correspondant dans le système roumain. Le traducteur recourra soit au calque soit à la paraphrase. Si l’emploi des termes techniques est impossible, on peut faire appel aux concepts de la langue ordinaire car « l’absence de correspondant dans une langue à un terme technique d’une autre langue n’est pas un obstacle décisif à la traduction. […] une idée technique peut être exprimée sans terme technique » (PELAGE 2007 : 169).

On voit donc que les quasi-équivalents représentent en effet le vrai danger de la traduction juridique, parce qu’on est tenté de produire une traduction ethnocentrique. Les termes qui ont un correspondant parfait sont gérés facilement, tandis que les concepts apparemment intraduisibles sont rendus par calque, emprunt ou paraphrase. En définitive, l’idéal de la traduction juridique est de maintenir l’équilibre entre la récupération du sens et la reproduction de l’effet du texte : « l’essentiel de toute pratique de traduction, et d’autant plus de la traduction juridique, se situe entre le transfert du sens et la conservation de la finalité du texte source. […] Et toutes les techniques grâce auxquelles cet objectif pourrait être atteint sont les bienvenues. » (PETRU 2016 : 188)

Conclusions

L’analyse que nous avons menée montre qu’il n’y a pas de chemin universel lorsque l’on a affaire à la traduction du droit. Affirmer que les termes qui ont un équivalent exact ou un quasi-équivalent dans la culture juridique cible font l’objet de l’équivalence fonctionnelle, tandis que les concepts sans équivalent sont rendus par équivalence formelle est une approche réductive qui ne prend pas en compte les multiples nuances, le contexte et la subjectivité du traducteur. Nous avons vu que les termes qui ont un correspondant partiel dans le droit cible sont en effet les plus problématiques. De toute manière, une analyse comparative des cultures juridiques envisagées est indispensable, car il faut connaître le système pour surmonter les défis terminologiques. Du reste, le traducteur est aussi un interprète du droit et ses choix peuvent être toujours questionnés : « demain déjà, d’autres remettront sa traduction sur le chantier… » (OST 2007 : 26). Cela arrive surtout lorsque, en dépit de leur parenté, les deux cultures juridiques présentent des incongruences manifestes.

Références bibliographiques

BAUDOIN, Marie-Elisabeth, « La traduction juridique, source de droit ou perte de sens ? Sur quelques exemples de notions intraduisibles en russe », in BASSANO, Marie, MASTOR, Wanda (éds.), Justement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, droit comparé), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse, 2020, p. 251-273.

CORNU, Gérard, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 1990.

DAVID, René, Les grands systèmes de droit contemporains, 6e éd., Paris, Dalloz, 1974.

DIDIER, Emmanuel, Langues et langages du droit, Montréal, Wilson et Lafleur, 1990.

GÉMAR, Jean-Claude, « De la traduction juridique à la jurilinguistique : la quête de l’équivalence », Meta, n. 60 (3), 2015, p. 476-493, doi : https://doi.org/10.7202/1036139ar

HARVEY, Malcom, « Traduire l’intraduisible. Stratégies d’équivalence dans la traduction juridique », ILCEA, n. 3, 2002, p. 39-49, doi : https://doi.org/10.4000/ilcea.790

KERCHOVE, Michel van de, « Langage juridique et langage usuel : vrais ou faux amis ? », International Journal for the Semiotics of Law/Revue internationale de sémiotique juridique, 22 (2), 2009, doi : https://doi.org/10.1007/s11196-012-9282-9

LADMIRAL, Jean-René, Traduire : théorèmes pour la traduction, 2e éd., Paris, Gallimard, 2002.

LEDERER, Marianne, La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif, Paris, Hachette-Livre, 1994.

LEGRAND, Pierre, « Issues in the Translatability of Law », in BERMANN, Sandra, WOOD, Michael (éds.), Nation, Language, and the Ethics of Translation, Princeton University Press, 2005, p. 30-50.

MONJEAN-DECAUDIN, Sylvie, « La traduction du droit dans la procédure judiciaire », Les Cahiers de la Justice, n. 2, 2012, p. 127-140.

MORETTI, Setty Alaoui, « Décalages et interférences en traduction juridique espagnol-français », ILCEA, n. 3, 2002, p. 51-69, doi : https://doi.org/0.4000/ilcea.804

NIDA, Eugene A., TABER Charles R., The Theory and Practice of Translation: with Special Reference to Bible Translating, Leiden, Brill, 1969.

OST, François, « Les détours de Babel », in SUEUR, Jean-Jacques (éd.), Interpréter et traduire, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 13-45.

PELAGE, Jacques, « La traduisibilité des discours juridiques », Babilónia, n. 5, 2007, p. 161-175.

PETRŮ, Ivo, « La traduction juridique : entre équivalence fonctionnelle et équivalence formelle », Études romanes de Brno, n. 37 (2), 2016, doi : https://doi.org/10.5817/ERB2016-2-14

ŠARČEVIĆ, Susan, « Translation of Culture-Bound Terms in Laws », Multilingua, n. 4 (3), 1985, p. 127-133.

SELESKOVITCH, Danica, LEDERER, Marianne, Interpréter pour traduire, Paris, Les Belles Lettres, 1984.

SIMEONI, Daniel, « La langue de traduction », La linguistique, n. 40 (1), 2004, p. 67-82.

SOURIOUX, Jean-Louis, LERAT, Pierre, Le langage du droit, Paris, PUF, 1975.

TUNC, André, Cours de grands systèmes de droit contemporain, Paris, Les cours de droit, 1970.

VINAY, Jean-Paul, DARBELNET, Jean, Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction, Paris, Didier, 1958.

WESTON, Martin, An English Reader’s Guide to the French Legal System, New York/Oxford, Berg, 1991.

Sitographie

Le Code de procédure pénale :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154

Le Trésor de la langue française informatisé (TLF) : http://atilf.atilf.fr

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Per citare questo articolo:

Carmen-Ecaterina CIOBÂCĂ, « Quelques incongruences dans la traduction du droit pénal français. Approche contrastive », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.