Marta SOBIESZEWSKA

Comparer et traduire les droits pour comprendre un peuple étranger

Marta Sobieszewska

Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin

marta.sobieszewska@mail.umcs.pl

Abstract

The objective of this communication is to present some remarks on the usefulness of comparative law in teaching foreign legal terminology on the example of French in Poland (but not only). This study is shared research between two disciplines, the close link of which is well known: translation studies and law. This fusional relationship, called « juritraductology » (the science of translating legal texts), constantly reminds us that the law is said, written and translated, and therefore necessarily done in a language. By anchoring our reasoning in the dynamics of transformation, let us try to demonstrate the need to implement effective development of linguistic skills understood in the broad sense among students, future legal translators.

Résumé

L’objectif de cet article est de montrer l’utilité du droit comparé dans l’enseignement d’une terminologie juridique étrangère sur l’exemple du français en Pologne (mais pas seulement). Notre étude s’inscrit dans le cadre de recherches entre deux disciplines dont le lien étroit est bien connu : la traductologie et le droit. Cette relation fusionnelle, appelée « juritraductologie », rappelle constamment que le droit se dit, s’écrit et se traduit, donc se fait forcément dans une langue. En ancrant notre raisonnement dans les dynamiques de transformation, essayons de démontrer la nécessité de mettre en œuvre un développement efficace des compétences juridiques et linguistiques chez les étudiant(e)s formé(e)s à la traduction juridique.

1. Introduction

Il n’existe pas une méthode idéale d’enseignement de la traduction et nous ne prétendons nullement en inventer ici une nouvelle, digne de ce titre. Au contraire, nous souhaitons faire part de notre contribution à ces enseignements en rappelant l’utilité du droit comparé dans l’enseignement d’une terminologie juridique étrangère et de la traduction juridique. Il s’agit d’une méthode bien connue, mais un peu négligée dans la formation universitaire (au moins en Pologne).

La plupart des enseignants partagent l’opinion que le traducteur devrait connaître parfaitement une langue étrangère et posséder une bonne culture générale (le « bagage » chez GEMAR (2007 : 27) ou l’« encyclopédie » chez ECO (1979)). En théorie, la formation du traducteur tient dans un système binaire : enseigner une langue étrangère et enseigner à traduire. Autrefois, on a souvent confondu l’enseignement d’une langue étrangère avec celui de la traduction. Pourtant, les deux formations ne sont pas comparables, chacune faisant appel à des techniques et des méthodes différentes.

De même, l’apprentissage et l’enseignement d’une terminologie[1] étrangère pour des traducteurs se différencient de l’apprentissage et l’enseignement des langues sur d’autres objectifs et cela pour plusieurs raisons. Par exemple, l’enseignant(e) de français juridique langue étrangère concentre avant tout ses efforts autour du français de spécialité, alors que l’enseignement d’une terminologie juridique étrangère « implique nécessairement le recours au contenu du droit qu’elle porte » (BERGMANS 1987 : 92). En effet, comme le dit Sylvie Monjean-Decaudin (2022 : 40), la terminologie juridique « constitue un champ de spécialisation dont les objectifs servent à répertorier les termes propres à un domaine du droit, définir les termes, chercher leurs équivalents dans une autre langue ».

Dans le domaine juridique, le problème réside souvent dans l’absence de référents opératoires communs entre systèmes de droit différents et le traducteur doit compenser cette absence :

Un mathématicien, un physicien, un chimiste, qui a étudié sa discipline aux États-Unis et appris à résoudre des problèmes d’une certaine nature, pourra résoudre les mêmes problèmes au Japon ou en Suède. En bref, ses connaissances techniques sont directement transposables dans un autre milieu. En revanche, un juriste spécialisé dans les successions en droit français ne peut pas donner une consultation sur une question de succession en droit espagnol, même s’il connaît le castillan, à moins qu’il n’ait étudié les deux systèmes de droit : ces connaissances techniques ne sont pas directement transposables dans un autre milieu. (PELAGE 2001 : 25)

Le droit diffère selon les pays, et les systèmes juridiques sont étroitement liés aux langues qui les expriment. Parfois, une langue peut être associée à plusieurs systèmes juridiques, et un système juridique peut être exprimé dans plusieurs langues. Mais au lieu de voir dans cette mosaïque des symboles de dissemblance, on peut y discerner une richesse qui, en mettant en avant « la multiplicité de notre monde », favorise l’ouverture d’un espace de communication. Cette dernière (du lat. communicare) ne signifie pas seulement une « mise en commun », un « partage », mais également une « transmission », un « échange » (WINKIN 2016 : 97). Dans ce cadre, les programmes d’études doivent répondre à un des besoins fondamentaux : la communication juridique et judiciaire entre membre de communautés de langues différentes et de cultures juridiques « pour connaitre un peuple étranger, pour comprendre ses mœurs et pénétrer son génie » (CAPITANT 1930 : 7).

Un(e) étudiant(e) muni(e) d’une connaissance assez avancée du français général, qui souhaiterait s’ouvrir à un système du droit différent du sien, devra acquérir des compétences indispensables pour affronter ultérieurement l’apprentissage de la traduction spécialisée. Il/elle devra non seulement se pencher sur les difficultés linguistiques mais aussi sur les convergences et les divergences par rapport au système juridique de son pays. Il/elle aura donc bel et bien besoin de s’appuyer sur la terminologie juridique (ou spécialisée) et sur le droit comparé pour comprendre les particularités d’un droit lié à la langue d’apprentissage. Ainsi pourrait-on développer le système binaire de la formation « classique » du traducteur juridique et d’en faire le système quaternaire qui comprend également l’enseignement de la terminologie spécialisée et le droit comparé :

FORMATION DU TRADUCTEUR JURIDIQUE

I. enseigner une langue étrangère

II. enseigner une terminologie juridique étrangère

III. enseigner le droit comparé

IV. enseigner à traduire

Il s’agit d’appliquer une méthode de formation du traducteur juridique qui « essaye de tirer au maximum profit de l’implication simultanée des coordonnées juridique et linguistique » (BERGMANS 1987 : 89). Pour cela, il conviendrait de dissocier et d’enseigner séparément ces quatre spécialités qui appartiennent à disciplines distinctes : l’enseignement d’une langue étrangère – la glottodidactique ; l’enseignement d’une terminologie – la linguistique ; l’enseignement du droit comparé – le droit ; et l’enseignement de la traduction – la traductologie.

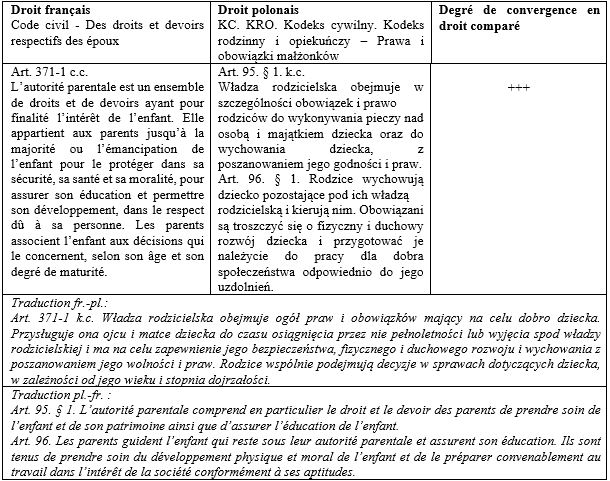

En nous inspirant des travaux de Cerije (MONJEAN-DECAUDIN : 2022) et des idées de Prieto Ramos et Orozco Jutorán (2015), nous comparerons des dispositions du code civil français et polonais concernant des devoirs et des droits respectifs des époux. À partir d’une fiche traductologique (adaptée à notre étude et à nos besoins), nous voulons montrer (ou plutôt rappeler) le rôle fondamental du droit comparé dans la traduction juridique. Dans notre étude, la méthode comparative nous permettra de :

- trouver l’équivalent français de termes polonais et vice versa;

- faire mieux entrer les solutions adoptées dans le droit de la famille polonais (qui est en général peu connu), dans le cadre des concepts familiers aux lecteurs ;

- établir le degré de convergence en droit comparé.

Et puisqu’on ne peut comparer que des choses comparables, nous voudrions nous limiter aux tendances législatives en matière familiale : les droits et devoirs liés au mariage.

2. Comparer et traduire

La traduction juridique en droit comparé « consiste à transposer, en remplaçant une expression linguistique par celle d’une autre langue, le contenu juridique d’un terme d’un droit à un autre, de telle sorte que le terme traduit évoque dans la pensée du juriste qui le lit l’image que le concept possède dans le droit originaire et non dans son propre droit » (BERGMANS 1987 : 96). De plus, la difficulté de la traduction d’une terminologie juridique étrangère résulte du fait que les termes du droit sont souvent culturellement marqués : « derrière un terme juridique, c’est toute une culture juridique qui transparaît » (TERRAL 2004 : 877).

Les études pour comparer les droits s’accompagnent d’un travail sur la traduction. D’une part, les comparatistes prennent la mesure de l’utilité de la traduction pour la comparaison et, d’autre part, les traducteurs se rendent compte de l’utilité du droit comparé pour la traduction. En général, les juristes comparatistes sont confrontés à la terminologie juridique étrangère en tant qu’opération indissociable de la comparaison des droits. Ainsi, les outils mis en place, comme la classification des droits en familles et les diverses méthodes de comparaison, pourraient constituer un apport précieux pour la didactique du français du droit.

Le recours au droit comparé permet la mise en parallèle de deux droits : le droit source et le droit cible. Il s’agit d’une « étape à caractère non linguistique car elle relève de la comparaison des institutions sources et des institutions cibles » (MONJEAN-DECAUDIN 2013 : 22) dans une galaxie d’institutions judiciaires. Dans cette étude, notre attention est focalisée sur le droit comparé qui joue un rôle pivot dans le processus juritraductologique en permettant de découvrir et de comprendre la signification des termes. Ainsi, notre démonstration s’appuiera sur le droit comparé. Illustrée par des traductions des articles du code civil en langues française et polonaise, cette méthodologie peut être utilisée pour former des traducteurs/traductrices qui interprètent des textes à teneur juridique. Voici quelques exemples :

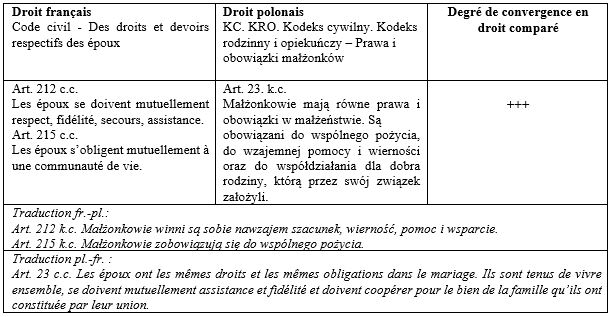

Exemple (1)

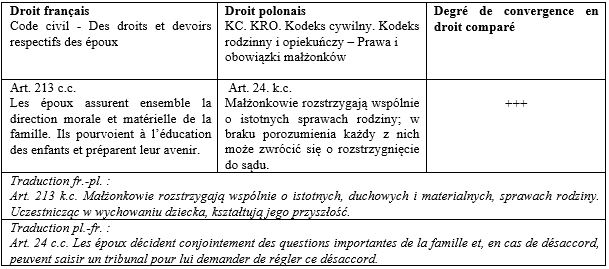

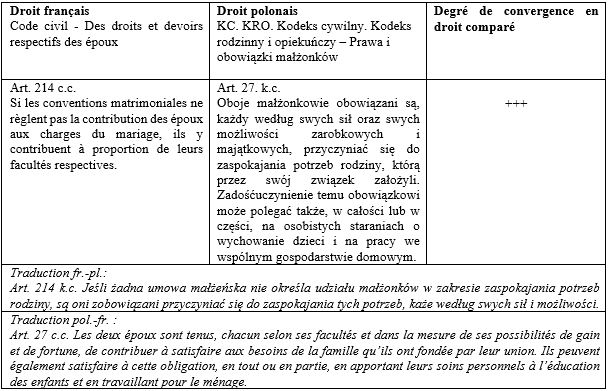

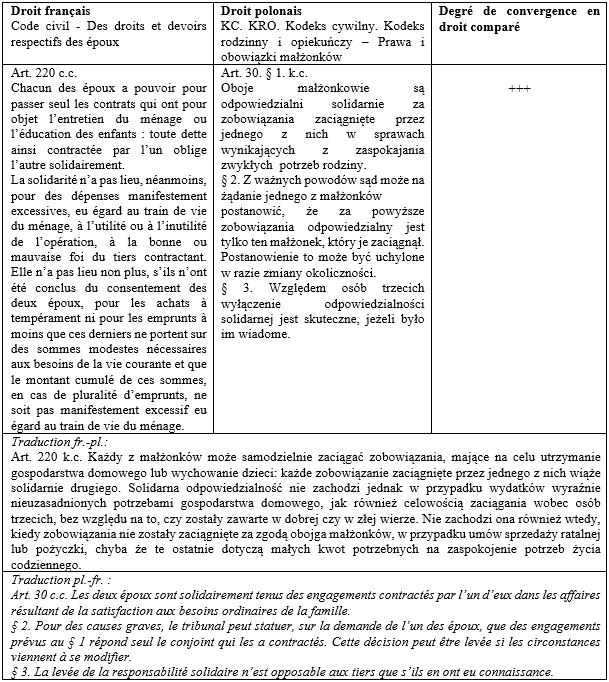

On peut observer que la question d’équivalence ne se pose pas de la même manière pour le traducteur et pour le juriste, le premier cherchant en principe à produire un texte équivalent au texte de départ (pour un public d’une autre culture) et le second une équivalence juridique. En droit, le principe de l’équivalence paraît simple. On considère que, quel que soit le système juridique, le principe reste le même : il s’agit de chercher des analogies et des convergences entre les deux systèmes différents (SOBIESZEWSKA 2023 : 97).

Exemple (2)

Exemple (3)

Exemple (4)

Exemple (5)

Afin de connaître la langue d’une autre culture (VALDENEBRO SÁNCHEZ 2023), il est bien utile de lire et comparer des textes qui ont la même position dans la hiérarchie des sources du droit, par exemple le « kodeks cywilny » polonais et le code civil français. Leur lecture permet de mettre en évidence le degré de convergence en matière appelée « droit civil », ou le cas échéant « droit de la famille ». La comparaison des articles des codes civils français et polonais relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux nous permet de constater le haut degré de convergence en droit comparé. D’ailleurs, le code civil, étant un recueil officiel des plus importantes dispositions législatives du droit civil, constitue aussi une base terminologique proprement dite pour le traducteur. Ainsi, en tant qu’outil juridique, le droit comparé s’est également révélé être un instrument précieux et irremplaçable dans la traduction juridique, car il permet au traducteur d’arriver à une certitude dans ses choix de traduction, par exemple :

[fr.] convention matrimoniale – [pl.] umowa małżeńska ;

[fr.] responsabilité solidaire – [pl.] odpowiedzialność solidarna ;

[fr.] autorité parentale – [pl.] władza rodzicielska ;

[fr.] communauté de vie – [pl.] wspólne pożycie.

3. Comparer pour mieux connaître

La traduction d’un texte juridique ne peut se faire sans une comparaison des droits, dont la connaissance est requise pour réaliser l’équivalence juridique. Comme le rappelle Jean-Claude Gémar (2018 : 12), « traduire le droit est, par définition ou essence, un exercice de droit comparé. D’où la nécessité de l’analyse comparative des droits en traduction juridique ». L’analyse comparative devrait être conduite par l’analyse de termes et notions présentant diverses difficultés de traduction, démontrant la nécessité́ du droit comparé.

Le « Ministre de la Justice », en Belgique, renvoie au « Garde des sceaux » (sous-entendu de l’État) en France (le titre traditionnellement donné au ministre de la Justice, dépositaire de ces sceaux). « Les problèmes de traduction posés par ces termes sont directement liés à l’évolution historique du système juridique où ils ont vu le jour dans la mesure où chaque système a développé ses propres institutions et, à l’intérieur de ces institutions, diverses méthodes ont été favorisées par rapport à d’autres » (TERRAL 2004 : 883). De plus, un même concept peut avoir un sens différent d’un système juridique à l’autre. Le terme « société anonyme » désigne deux notions juridiques distinctes en droit québécois et en droit français (TERRAL 2004 : 880).

En traduction juridique, lorsque les deux systèmes ne coïncident pas, l’erreur d’appellation risque de faire apparaître un objet différent de celui que désignait l’original, comme dans les exemples qui suivent.

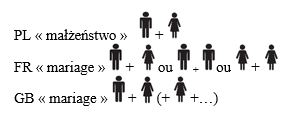

En Pologne, selon l’art. 1 § 1 du code de la famille et de la tutelle, le mariage se forme lorsqu’un homme et une femme comparus simultanément par devant l’officier d’État civil échangent des consentements qu’ils se prennent pour époux : « Art. 1. Zawarcie małżeństwa § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński ».

La Pologne se trouve parmi 5 pays de l’UE (Slovaquie, Lituanie, Roumanie, Bulgarie), qui ne reconnaissent aucune forme d’union officielle pour les couples homosexuels.

En France, jusqu’à la loi 2013-404 du 17 mai 2013, le mariage était l’institution par laquelle un homme et une femme s’unissaient pour vivre ensemble et fondait une famille. La nouvelle loi a consacré le droit au mariage des personnes de même sexe. L’article 143 du code civil énonce : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

Alors que dans les pays francophones d’Afrique, par exemple, une même langue est utilisée pour véhiculer des systèmes juridiques distincts. Ainsi, dans la catégorie « mariage » s’insère également la polygamie[2]. Selon article 177 du code civil de la République Gabonaise l’acte de mariage énonce également « le choix fait par les époux de la monogamie ou de la polygamie ». Les époux peuvent donc « opter pour la forme monogamique ou polygamique du mariage », ce qui n’est pas possible en France. Selon l’article 147 du code civil français : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». D’un point de vue pénal, la polygamie est une infraction passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 433-20 du code pénal).

Au niveau des analyses contrastives qui concernent des langues différentes, les termes « mariage » en français et « małżeństwo » en polonais sont des équivalents sémantiques partiels parce que leur signification globale n’est pas la même et qu’ils n’évoquent pas le même concept (c’est-à-dire leur référence virtuelle n’est pas unique). Pourtant, le problème aisément détecté est que le même terme « mariage » en Français renvoie à des référents divers qui sont déterminés par le système juridique, non linguistique. À titre d’illustration :

Il y a donc des cas où la réalité permet de traduire « mariage » par « małżeństwo » et d’autre cas, d’autres contextes, où le traducteur devra ajouter un adjectif « homoseksualne » (homosexuel) » ou « poligamiczne » (polygamique) pour exprimer dans la langue d’arrivée l’univers de la langue de départ.

4. Comparer pour mieux comprendre

Les relations sémantiques des termes tels que « divorce » (ang. divorce) et « séparation » (ang. separation) sont dignes d’être relevées selon une perspective de droit comparé. Les juristes romains utilisaient le terme « divortium » dans le sens du mot polonais « rozwód » et du mot anglais « divorce ». Les pays sous l’influence du droit canonique, tels que l’Espagne (et certains pays d’Amérique latine), en acceptant la doctrine de l’indissolubilité du lien conjugal, utilisaient le terme « divorcio » dans le sens de « séparation ». Le code civil espagnol de 1889 admet les deux formes de mariage, le mariage religieux que doivent contracter tous les Catholiques, et le mariage civil (art. 42[3]). « Le divorce ne produit pas d’autre effet qu’une séparation, c’est-à-dire une suspension de la vie commune. En réalité, le code parle de divorce au sens de la separatio quoad thorum et mensam (il s’agit de la séparation de corps, c’est-à-dire, littéralement, une séparation en ce qui concerne le lit et la table) et non pas au sens de rupture définitive (divortium quoad vinculum) » (SANZ DE ALBA 1981). En allemand, le terme « divorce » se traduit par « Scheidung », tandis que « séparation » se traduit par « Trennung », de même qu’en Suisse alémanique, par exemple :

[al.] Trennung oder Scheidung bergen für Mütter mit betreuimgsbedürftigen Kindem ein grösseres Risiko, von der Sozialhilfe abhängig zu werden, als für Väter.

[fr.] Une séparation ou un divorce implique un risque plus grand pour les mères ayant des enfants à leur charge que pour les pères de devenir dépendantes de l’aide sociale. (BELSER 2007)

En revanche, en Autriche, ces mêmes termes ont des significations inversées :

[al.] Trennung und Scheidung einer Ehe

§23. (1) Die Trennung der Ehe und die Scheidung der Ehegatten von Tisch und Bett wird nach den Gesetzen des Staates beurteilt, dem die Ehe – gatten zur Zeit ihrer einverständlichen Trennung oder Scheidung oder zur Zeit der Erhebung der Klage angehören. Sind diese Gesetze für den einen und den anderen Ehegatten verschieden, sa wird die Trennung und sie Scheidung nach den Gesetzen des Staates beurteilt, dem zuletzt beide Ehegatten angehört haben.

[fr.] Le divorce et la séparation de corps

§23. (1) Le divorce et la séparation de corps sont régis par les lois de l’État dont les époux sont ressortissants au moment du divorce ou de la séparation par consentement mutuel ou au moment de l’introduction de la demande. Si ces lois sont différentes le divorce et la séparation sont régis par les lois de l’État dont les époux furent ressortissants en dernier lieu. (MAKAROV 1953)

On peut observer que le droit comparé étant la discipline qui étudie le droit étranger, il permet d’améliorer les connaissances du droit national et de mieux comprendre les cultures juridiques étrangères. En outre, là où il est nécessaire d’analyser des systèmes juridiques étrangers, la traduction joue un rôle très important. À cet égard, Sylvie Monjean-Decaudin (2012 : 312) souligne que « la traduction est un outil auxiliaire du droit comparé ».

Conclusion

Les réflexions faites jusqu’ici montrent bien que l’enseignement/apprentissage d’une terminologie juridique étrangère présente une particularité par rapport à d’autres cours de langue à visée professionnelle. Le professeur de français juridique langue étrangère concentre avant tout ses efforts autour du français de spécialité car il s’agit d’un cours de langue et non d’un cours de droit. Pourtant, comme le rappelle Eliane Damette (2007 : 7), « une certaine connaissance du réfèrent est nécessaire car le langage juridique (et donc le cours de français juridique) se réfère à des réalités précises et techniques qu’il s’agit de comprendre afin de pouvoir communiquer efficacement ».

Dans ce contexte, l’utilité du droit comparé dans l’enseignement d’une terminologie juridique étrangère est incontestable. Pour bien comprendre (et traduire) un texte juridique, il faut s’appuyer sur le droit comparé, développer les connaissances linguistiques et extralinguistiques, par exemple la connaissance du contexte de situation dans lequel se produisent les énoncés. Le niveau culturel permet d’atteindre le sens des mots ou des énoncés d’une manière plus précise. Certainement, les programmes d’études doivent permettre à tout étudiant de développer ces compétences.

Références bibliographiques

BELSER, Katharina et al. (éds.) « Le divorce mène-t-il tout droit à l’aide sociale ? Faits et conséquences concernant la contribution d’entretien après le divorce, le soutien financier par des proches parents et l’aide sociale », in Questions au féminin, n. 1, 2007. file:///C:/Users/mediamarkt/Downloads/questions_au_feminin20071ledivorcemene-t-iltoutdroitalaidesocial.pdf (consulté le 26.04.2024).

BERGMANS, Bernhard, « L’enseignement d’une terminologie juridique étrangère comme mode d’approche du droit comparé : l’exemple de l’allemand », Revue internationale de droit comparé, n. 39 (1), 1987, p. 89-110.

CAPITANT, Henri (dir.), Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, Paris, 1930.

Code civil français.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136137/1966-02-01 (consulté le 26.04.2024).

Code civil du Gabon, édité par la Direction des Publications Officielles Libreville, septembre 1995, JO de la République Gabonaise. https://www.legigabon.com/les-codes (consulté le 17.06.2024)

CERIJE : Centre de recherche interdisciplinaire en juritraductologie. https://www.cerije.eu/ (consulté le 10.06.2024).

DAMETTE, Éliane, Didactique du français juridique. Français langue étrangère à visée professionnelle, L’Harmattan, Paris, 2007.

ECO, Umberto, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs (trad. par M. Bouzaher), Grasset, Paris, 1985 [1979].

GÉMAR, Jean-Claude, « Retour à la sagesse ? Sept piliers du savoir-faire du traducteur juridique », in LAVAULT-OLLEON, Élisabeth Traduction spécialisée : pratiques, théories, formations, Peter Lang, Bern, 2007, p. 27-43.

GÉMAR, Jean-Claude, « L’analyse comparée en traduction juridique, ses enjeux, sa nécessité », International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, n. 31 (4), 2018, p. 957-975.

MAKAROV, Aleksander N., Quellen des internationalen Privatrechts: Gesetzestexte, Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, De Gruyter, Berlin/Tübingen, 1953.

MONJEAN-DECAUDIN, Sylvie, La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à l’étude de la linguistique juridique, Dalloz, Paris, 2012.

MONJEA-DECAUDIN, Sylvie, « Réflexion sur l’inflexion du signifié dans la traduction juridique de Claude Bocquet », in Parallèles, n. 25, 2013, p. 19-29.

MONJEAN-DECAUDIN, Sylvie, Traitée de juritraductologie, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2022.

PELAGE, Jacques, Éléments de traductologie juridique. Application aux langues romanes, Autoédition, Paris, 2001.

PRIETO RAMOS, Fernando, OROZCO JUTORÁN, Mariana, « De la ficha terminólogica a la ficha traductólogica : hacia una lexicografía al servicio de la traducción jurídica », Babel, n. 61 (1), 2015, pp. 110-130. DOI:10.1075/babel.61.1.07ram

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 (consulté le 20.06.2024).

SANZ DE ALBA, Pierre, « La question du divorce en Espagne : une évolution en voie d’achèvement », in Revue internationale de droit comparé, n. 33 (1), 1981, p. 69-90.

SOBIESZEWSKA, Marta, « Contrainte et liberté dans l’approche juritraductologique », in WOLOWSKA, Katarzyna, BIEN, Janusz, MAZURKIEWICZ, Paulina (éds.), Entre liberté et contrainte dans la recherche linguistique, Peter Lang, Berne, 2023, p. 91-105.

TERRAL, Florence, « L’empreinte culturelle des termes juridiques », in Meta, n. 49 (4), 2004, p. 707-984.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf (consulté le 20.04.2024).

VALDENEBRO SÁNCHEZ, Jorge, L’aspect culturel en traduction juridique. De l’analyse supra, macro, micro et nanoconceptuelle de la terminologie pénale (France et Espagne), Peter Lang, Bern, 2023.

WINKIN, Yves, « Vers une anthropologie de la communication », in DORTIER, Jean-François, La Communication, Éd. Sciences Humaines, Auxerre, 2016, p. 97-104.

[1] Nous utiliserons « terminologie » pour faire référence à l’ensemble des termes propres à un domaine spécialisé, le cas échéant, propres au droit ; syn. vocabulaire.

[2] La polygamie, entendue dans son acception commune comme l’état d’un homme légitimement marié à deux ou plusieurs femmes.

[3] La Ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos los que profesen la religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determina este Código.

Per citare questo articolo:

Marta SOBIESZEWSKA, « Comparer et traduire les droits pour comprendre un peuple étranger », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.