Michela TONTI

Les enjeux de la vulgarisation juridique française et européenne à l’aune de la reformulation intralinguistique de ChatGPT : des solutions prêtes-à-porter ?

Michela Tonti

Université de Bergame

michela.tonti@unibg.it

Abstract

Observation of the issues involved in public legal education in France and Europe using intralinguistic reformulation forms the core of the present work, which is structured as follows. The obvious trend towards morphosyntactic reformulation according to certain strategies detailed by the respective French and European institutional guides to inclusion and neutral language is widely observed in the first part of this work, while in the second part, the major challenge posed by public legal education, namely bringing the citizenry closer to the law, will be measured using ChatGPT.

Résumé

L’observation des enjeux de la vulgarisation juridique en France et en Europe à l’aide de la reformulation intralinguistique représente le cœur du présent travail qui s’articule comme suit. La tendance manifeste à la reformulation morphosyntaxique selon certaines stratégies détaillées par les guides institutionnels respectifs de France et d’Europe en matière d’inclusion et de langage neutres est largement constatée dans le premier volet de ce travail, alors que dans le deuxième volet, le défi majeur que la vulgarisation juridique pose, à savoir le rapprochement du corps citoyen au droit, sera mesuré en se servant de ChatGPT.

Introduction

Le binôme Intelligence artificielle (désormais IA) et vulgarisation juridique constitue une pierre angulaire de nos recherches (TONTI 2024), nous car nous estimons que l’accessibilité des macro-thèmes ayant trait à des questions juridiques d’intérêt général pour la communauté citoyenne est à prioriser par rapport à d’autres savoirs.

Les droits linguistiques englobent l’ensemble des droits relatifs à l’usage et à la promotion des langues, tandis que l’accès au droit est fondamental pour le grand public afin qu’il puisse comprendre une matière souvent perçue comme complexe et réservée aux personnes spécialisées dans ce domaine. Pourtant, le droit régit presque tous les aspects de la vie au quotidien : du contrat de travail à la consommation, du droit de famille à la liberté de circulation… C’est à cet égard qu’intervient la vulgarisation juridique, un outil essentiel pour rapprocher le droit des citoyens. La vulgarisation juridique consiste en effet à délivrer une information juridique en la rendant compréhensible et accessible au plus grand nombre. Il s’agit de traduire des concepts juridiques complexes en un langage clair et compréhensible, tout en veillant à bien conserver leur sens et leur pertinence. Toutefois, dans la mesure où les textes vulgarisés s’adressent à la fois aux femmes et aux hommes, il nous semble qu’il serait souhaitable que le processus de vulgarisation tienne aussi compte de la question du genre pour éviter la discrimination par l’écriture non inclusive.

Compte tenu de ce qui précède et de la relative simplicité d’accès à l’outil ChatGPT[1], la problématique à laquelle nous cherchons à répondre dans cet article est la suivante : dans quelle mesure la reformulation intralinguistique de ChatGPT parvient-elle à répondre aux défis que la vulgarisation pose tout en respectant à la fois la matière juridique et la non-discrimination linguistique des genres ? Pour ce faire, nous avons demandé à l’outil de reformuler de façon inclusive ou neutre des fiches thématiques et de vulgarisation, rédigées en langue française de France respectivement par le ministère de la Justice française et par le Parlement européen. Il est indéniable d’observer que ces fiches, bien qu’elles s’adressent à tout le corps citoyen ne sont pas formulées de façon inclusive. Le dispositif est sollicité à l’aide de consignes qui orientent la reformulation intralinguistique des fiches dans une double perspective : d’une part, l’écriture inclusive telle qu’elle est culturellement conçue en France et, d’autre part, le langage neutre du point de vue du genre préconisé par les institutions européennes et notamment par le Groupe de Haut Niveau sur l’égalité des genres et la diversité.

Si l’inclusion à travers l’écriture constitue l’amorce de notre problématique et que la performance de ChatGPT sera confrontée au début de la présente étude à cette tâche, nous aiguillons notre recherche à partir d’une exploration sur corpus. Autrement dit, nous faisons parler nos données attestées dans la base empirique que nous avons établie suite à la reformulation intralinguistique de celles-ci pour élargir notre observation corpus-oriented. Nous ne nous attardons pas à introduire davantage les caractéristiques programmatiques de la vulgarisation, ni les différentes stratégies adoptées dans le cadre de l’écriture inclusive et du langage neutre du point de vue du genre, leur genèse et leur état de l’art car nous avons abordé ce sujet dans notre précédente étude pilote consacrée à ChatGPT dans sa version gratuite 3.5 et à ses performances en termes de reformulation intralinguistique inclusive uniquement à partir des fiches pratiques du ministère de la Justice française (TONTI 2024). Le présent travail s’articule comme suit : la tendance manifeste à la reformulation morphosyntaxique selon certaines stratégies détaillées par le Guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe (2022) et par le guide Usage d’un langage neutre du point de vue du genre (2018) fera l’objet de notre première partie, une analyse comparative des issues produites par l’outil sera menée tout en soulignant l’adaptation parfois servile des consignes des guides respectifs de la part de la machine à l’encontre d’énoncés généralement tournés au masculin générique qui peuvent déboucher sur des hallucinations. La deuxième partie sera en revanche consacrée à l’observation du défi majeur que la vulgarisation juridique relève et que nous mesurons à travers la reformulation de l’outil ChatGPT : rapprocher le droit des citoyens, en les informant, les éduquant, et en leur donnant les outils nécessaires pour exercer pleinement leurs droits.

1. Entre fidélité aux préconisations des guides français et européen en matière de rédaction inclusive et hallucinations de l’outil

1.1. Encadrement du corpus

En ce qui concerne le corpus de travail, nous avons reformulé 30577 mots contenus dans des fiches thématiques, puisant nos sources dans deux corpus institutionnels relevant du Parlement européen et du ministère de la Justice française. Au niveau européen, les fiches thématiques sur l’Union européenne abordent cinq macro-thèmes : 1. Le fonctionnement de l’Union européenne ; 2. Économie, sciences et qualité de vie ; 3. Cohésion, croissance et emploi ; 4. Citoyens : droits fondamentaux, sécurité et justice ; 5. Les relations extérieures de l’Union.

Nous avons retenu le macro-thème 4. portant sur les citoyens, leurs droits fondamentaux, la sécurité et la justice qui se décline dans les deux sous-volets suivants : Droits individuels et collectifs et Espace de liberté, de sécurité et de justice ; nous précisons les intitulés respectifs des fiches lors de l’observation des résultats de la sortie de ChatGPT à partir d’un texte source donné.

Au niveau français, nous avons élargi l’analyse à plusieurs macro-thèmes qui en l’occurrence sont au nombre de six : 1. Action en justice ; 2. Prise en charge par la justice ; 3. Infraction ; 4. Famille ; 5. Vie quotidienne ; 6. Travail. Les fiches explorées affectent les six domaines susmentionnés.

La rédaction des textes aussi bien français qu’européens remonte au même intervalle de temps attesté entre mai 2023 et mai 2024. Deux prompts faisant respectivement référence aux préconisations du Guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe (2022) et du guide Usage d’un langage neutre du point de vue du genre (2018) ont été conçus : « Reformule de façon inclusive selon les règles de l’inclusion à la française » et « Reformule le texte selon les critères d’un langage neutre du point de vue du genre préconisés par l’Union européenne ». Au vu des consignes données, une articulation bien distincte semble se dresser sur le plan de la reformulation des fiches et notamment dans la perspective de l’inclusion et du langage neutre qui constitue l’amorce de notre travail.

1.2. Le défi de la vulgarisation juridique inclusive en France

Passant en revue les stratégies discursives proposées par le sommaire du guide français (2022) nous relevons les indications suivantes[2] : – Employer les noms féminins ou masculins de métiers, titres, grades et fonctions en accord avec le genre de la personne concernée ; – Recourir aux termes épicènes ; – Présenter intégralement l’identité des personnes[3] ; – Diversifier les représentations des femmes et des hommes ; – Veiller à équilibrer le nombre et les représentations de femmes et d’hommes.

Dans la perspective de ces préconisations, nous établissons nos premières observations en matière d’écriture inclusive et de reformulation intralinguistique mise à l’œuvre par ChatGPT version 4.0. La sélection des exemples est qualitative, néanmoins, il s’agit globalement de mécanismes dont l’impact en termes d’occurrences demeure considérable. Les faits de langue dont il n’existe qu’une seule occurrence dans notre corpus sont également pris en compte et dûment signalés.

Dans un premier temps, nous observons les formes correctement reformulées, dans un second temps, celles qui n’ont pas connu une issue positive au vu des préconisations du guide français (2022). Nous empruntons à Marie-Anne Paveau (2002 : 123) les trois modes de formation du féminin des noms de métier qu’elle propose :

a. la flexion morphologique (marques sur le nom, du type « écrivaine », « directrice») ;

b. la flexion morphosyntaxique (le marquage est assuré par le déterminant pour les noms épicènes du type la « ministre », la « judoka ») ;

c. la flexion énonciative par reprise pronominale (« les ministres, elles sont admirables »), lexicale (« les ministres sont de bonnes négociatrices »), ou par phénomène d’accord (« les ministres sont compétentes »).

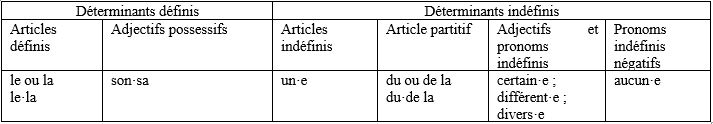

Le déterminant porte la marque du genre du nom tête et celle du nombre du groupe nominal. Nous présentons ci-dessous les deux grandes classes de déterminants. Parmi les déterminants définis correctement repérés par l’outil ChatGPT, nous rangeons l’article défini et le déterminant possessif, alors que parmi les déterminants indéfinis bien tamisés par l’outil, nous classons l’article indéfini, l’article partitif, les déterminants dits « indéfinis », ainsi que les déterminants négatifs :

Tableau 1. Les deux grandes classes de déterminants attestées dans le corpus

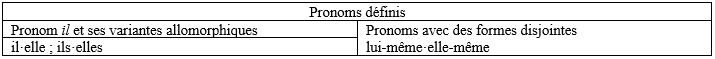

Parmi les pronoms définis, la troisième forme au singulier ou au pluriel est régulièrement traitée par l’outil :

Tableau 2. Exemples de pronoms définis attestés dans le corpus

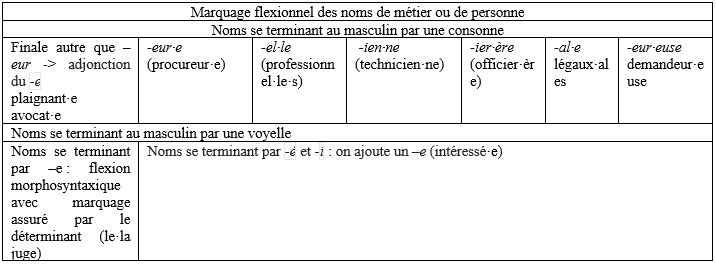

La morphologie flexionnelle comprend la flexion nominale, qui regroupe les variations de forme du substantif et de l’adjectif, et la flexion verbale. Nombre de marques flexionnelles correctement repérées par l’outil ont été détectées, nous les détaillons ci-dessous en les articulant par variation de forme du nom de métier ou de personne, phénomène de l’accord respectivement dans le groupe nominal et verbal :

Tableau 3. Exemples de flexion morphologique attestés dans le corpus

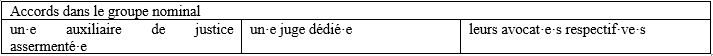

Tableau 4. Exemples de flexion par accord dans le groupe nominal

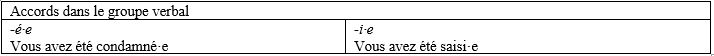

Tableau 5. Exemples de flexion par accord dans le groupe verbal

Les reformulations au plan morphologique sont les plus nombreuses et les plus cohérentes, à quelques exceptions près, comme dans le cas de la suffixation -teur ; -trice qui circule erronément ainsi : -teur·rice (« conciliateur·rice » ; « médiateur·rice » ; « enquêteur·rice·s » ; « tuteur·rice » ; « curateur·rice »). Des reformulations au plan sémantique sont également envisagées, signalons à titre d’exemple l’énoncé suivant : « Toute personne (mineure ou majeure) victime d’une infraction peut porter plainte », alors que le syntagme « Tout individu » figurait dans la fiche source.

Des résistances demeurent à l’égard de certains termes aux contours plus techniques comme « les créanciers », « les bailleurs » pour lesquels aucune proposition de reformulation n’est avancée par le dispositif. Parmi les noms de métier de prestige comme « le doyen », lié à la dignité de supérieur dans un cadre académique, aucune reformulation n’est fournie, néanmoins il s’agit d’une seule occurrence dans notre corpus. Par ailleurs, les unités lexicales suivantes : « le demandeur », « le juge », « le procureur » figurent souvent au masculin. Lorsqu’une reformulation est proposée, elle exploite la flexion morphosyntaxique (le marquage est assuré par le déterminant pour les noms épicènes du type « la juge ») avec dédoublement du déterminant et des marques d’accord ; à ce type de flexion, s’ajoute la flexion morphologique en -e sur le nom comme pour l’unité lexicale « procureur ». Notons une particularité en ce qui concerne l’unité lexicale « demandeur », puisque la langue du droit – cadre dans lequel nous nous situons – dispose d’une solution pratique, à savoir la féminisation en « demanderesse » ; cependant, cette forme n’est jamais attestée, ni dans le texte source, ni dans le texte cible, suite à la reformulation automatique.

Les accords dans le groupe nominal posent parfois problème :

(1) « En matière familiale, des médiateur·rice·s familiaux spécialement formé·e·s peuvent intervenir » (La médiation, mis à jour le 24 mai 2024).

Le passage : « des médiateur·rice·s familiaux spécialement formé·e·s » témoigne de cette difficulté du dispositif à rapporter tous les éléments à la double forme, notamment lorsque la marque flexionnelle en genre varie du point de vue morphologique : -aux, -ales. En revanche, lorsque la marque de genre grammatical est en -e ou en -le, nous remarquons une plus grande souplesse en termes de correction de la reformulation de la part du dispositif :

(2) « Vous pouvez vous faire aider par un·e médiateur·rice, qui est un·e professionnel·le neutre et impartial·e » (La médiation, mis à jour le 24 mai 2024).

Il en découlerait que la flexion morphologique, à savoir la marque sur le nom du type –e ou -le, muette à l’oral, faciliterait la reformulation des homophones. Globalement, le recours au point médian est confirmé.

Cependant, une généralisation du point médian dans le cadre de la flexion morphosyntaxique intervient parfois au détriment de la correction sémantique et grammaticale. Ainsi, dans l’exemple suivant :

(3) « À la différence de la conciliation ou de la médiation, ce ne sont pas un·e tiers (le·la conciliateur·trice ou le·la médiateur·trice) qui amène les parties à trouver un accord » (La procédure participative, mis à jour le 24 mai 2024).

Le marquage assuré par le déterminant avec doublet abrégé précédant « tiers » est erroné. En matière juridique, le tiers est la personne qui n’est pas ou n’a pas été partie à un contrat, à un jugement et, par extension, toute personne étrangère à une situation juridique ou toute personne autre que celle ou celles dont on parle, selon la définition fournie par le Grand Dictionnaire Terminologique dans sa dernière mise à jour en 2002. En effet, si le substantif « tiers » est masculin, il existe en revanche un adjectif féminin « tierce », d’où « tierce partie », « tierce personne ». La solution linguistique est donc dans la reformulation « personne tierce » pour désigner l’individu qui n’est pas engagé dans l’acte juridique. Par ailleurs, nous signalons l’incohérence qui survient au niveau de l’accord verbal. Le présentatif « c’est » est accordé au pluriel « ce sont » car le dispositif considère que le groupe nominal qui suit est au pluriel à cause de l’énumération : « un·e tiers (le·la conciliateur·trice ou le·la médiateur·trice) ». Par contre, le verbe « amener » régissant la subordonnée relative est accordé au singulier : « amène » parce qu’il est fort probable que l’outil ne retient que le sujet le plus proche : « le·la médiateur·trice ».

1.2.1. L’introduction du pronom iel et de ses variantes allomorphiques

A propos de la reformulation d’une fiche en particulier : Retenue ou garde à vue d’un mineur (mis à jour le 19 mai 2023), l’ajout d’un nouveau pronom au système pronominal déjà en place mérite d’être observé ; il s’agit de la reformulation par le pronom « iel » et sa variante allomorphique « iels », contraction des pronoms « il » et « elle ». Ce nouveau pronom relève, entre autres, de ce que la linguiste Alpheratz (2018a : 7) qualifie d’exemple de variation « diaéthique », mot formé à partir du préfixe grec διά, dia « à travers » et de l’adjectif grec ἠθικός, èthikos, « relatif à l’éthique ». Sa définition peut être une variation relevant de la conscience de genre, d’identité, d’égalité et de la performativité du langage afin de lever les ambigüités de communication sur la question du genre (idem).

Le besoin de créer une grammaire qui puisse représenter toutes les catégories de personnes et notamment les personnes non binaires, a poussé les linguistes à adopter une écriture où le genre est neutralisé. De nouveaux signes sont donc trouvés pour exprimer des concepts n’ayant jamais pu s’exprimer en langue. La langue française a vu apparaître l’utilisation de « iel », ou « iels » au pluriel, pour désigner un ensemble mixte de personnes, ou de personnes qui ne désirent pas que leur genre soit spécifié.

Par ailleurs, la linguiste Alpheratz (2018a, b) introduit une nouvelle catégorie de genre grammatical, à savoir le genre neutre qui bouleverse le carcan et les arguments du genre masculin dit traditionnellement « neutre ». Elle définit le genre grammatical neutre comme

une catégorie grammaticale associant des mots possédant des marques morphologiques ni de genre masculin ni de genre féminin, des mots possédant les marques de plusieurs genres ou des mots épicènes (identiques à tous les genres), à un sujet en structure impersonnelle, ou à un référent agenre, de genre social commun, inconnu, ou non binaire. (ALPHERATZ 2018b : 14)

En l’occurrence, « iel » et sa forme au pluriel « iels » appartiennent à la sous-catégorie « agenre » car ils désignent des unités dont la morphologie ne relève pas d’une flexion de genre masculin ni féminin. Le pronom « iel » et son pluriel appartiennent à la sous-catégorie « genre commun » car ils permettent de classer les énoncés exprimant un référent ou des groupes de référents de plusieurs genres ou de tous les genres ; cette caractéristique nous semble partagée par le « genre inconnu » aussi lorsque « iel » se rapporte à des groupes de gens. De surcroît, « iel » relève du « genre non binaire » car il peut désigner une personne se disant de genre non binaire pouvant être « d’aucun genre, d’aucun des deux genres » ou « des deux genres » (Ibid. : 15).

Pronom neutre et inclusif, « iel » a été intégré par les éditions LE ROBERT dans les pages de son dictionnaire le 17 novembre 2021. Nous reproduisons la définition fournie à l’entrée « iel » par le site https://dictionnaire.lerobert.com/ :

Définition de iel, iels pronom personnel

Rare Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier (iel) et du pluriel (iels), employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. Iel se définit comme non binaire. Les stagiaires ont reçu les documents qu’iels doivent signer.

Quittons à présent les assises théoriques pour observer les résultats produits par ChatGPT version 4.0 à l’aide des exemples puisés dans la reformulation de la fiche du ministère de la Justice française intitulée Retenue ou garde à vue d’un mineur (2023). Nous présentons une batterie d’exemples de flexion énonciative par reprise pronominal à l’aide du pronom de genre neutre « iel » et son marquage au pluriel « iels » que nous avons repérés dans le cadre des propositions de reformulation inclusive élaborées par ChatGPT :

(4) « La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition (l’audition) du ou de la mineur·e, à sa présentation devant le ou la magistrat·e chargé·e de l’enquête ou à sa remise à ses parents, représentant·e·s légaux·ales (tuteur·rice, curateur·rice) ou au service auquel iel a été confié·e ».

(5) « Quelle est la durée de l’audition et quels en sont les horaires ?

La durée cumulée des auditions d’un·e mineur·e de 10 à 13 ans ne peut dépasser 4 heures sur une période de 24 heures.

De plus, iel ne peut être auditionné·e entre 20 heures et 8 heures sauf si sa retenue a été ordonnée pendant ces heures ».

(6) « À la fin de la retenue, le ou la mineur·e est remis·e :

soit à ses parents ou à l’un·e d’eux

soit à ses représentant·e·s légaux·ales (tuteur·rice, curateur·rice)

soit au service auquel iel est confié·e (services sociaux ou PJJ) ».

(7) Cas particulier du mineur·e de 16 à 18 ans

Un·e mineur·e de 16 à 18 ans peut faire l’objet d’une prolongation de garde à vue pour 24 heures supplémentaires si iel est soupçonné·e d’avoir commis ou tenté de commettre les infractions suivantes […].

(8) Qu’est-ce que la retenue ?

La retenue est une mesure qui concerne uniquement les mineur·e·s âgé·e·s de 10 à 13 ans.

Iels ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.

(9) Les parents peuvent demander un examen médical pour le ou la mineur·e et l’assistance d’un·e avocat·e.

Iels n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Mais les enquêteur·rice·s peuvent les y inviter.

Tous les énoncés ici recensés convergent vers une conceptualisation monocorde du pronom neutre « iel » dont la polysémie est bien plus ample comme nous venons de l’illustrer par le biais des sous-catégorisations ontologiques proposées par Alpheratz (2018b). Une acception par ailleurs erronée du pronom « iel » s’impose dans ces reformulations : le pronom est utilisé dans les six énoncés pour remplacer un mot qui porte la marque aussi bien du masculin que du féminin grâce aux doublets abrégés introduits par le point médian ou bien par les doublets complets : « du ou de la mineur·e » (4.) ; « un·e mineur·e » (5.) ; « le ou la mineur·e » (6.) ; « un·e mineur·e » (7.). La variante allomorphique « iels » remplace « les mineur·e·s âgé·e·s de 10 à 13 ans » (8.) et « les parents » (9.). Or, si « iel » est utilisé aujourd’hui par les personnes ne se reconnaissant ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin, la reformulation assurée par ChatGPT est visiblement erronée. Qui plus est, l’accord systématique du participe passé ne fait que renchérir sur la binarité du concept d’inclusion dans la culture française se resserrant autour de la féminisation plutôt que de s’ouvrir à l’acceptation du genre neutre comme reconnaissance d’un nouveau système sémiologique servant à exprimer une nouvelle conceptualisation du monde.

1.3 Le défi de la vulgarisation juridique neutre du point de vue du genre en Europe

Usage d’un langage neutre du point de vue du genre au Parlement européen est l’intitulé des lignes directrices multilingues élaborées par le Groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité en matière de langage neutre du point de vue du genre. Parmi les techniques rédactionnelles favorisant un langage inclusif du point de vue du genre, on peut relever les indications et recommandations suivantes : – Le recours à l’impératif ou à des tournures impersonnelles permet d’éviter l’emploi du masculin ou du féminin. La forme impersonnelle se prête bien aux textes de nature administrative ; – L’emploi d’expressions génériques ou de termes collectifs ; – L’utilisation du pluriel est spécialement efficace pour les termes épicènes ; – L’emploi de formes non marquées ; – L’évitement des formes combinées faisant recours aux barres obliques (candidat/e), parenthèses (candidat(e)), traits d’union (candidat- e), points (candidat.e), à tout le moins dans les actes législatifs par souci de clarté linguistique et de lisibilité ; – L’évitement de l’utilisation générique du terme « homme », priorité aux expressions qui englobent tous les sexes.

À la lumière de ces recommandations, dans le cadre des fiches thématiques établies par le Parlement européen et consultées pour notre propos, la réponse de ChatGPT face à la consigne donnée est la suivante :

Pour reformuler le document selon les critères de l’écriture inclusive préconisés par l’Union européenne, je vais procéder à une série de modifications linguistiques, telles que : – Utilisation du doublet : citoyens → citoyen.nes ; – Accords inclusifs : tous les citoyen.nes ; – Emploi des termes neutres : « hommes » à remplacer par « personnes ».

Il faut néanmoins préciser que « tous » est au masculin, donc l’accord inclusif n’est respecté que partiellement.

Ces lignes directrices semblent fautives aussi bien à l’égard des signes, comme les points fermes, que de l’introduction des doublets abrégés qui sont fermement interdits par le Parlement européen. Néanmoins, la réflexion sur l’emploi des termes neutres s’avère intéressante.

En effet, la première fiche thématique consultée et reformulée porte sur La protection des données à caractère personnel avec mise à jour en mai 2024. La reformulation d’un extrait dont nous transcrivons le détail nous informe que :

(10) « Le Parlement européen a toujours insisté sur la nécessité de maintenir une approche équilibrée entre renforcement de la sécurité et sauvegarde des Droits de l’être humain, notamment en ce qui concerne la protection des données et la vie privée ».

La reformulation du syntagme « Droits de l’Homme » en « Droits de l’être humain » effacerait l’idée qui est au fondement de la traduction de human rights par « Droits de l’Homme », selon laquelle le masculin l’emporterait pour désigner l’humanité.

Pour la fiche Un espace de liberté, de sécurité et de justice : aspects généraux (mise à jour en mai 2024), la reformulation proposée pour ce titre même met en avant la difficulté sémantique du dispositif qui reformule ainsi :

(11) « Un espace de liberté, de sécurité et de justice : aspects généraux et générales ».

Il s’agit d’un problème sémantique majeur découlant de l’incapacité de saisir le genre grammatical de l’unité lexicale « aspects ». En dehors de la non saisie du genre grammatical, l’unité lexicale « aspects » est traitée comme s’il s’agissait d’un nom d’être alors qu’il s’agit d’un nom de concept pour lequel la question du genre sexuel ne se pose pas. Cet excès de zèle qui induit en erreur par le recours au doublet complet « généraux et générales » trouve par contre tout son sens dans l’extrait suivant :

(12) « Les traités accordent un grand intérêt à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice » (texte source) dont la reformulation est la suivante : « Les traités accordent un grand intérêt à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour toutes et tous ».

L’introduction du pronom indéfini au pluriel « toutes » et « tous » marquant l’idée de totalité sans exception est une solution linguistique viable. Une superposition malencontreuse des stratégies linguistiques préconisées par la France d’un côté et par l’Union européenne de l’autre amène à la reformulation avec recours au point médian et doublet abrégé, ce qui n’est guère admis par les lignes directrices du Parlement européen qui suggèrent d’éviter l’usage de points ou de signes graphiques (barres, parenthèses, etc.) dont la lisibilité et clarté sont jugées comme douteuses, par exemple :

(13) « Les droits fondamentaux sont renforcés au moyen de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, juridiquement contraignante pour chacun·e ».

2. Les enjeux de la vulgarisation en termes d’accessibilité des notions juridiques à la moulinette de ChatGPT

Nous posons que l’accessibilité des notions juridiques réside dans la simplification de celles-ci tout en veillant à ce que la vulgarisation n’entraîne pas une interprétation erronée ou une perte de nuances importantes. À propos des stratégies de vulgarisation, Preite (2012, 2013, 2016) a déjà détaillé la pluralité de stratégies de reformulation mises en place par le rédacteur des fiches du ministère de la Justice française. Nous allons mentionner ici quelques exemples représentatifs : – la définition par « équivalence » fondée sur l’emploi du verbe-copule être ou bien à travers un synonyme de contiguïté (JACOBI 1987) ; – la définition par « analyse » consiste en la décomposition d’un objet ou élément ou propriétés qui se trouvent énumérés ; – la définition par « fonction », le rédacteur énonce les finalités d’un objet ou les fonctions remplies par une institution ; – la définition par « dénomination » des concepts qui s’articule en trois volets : a. la dénominations de type « associatif », b. la dénomination de type « substitutif », c. la dénomination de type « métalinguistique » (LOFFLER-LAURIAN 1983 : 18). À cet effet, nous allons mesurer l’efficacité de l’outil ChatGPT uniquement à l’aune des fiches pratiques du ministère de la Justice française.

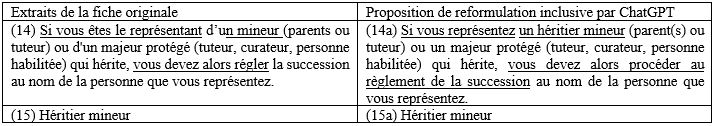

La consigne était la suivante : « Reformule le texte pour une plus grande facilité de compréhension tout en veillant à l’écriture inclusive ». Néanmoins, seules quelques rares tournures ont été repérées et reformulées de façon inclusive ou bien plus claire. Nous présentons ici différents cas de figure comportant des noms de métier, fonction, grade, titre ou personne. La colonne de gauche recense les passages du texte original alors que la colonne de droite comporte les phrases censées avoir été reformulées par ChatGPT et donc la réponse à la consigne donnée. Il s’agit de la fiche dénommée : « Comment régler une succession quand l’héritier est mineur ou majeur protégé ? », fiche vérifiée le 7 décembre 2023 par la Direction de l’information légale et administrative (Première ministre) et qui fera désormais l’objet de l’échantillonnage de reformulations présentées dans le § 2.

Tableau 6. Des exemples de reformulation inclusive de ChatGPT partiellement réussie

La réponse de ChatGPT n’apporte que des solutions partielles. Ainsi, dans l’incipit du passage, l’action de représenter une personne mineure remplace efficacement du point de vue inclusif l’actant (14a). D’autre part, le titre « parent(s) » prévoie que la marque du pluriel -s soit entre parenthèses afin de signaler qu’un seul parent est à prévoir (14a). En revanche, « tuteur » et « curateur » ne reçoivent aucune reformulation dans une perspective inclusive (14a). La qualification « héritier mineur » est également inopérante du point de vue de l’inclusion et crée une redondance, au vu du verbe « hériter » qui clôture le passage (14a, 15a).

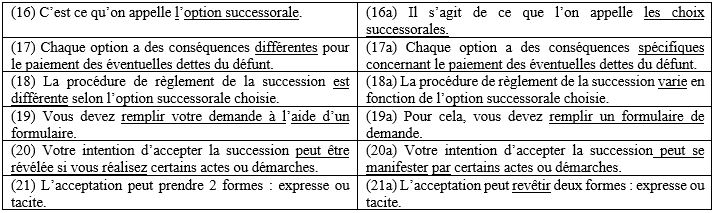

Tableau 7. Reformulations de ChatGPT sur le plan terminologique et stylistique

Un double problème au niveau de la correction grammaticale et terminologique apparaît dans la reformulation de « C’est ce qu’on appelle l’option successorale » (16) qui est remplacée par « les choix successorales » (16a). Bien que le texte de départ soit destiné à la vulgarisation de connaissances pour pouvoir faire face à des situations de la vie pratique, l’introduction d’un parasynonyme, à savoir un « terme dont le sens est le même que celui d’un autre terme mais dont les contextes d’utilisation et le registre d’emploi ne sont pas les mêmes » (Grand Dictionnaire Terminologique, 2006) serait inappropriée. Une option successorale est le droit d’une personne qui hérite, de choisir entre trois possibilités lors de l’ouverture d’une succession, certes, mais on ne peut pas banaliser le terme en le remplaçant par un terme apparemment synonymique : « les choix » qui brouillent essentiellement le concept premier où l’option successorale en tant qu’entité seule s’articule en trois volets. De surcroît, un souci grammatical s’impose au niveau du genre : « choix » est un substantif masculin et ne peut donc pas avoir une épithète au féminin. Des études comme celle de Khoshafah (2023) ayant mesuré la précision traductive de ChatGPT dans le couple linguistique arabe-anglais a relevé une incapacité flagrante de l’application à intervenir dans des textes du droit, de la médecine et de la science en général. Cependant, il faut observer que l’étude citée ne concerne pas la question de la traduction intralinguistique mais la traduction interlinguistique (arabe>anglais) et donc deux langues-cultures juridiques fort éloignées du français.

L’énoncé (17) nous expose à une tendance de ChatGPT portant sur des recommandations stylistiques qui semblent s’avérer efficaces dans nos exemples (17a, 18a). En effet, si l’adjectif « différent » indique que chaque option a des conséquences qui présentent un caractère distinctif pour le paiement des éventuelles dettes, il semble correct de reformuler par « des conséquences spécifiques » (17a), à savoir des conséquences particulières pour le paiement des éventuelles dettes du défunt qui n’est pas reformulé correctement, en revanche. La recommandation stylistique de l’énoncé (18a) mise sur la diversification de la procédure de la succession en fonction de l’option successorale choisie ; pour finir, la reformulation des énoncés (19) et (20) semble gagner en simplicité par le passage de la forme passive à la forme active : « peut être révélée (20) vs. peut se manifester » (20a), alors que celle de l’énoncé (21) acquiert une tournure plus formelle par le remplacement d’un verbe courant comme « prendre » par « revêtir » (21a).

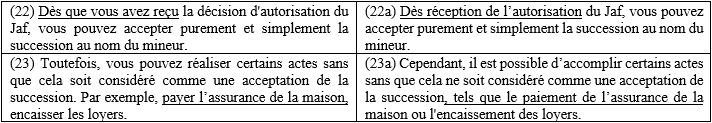

Tableau 8. Reformulations de ChatGPT à l’aide de la nominalisation

La reformulation des énoncés (22) et (23) se caractérise par un trait linguistique précis : la nominalisation des adjectifs et des verbes à l’infinitif. Elle est surtout utile à l’écrit car elle permet de donner, en peu de temps, une grande quantité d’informations. Le « style substantif » (GADET 2003 : 96) est à ranger parmi les recommandations stylistiques de ChatGPT. Néanmoins, il faut observer que le « style substantif » n’est pas le plus simple à comprendre, précisément parce qu’il condense les informations. Par ailleurs, les consignes de l’outil de mesure de la lisibilité des textes Lisiscore affirment que : « Les nominalisations sont des noms construits à partir de verbes ou d’adjectifs. Elles rendent votre texte plus abstrait. Préférez la forme verbale quand vous le pouvez ».

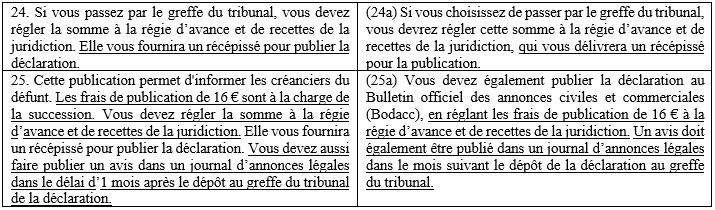

Tableau 9. Reformulations de ChatGPT à l’aide de la construction par hypotaxe et de la forme passive

Les reformulations proposées par ChatGPT semblent contrecarrer les stratégies adoptées pour la rédaction des fiches de vulgarisation, à savoir le recours à la ponctuation afin d’obtenir des phrases simples et intelligibles de tout le lectorat. Ici, on assiste à un recours aux phrases complexes, composées d’une succession de propositions qui déterminent un style particulier, enchâssé. L’ordonnance logique des idées dans la phrase est explicitée par un mot de liaison (conjonction ou pronom relatif), ce qui est propre de l’hypotaxe (24a). Dans l’énoncé (25a), la reformulation à la forme passive est privilégiée par ChatGPT, en plus d’une proposition circonstancielle de manière : « en réglant les frais de publication ».

En guise de conclusion

Notre analyse a été conduite sur un échantillon de fiches de vulgarisation afférant au ministère de la Justice française et au Parlement européen portant sur des macro-thèmes ayant trait à des questions juridiques d’intérêt général pour la communauté citoyenne. Nous avons questionné l’outil afin qu’il reformule à bon escient, les noms de grade, titre, fonction selon les préconisations de l’écriture inclusive à la française. À cet égard, une première intervention significative de ChatGPT est représentée par le recours systématique au point médian et aux doublets abrégés dans les noms de personne et de titre. Néanmoins, une généralisation de cet emploi semble s’installer, ce qui peut entrainer des erreurs comme dans le cas de figure de l’unité « un·e tiers ». L’introduction du pronom neutre « iel » et de sa variante allomorphique « iels » par le biais du dispositif témoigne du dynamisme de celui-ci dans son rôle clé pour la diffusion d’une culture juridique accessible. Il n’en demeure pas moins vrai que l’outil nous livre ici une unité (« iel » ou « iels ») qui n’est pas utilisée à bon escient du point de vue conceptuel. La vulgarisation juridique exige un effort particulier pour rester précis dans les reformulations tout en étant accessible. Cette première étude sur corpus ayant une valeur expérimentale quant à l’efficacité du dispositif dans la réalisation de cette tâche mériterait d’être approfondie à plusieurs égards. Le phénomène de la parasynonymie avec le recours à des pseudo-synonymes (« l’option successorale » (16.) qui est remplacée par « *les choix successorales »), un recours aux phrases complexes, aux tournures plus formelles (20a.) ou composées d’une succession de propositions qui déterminent un style particulier (23. et 24.) sembleraient témoigner d’une perfectibilité sur le plan sémantique, pragmatique et stylistique de ChatGPT dans sa version 4.0

Bibliographie

ALPHERATZ, Grammaire du français inclusif, Vent Solars, Chateauroux, 2018a.

ALPHERATZ, « Français inclusif : conceptualisation et analyse linguistique », SHS Web of Conferences, n. 46, 2018b, article n. 13003. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184613003 [consulté le 20/10/2024].

Groupe de Haut Niveau sur l’égalité des genres et la diversité, Usage d’un langage neutre du point de vue du genre au Parlement européen, 2018.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187098/GNL_Guidelines_FR-original.pdf [consulté le 20/10/2024].

Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE), Pour une communication publique sans stéréotypes de sexe, 2022.

https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egacom_sans_stereotypes-2022-versionpublique-min-2.pdf [consulté le 20/10/2024].

GADET, Françoise, « La variation : le français dans l’espace social, régional et international », in YAGUELLO, Marina (éd.), Le grand livre de la langue française, Seuil, Paris, 2003, p. 91-153.

JACOBI, Daniel, Textes et images de la vulgarisation scientifique, Peter Lang, Bern, 1987.

KHOSHAFAH, Faten, « ChatGPT for Arabic-English Translation: Evaluating the Accuracy », Research Square, 2023, p. 2-20. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2814154/v2 [consulté le 20/10/2024].

LE ROBERT (dictionnaire en ligne), https://dictionnaire.lerobert.com [consulté le 20/10/2024].

LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie, « Typologie des discours scientifiques : deux approches », Études de linguistique appliquée, n. 51, 1983, p. 8-20.

PAVEAU, Marie-Anne, « La féminisation des noms de métiers : résistances sociales et solutions linguistiques », Le français aujourd’hui, n. 136, 2002, p. 121-128.

PREITE, Chiara, « Le fiches del Ministère de la Justice et des Libertés de la République française come genere divulgativo: un esempio di trasmissione del sapere giuridico », in DIANI, Giuliana, PREITE, Chiara (éds.), La trasmissione del sapere nelle diverse comunità accademiche: una prospettiva plurilingue, Officina, Roma, 2012, p. 169-186.

PREITE, Chiara, « Comunicare il diritto : strategie di divulgazione del discorso giuridico », in BOSISIO Cristina, CAVAGNOLI, Stefania (éds.), Comunicare le discipline attraverso le lingue : prospettiva traduttiva, didattica, socioculturale, Guerra Edizioni, Perugia, 2013, p. 245-262.

PREITE, Chiara, « La vulgarisation des termes juridiques et la construction d’un savoir “que” faire chez le grand public », Repères DoRiF, 2016, en ligne : https://www.dorif.it/reperes/chiara-preite-la-vulgarisation-des-termes-juridiques-et-la-construction-dun-savoir-que-faire-chez-le-grand-public/ [consulté le 20/10/2024].

TONTI, Michela, « Chat GPT et traduction intralinguistique inclusive : une étude pilote », in RAUS, Rachele, MATTIODA, Marita, BISIANI, Francesca, TONTI, Michela (éds.), Multilinguisme européen et IA entre droit, traduction et didactique des langues, De Europa, Special Issue, 2024, p. 83-107.

[1] Pour de plus amples approfondissements sur la genèse et l’implantation de l’outil ChatGPT et de son évolution, nous renvoyons à Tonti (2024).

[2] Nous justifions notre choix de retenir quelques propositions et non d’autres (par exemple, « Utiliser l’ordre alphabétique » ou « Montrer la diversité des profils et des statuts ») par le fait que nous estimons ces dernières peu saillantes en termes de visibilité de la féminisation du genre.

[3] Par cette indication, le guide préconise que les femmes, tout comme les hommes, soient présentées par leur prénom et nom, leur qualité, grade ou profession aussi bien dans les outils de communication interne que dans les discours institutionnels et les prises de parole liées aux événements de la vie au travail.

Per citare questo articolo:

Michela TONTI, « Les enjeux de la vulgarisation juridique française et européenne à l’aune de la reformulation intralinguistique de ChatGPT : des solutions prêtes-à-porter ? », Repères DoRiF, n. 32 Le droit e(s)t la langue, DoRiF Università, Roma, aprile 2025.

ISSN 2281-3020

![]()

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia.